HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

前回は、大阪海遊館の獣医師のインタビュー記事を掲載しました。

今回は、池袋のサンシャイン水族館(写真1)に勤務されている株式会社サンシャインエンタプライズ アクアゲストコミュニケーション部 ミドルマネージャー 獣医師の遠藤智子先生(写真2)にお話をうかがいました。

(取材日:2025年4月30日)。

Q1.サンシャイン水族館の特色を教えてください。

都会の真ん中、地上40mのビルの屋上にある水族館です。透明で潤いのある水中世界と、そこに生きる生き物たちを通じて多種多様な生き物の生命の営みを見せること、人々を楽しませるエンタテイメント性などは維持しつつ、全く新しい非日常空間として、「癒し」「安らぎ」「くつろぎ」、そして「ココロ動かす、発見」を提供する水族館です。

Q2.サンシャイン水族館の各水槽の特徴を教えてください。

- サンシャインアクアリング

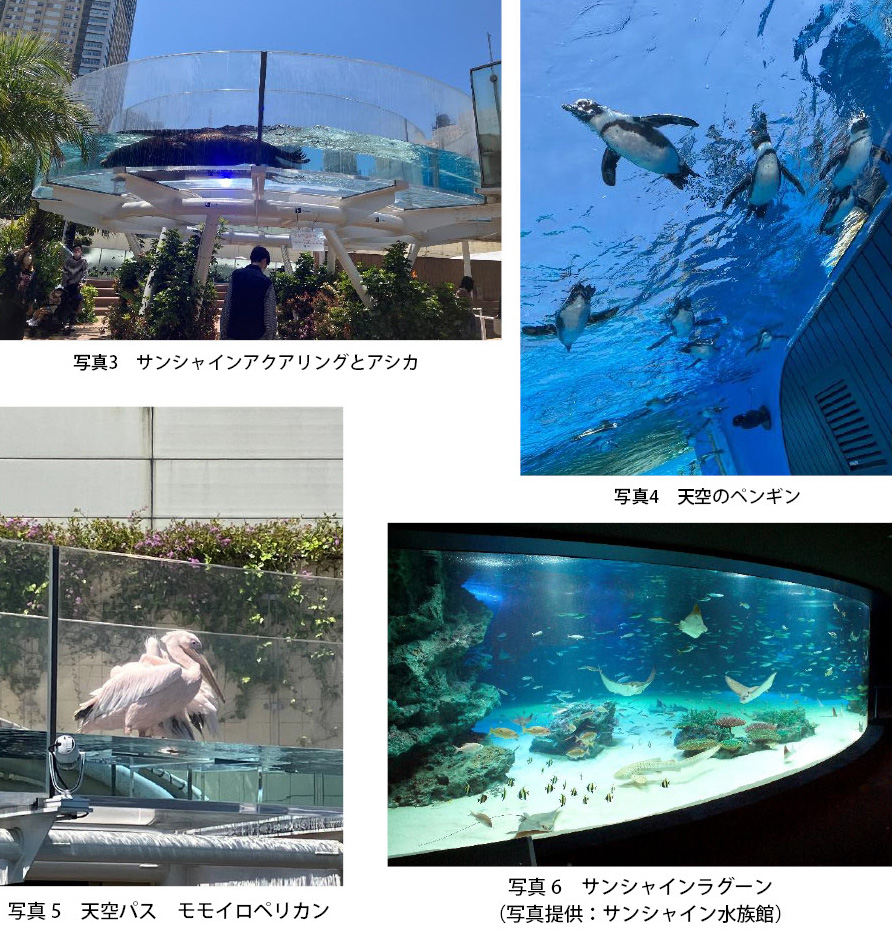

- 日本初の展示方法となる地上約2.3mの高さに設置した直径8mのドーナツ型水槽です。頭上にある水槽を真下から見上げると、手を伸ばせば届くような距離にアシカが泳ぎ、まるで都会の空を飛んでいるかのような様子を見ることができます(写真3)。

- 天空のペンギン

- 幅約12mの開放感のある、正面から頭上にかけてオーバーハングした水槽です。目の前には都会のビル群の上空を飛び交うように泳ぐケープペンギンの姿が。そして見上げれば頭上を羽ばたくケープペンギンの姿が見られる、これまでにないダイナミックな展示です。自分が空の上にいるのか水中にいるのかわからなくなる、サンシャイン水族館にしかない空間です(写真4)。

- 天空パス

- モモイロペリカンの日常や大迫力の摂餌風景を見上げて観察できます。全長約30mの天空の通路「天空パス」。お客様の頭上でのんびりペリカンたちが休んだり、水かきを使って泳いだり、普段は見ることができないアングルからペリカンを観察できます(写真5)。

- サンシャインラグーン

- 2011年に誕生しました。45種類1500尾の魚たちが暮らしている、サンシャイン水族館で一番大きな水槽です。視覚効果を利用して実際の奥行きや高さよりも広く感じるように工夫しました(写真6)。大水槽「サンシャインラグーン」の上から、お手製のエサを魚たちにあげる体験ができます。具体的には飼育スタッフが調餌場(ちょうじば)という生き物たちの台所へご案内します。水族館で使っているエサの種類などについてお話をした後、ご自身でエサを混ぜて作っていただき、魚たちにあげることができます(写真7)。

- クラゲパノラマ

- クラゲ展示エリア「海月空感(くらげくうかん)」で一番大きな水槽で、横幅約14mにもおよび、大きく弧を描いているのが特徴です。視界はすべてミズクラゲに覆われ、圧倒的な水中世界への没入感を体験できます(写真8)。

Q3.サンシャイン水族館のコンセプトについて教えてください。

空と光と水と緑に満ちた都会の非日常空間=“天空のオアシス”を基本コンセプトとしています。

Q4.サンシャイン水族館には何人の獣医師が勤務されていますか。その役割分担はどのようにされていますか?

現在は2名です。獣医業務を行っているのは現在主に1名(遠藤智子先生)で、もう1名は4月より入社したため、飼育の現場で生物の基本的なことについて学んでいます。

Q5.2011年以降の改修における監修、設計チーム、建設会社を教えてください。

2011年の改修以降は、水族館プロデューサーの中村 元(はじめ)氏の監修および水族館スタッフのアイデアの下、三菱地所設計と大成建設の設計チームが施設を再生しています。

Q6.高層ビルにある水族館としての魚の管理などの難しさはありますか?

サンシャイン水族館の水槽の海水は、伊豆諸島の八丈島近海から運ばれてきます。バラスト水として船で運ばれ、その後輸送車で水族館に運ばれ、地下の貯水槽に蓄えられた後、必要な分を汲み上げて、ビルの屋上の水族館で使用されます。

この海水の搬入は天候の影響を受けるために海の近くの水族館のように海水を常にふんだんに使用することができず、使用に制限がかかることがあります。魚の管理には水(海水)が一番大切なので、天候不良で海水の搬入が制限されそうな場合には事前に情報をキャッチして、やりくりしながら使用します。

Q7.サンシャイン水族館における海獣動物や動物、カエルの治療を実施する上で参考とされているもの教えてください。またカエルの治療を実施する上で、協力いただいた獣医師はいますか?

『CRC Handbook of Marine Mammal Medicine』、『海獣診療マニュアル(上巻・下巻)』、『野生動物の獣医学』他、たくさんあって挙げきれません。

『海獣診療マニュアル』の下巻p62で当館のカリフォルニアアシカの歯周病の治療例を紹介しています(写真9)。図2-28bの写真です。

本以外に文献を参考にしたり各種セミナーに参加しています。

カエルの治療ではゴライアスガエルの脚が骨折した際に田園調布動物病院の田向健一先生にお力をお借りし治療したことがあります。

Q8.遠藤先生が加盟あるいは参加される国内外の協会・学会を教えてください。

鳥類臨床研究会、日本水棲生物医学研究会、日本野生動物医学会、日本獣医エキゾチック動物学会に所属しております。

Q9.診療上、開発して欲しい医療器具、水棲動物・野生動物のための薬剤あるいは剤形、翻訳本、学術データなどがありますか?

アスペルギルスになったペンギンの救命率はいまだ低いため、ペンギン用の安価なCTがあると健康診断で早期発見でき便利だと思います。

Q10.何故アスペルギルスになったペンギンの救命率が低いのでしょうか?抗真菌剤では効果が認められないのでしょうか?

アスペルギルス症は真菌塊を形成し、抗真菌剤が浸透しにくいため、治療効果が期待できず救命率が低いものと思われます。

Q11.サンシャイン水族館で飼育されている海獣動物やその他動物の主な疾病を教えてください。

- アシカ:歯の病気が多いです。他白内障など眼の病気、胃腸炎など。

- ペンギン:アスペルギルス感染症、胃腸炎など。

- ペリカン:ほとんど病気になりません。

- コツメカワウソ:腎結石、腸炎など。

- バイカルアザラシ:真菌性皮膚炎など。

Q12.天空のペンギンを新設する際に展示で工夫された点は何かありますか?

来館者が水中にいるかのように感じられる空間づくり、ペンギンがありのままに見えるアクリルの角度、アクリルに糞などがたまらないように水流をつけることなど工夫しました。

Q13.遠藤先生がチャレンジしたいことは何でしょうか?

病気0を目指したいです。そのためには予防を徹底し、病気にしない。未病の段階で防ぐことが重要だと思います。

Q14.サンシャイン水族館の集客のために何か企画されていることはありますか?

特別展や各季節に催事を実施しています。

その1例として、「真夜中のいきもの展」を2025年3月14日から11月24日まで開催しています(写真10)。また、獣医師で動物写真家としても活動されている「ごとうはるか先生」がメイン講師で、サンシャイン水族館を舞台に「空飛ぶペンギン」の撮影にチャレンジした企画も実施しました。

Q15.水族館の獣医師として就職を希望している獣医学生へのアドバイスをお願いします。

思っていたのと違うと感じる方が多いようで、せっかく水族館の獣医師になっても数年でやめてしまう方が多いです。学生のうちに実習などで現場を見ておくのはよいと思います。それと飼育している生物すべてが治療対象になるため幅広い知識が必要です。学生のうちからエキゾチック系のセミナーなどに参加しておくとよいと思います。

Q16.サンシャイン水族館が目指すべき形ということへのお考えをお聞かせください。

どの年代の方もいつ来ても何か新しい発見があるような水族館にしていきたいと思います。

そして、私の役割は生物がいつも健康で生き生きした姿をお客様に見ていただけるよう生物の健康管理をしていくことです。

Q17.他の水族館や獣医大学との技術的な面での交流がありますか?

あります。獣医大学ですと自分の母校であります日本大学において、CTやMRIをお借りして診療を行っております。他の水族館としては同じ系列である、しながわ水族館にも関わっています。

Q18.国内外で参考にしたい、あるいは是非訪問してみたいと思われる水族館を教えてください。またその水族館を選ばれた理由を教えてください。

葛西臨海水族園にはまだ行ったことがないので訪問したいと思っています。特にフェアリーペンギンを見たいです。

編集後記

都会の真ん中、地上40mのビルの屋上にある水族館であるサンシャイン水族館に勤務されている獣医師の遠藤智子先生にインタビューを行いました。

サンシャイン水族館の特徴として人々を楽しませるエンタテイメント性などは維持しつつ、全く新しい非日常空間として、「癒し」「安らぎ」「くつろぎ」、そして「ココロ動かす、発見」を提供する水族館だと思いました。

サンシャイン水族館の水槽の中でも特筆すべきものは4つあります。

1番目のサンシャインアクアリングは、日本初の展示方法となる地上約2.3mの高さに設置した直径8mのドーナツ型水槽です。手を伸ばせば届くような距離にアシカが泳ぎ、まるで都会の空を飛んでいるかのような様子を見ることができます。

2番目は、天空のペンギンです。幅約12mの開放感のある、正面から頭上にかけてオーバーハングした水槽です。目の前には都会のビル群の上空を飛び交うように泳ぐケープペンギンの姿が見えます。これまでにないダイナミックな展示だと思いました。

3番目は、サンシャイン水族館の中で最大の水槽であるサンシャインラグーンです。視覚効果を利用して実際の奥行きや高さよりも広く感じるように工夫ししていることが特徴です。また、大水槽「サンシャインラグーン」の上から、お手製のエサを魚たちにあげる体験ができます。

4番目は、カエル展示の中でひときわ美しいアイゾメヤドクガエル(コバルトタイプ)がいることです。別名「青い宝石」と呼ばれていますが毒をもっています(写真11)。

高層ビルの屋上という限られた空間の中で、ペンギン、アシカ、カワウソ、両生類、爬虫類、鳥類などの色々な生き物が暮らしており、それらを1人の獣医師が健康管理しているのは改めて凄い事だと思いました。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「獣医師の眼から見た水族館と動物園の魅力」

- (1)四国水族館

- (2)仙台うみの杜水族館

- (3)NIPPURA株式会社-前編

- (4)NIPPURA株式会社-後編

- (5)átoa

- (6)アドベンチャーワールド

- (7)AOAO SAPPORO

- (8)沖縄美ら海水族館-前編

- (9)沖縄美ら海水族館-後編

- (10)大成建設株式会社

- (11)新江ノ島水族館-前編

- (12)新江ノ島水族館-後編

- (13)旭川市旭山動物園編

- (14)猛禽類医学研究所-前編

- (15)猛禽類医学研究所-後編

- (16)NIFREL

- (17)名古屋港水族館

- (18)海遊館