HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

■【寄稿】国内外の各分野で活躍されている獣医師(15) エキゾチック動物診療 田園調布動物病院 田向健一先生

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

国内外の各分野で活躍されている獣医師の先生方の取材記事を掲載しています。第10回目では、エキゾチック動物を診療されている栃木県宇都宮市のアンドレ動物病院院長の戸﨑和成先生へのインタビュー記事を、第13回目では、東京駒込においてエキゾチック動物を診療されている日本獣医エキゾチック動物学会会長で、日本エキゾチック動物医療センター院長の三輪恭嗣先生へのインタビュー記事を掲載しました。

今回は、エキゾチック動物の第3回目として、日本獣医エキゾチック動物学会副会長で、田園調布動物病院(写真1)の院長である田向健一先生(写真2)にお話をうかがいました。

(取材日:2025年5月14日)

Q1.田園調布動物病院の概要と動物病院の名前の由来を教えてください。

開業年数は22年です。2003年にオープンいたしました。

従業員数ですが、獣医師3名アルバイト2名、看護師5名、アルバイト1名、動物ケアスタッフ2名です。年間症例数は、約19,000件(1,583件/月)です。

病院名の由来は、当時、田園調布に田園調布動物病院が無かったから単純につけました。

Q2.主な診療動物の内訳比率を教えてください。

犬20%、猫20%、ウサギ30%、爬虫類15%、ハリネズミ5%、フェレット3%、両生類2%、鳥3%、その他の動物2%です。

Q3.田向先生がエキゾチック動物を診療するきっかけになったことについて教えてください。また、エキゾチック動物の診療スキルはどのようにして身につけられたのでしょうか?

中学の時からイグアナを飼っていまして、高校生になり獣医師になろうとしたときにイグアナの診療をしたかったのです。それに付随してエキゾチック動物も診療しようと思いました。

代診時代、横浜でカメの診療を多数行っていた鈴木哲也先生のもとで勤務医をして、その後、霍野(つるの)晋吉先生のもとで研修させてもらいました。

Q4.エキゾチック動物の今後の動向についてどのように考えていらっしゃいますか?

ウサギと爬虫類がもっと増えていくと思います。

増えていく理由としてウサギは日本人になじみがあり、犬・猫と同様にグッズ製品が充実しています。

爬虫類に関しては、その理由として全国各地で開催されている展示即売会(例:東京レプタイルズワールド)などの各種展示会が開催され、多くの爬虫類が販売されているからです。

Q5.エキゾチック動物を診療する上で気をつけていること、診療の難しさは何ですか?

種類が多いので、その生態、解剖整理、飼い方、疾病など覚えることが多いです。

小さいので、容体が悪化しやすいことも気をつけないといけないと思っています。

Q6.来院するエキゾチック動物の主な疾患を教えてください。

常生歯を持つもの(ウサギ、チンチラ、モルモット、デグー)は歯牙疾患が多く、草食動物は消化器疾患が多く、爬虫類では栄養性・飼育失宜に関連する疾患が多く、フェレット、ハリネズミは腫瘍性疾患(フェレットはインスリノーマ、副腎腫瘍。ハリネズミは口腔内の扁平上皮癌や子宮癌)が多いです。

Q7.エキゾチック動物の診療で参考にされている国内外の本や学術雑誌を教えてください。

下記の本を参照しています。

- (フェレット、ウサギ、齧歯類の診療本)

- 『Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery 4th Edition』

- (両生類、爬虫類の診療本)

- 『Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery 3rd Edition』

- (エキゾチックの外科手術雑誌)

- 『Surgery of Exotic Animals』

- (学術雑誌)

- 「Journal of Exotic Pet Medicine」

- 「Journal of Herpetological Medicine and Surgery」

Q8.日々診療されている中で思い出深い動物の手術例は何でしょうか?

ミニブタとカメです。

Q9.その理由を教えてください。

ミニブタは、体重が60kgあり、脂肪が多く手術が大変だったからです。

カメは、甲羅の腹甲骨の外科手術の新たな方法を論文に掲載したからです。

Q10.カメの外科手術方法の論文は、どの獣医学雑誌に掲載されたのでしょうか?また、外科手術の概要を教えてください。

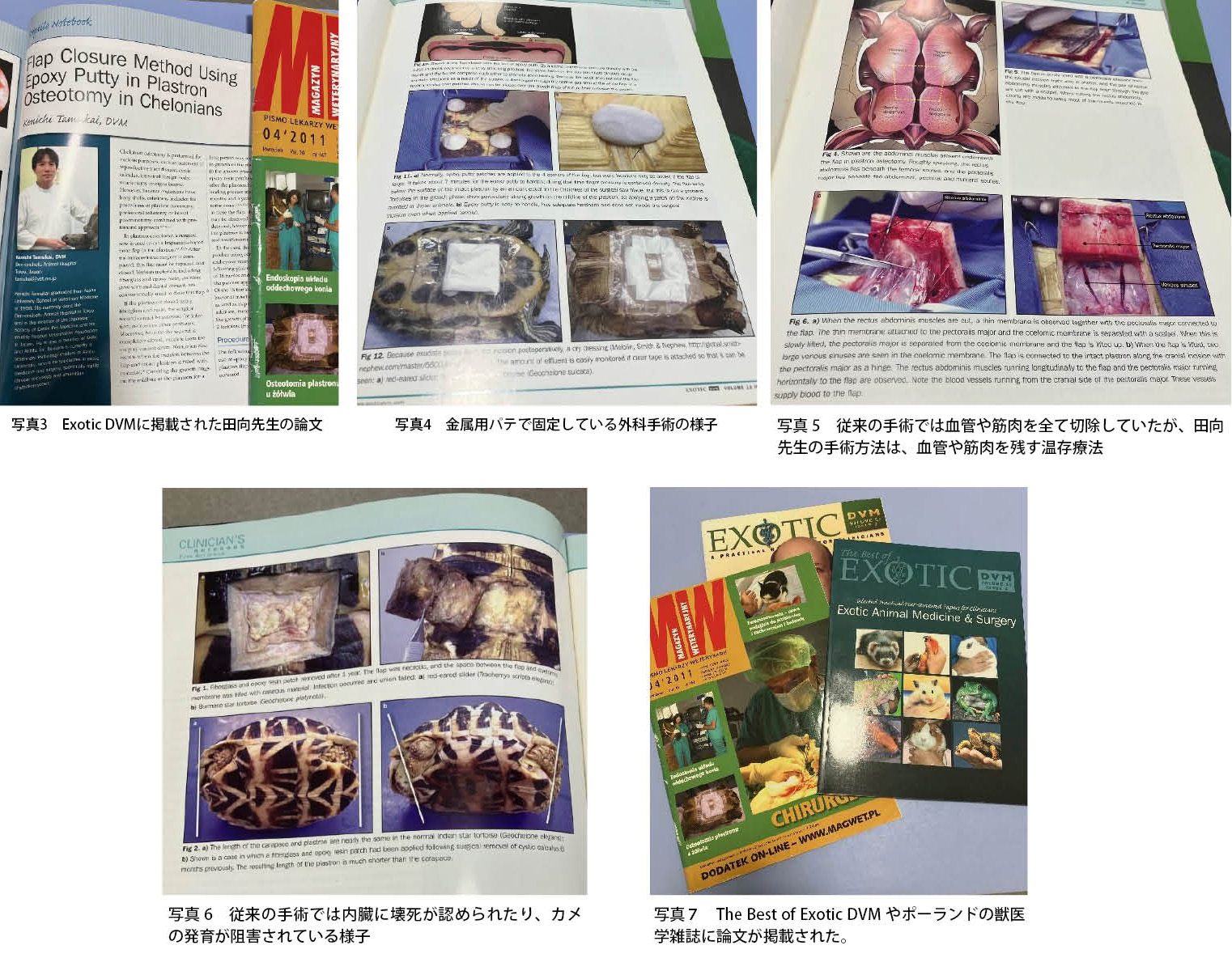

雑誌名は「Exotic DVM」です。タイトルは「Flap closure method using epoxy putty in plastron osteotomy in chelonians」です(写真3)。

従来、カメの腹甲骨の外科手術は、グラスファイバーを素材としたエポキシ樹脂を用いて接着し、それが固まるまで6時間もの間、ずっと固定しなければなりませんでした。1年後、腹甲骨を除去して内臓を確認した際に壊死している部分が発見されました。また、エポキシ樹脂を接着後、カメの甲羅の発育が阻害されるなどの欠点がありました。

私が開発した外科手術は、グラスファイバーではなく金属用パテを用いることにより、10分で固定することができました。金属用パテを使用することにより、カメの甲羅の発育も阻害することはなくなりました。

また、従来の手術では腹部の甲羅を手術する際、骨、血管、筋肉を丸ごと切除する手術でしたが、私の手術方法では、筋肉や血管を残す温存方法により、術後の回復が従来の手術方法と異なり早くなることと、内臓の壊死が少なくなりました(写真4、写真5、写真6)。

Q11.なぜ「Exotic DVM」に投稿されたのでしょうか?日本の獣医学雑誌に投稿されましたか?

「Exotic DVM」は、エキゾチック動物の手術などのテクニックを紹介している世界的な雑誌だったからです。日本の雑誌には投稿していません。

日本エキゾチック動物医療センター院長である三輪恭嗣先生とも相談して、カメの外科手術に関してインパクトのある獣医学雑誌として「Exotic DVM」に投稿し2010年に掲載されました。

Q12.獣医学雑誌掲載後の反響はどうでしたか?

雑誌を読んだ東南アジアの獣医学生に大変興味を持たれました。

「The Best of Exotic DVM(selected practical peer-reviewed papers for clinicians Exotic Animal Medicine & Surgery)」にも掲載されました。またポーランドの獣医学雑誌にも掲載されました(写真7)。

最近では、先ほど紹介しました『Surgery of Exotic Animals』(2022年)の「8.Surgical Approaches to the Reptile Coelom(p90、p95)」に私の手術方法が記載され、参考文献としても紹介されています。

Q13.エキゾチック動物に関して開発したものは他にありますか?

エキゾチック動物への器具として「田向式TC臼歯カッター」を開発し動物用手術器具のシンメディコ社より販売しています。

この器具は小型ウサギ・モルモット・チンチラの臼歯処置のためのものです。この開発した器具はライダー持針器をベースに、アンドレ動物病院院長の戸﨑和成先生からのアドバイスにより開発いたしました。

Q14.2014年に博士号を取得されていますが、どのような論文で学位を取得されたのでしょうか?

「外来性両生類におけるカエルツボカビ(Batrachochytrium dendrobatidis)の疫学および臨床学的研究」です。

概要は、日本における飼育下および流通、輸入されたペット用両生類のB.dendrobatidisの感染の実態を明らかにするために、2008~2011年の期間に、動物病院に来院した両生類または動物輸入業者が海外より輸入した両生類の皮膚スワブサンプルを採取し、nested-PCR検査によって、の感染率の疫学的調査を行いました。

またB.dendrobatidisの治療については、Nicholsら(2000)の方法を変法したNaClを使用しないイトラコナゾール0.01%溶液を用い、治療によるストレスと薬剤影響を軽減するため薬浴回数を減じて、より簡便なプロトコルを考案し、臨床経過および PCR検査によりその有効性を検討しました。

Q15.来院した代表的なエキゾチック動物の治療例をご紹介ください。

ヨツユビハリネズミの子宮疾患は2歳以上でよくみられます。また、最近では少なくなりましたが、プレーリードッグでは、上顎切歯歯根部が石灰化して、団子状になり気道を圧迫して呼吸困難になる仮性歯牙腫という疾患が多くみられます。また、イグアナでは、卵胞が発達して停滞を起こす卵胞うっ滞がよくみられ、卵巣摘出術が実施されます。アホロートルでは、精巣腫瘍がしばしば発生しますので、麻酔薬を入れた水を循環させそれを鰓にかけて全身麻酔を行います。キンギョでは体表腫瘤を全身麻酔下で切除します(写真8、写真9、写真10、写真11)。

Q16.エキゾチック動物に関して何か啓発活動等をなされていますか?

爬虫類関係で啓発活動を行っています。具体的には各種レプタイトルショーにおいて爬虫類の飼育の仕方についての講演を実施したり、爬虫類のフードメーカーにおいて餌の話をしています。

また、水族館の獣医師と連携してカエルの骨折治療を行ったことがあります。

最近では、エキゾチック動物の専門動物病院をテーマにした漫画で「珍獣のお医者さん」(KADOKAWA)の監修・取材協力を私が行っています。

Q17.田園調布動物病院では多くの獣医師の先生が勤務されていますが、勤務の先生方にどのような指導をされていますか?またチームワークを図るために実施されていることがありますか?

しっかりと動物をみて、必要な検査を行いなさいと指導しています。また、日本獣医エキゾチック学会で症例発表をしてもらうよう指導しています。

チームワークを図るために、朝の朝礼において全員で入院動物の把握を行ったり、ときどきスタッフみんなで食事会を実施したりしています。

Q18.勤務されている若手獣医師に期待することは何ですか?

自分で考えて診断治療を行えるようになって欲しいです。プロとしての責任と自覚を持って欲しいです。

Q19.田園調布動物病院や田向先生が実施されている社会貢献を教えてください。

主に3つの活動を紹介します。

1番目はTNR(野良猫の繁殖を抑えるための活動)で、Trap(捕獲)、Neuter(不妊・去勢手術)、Return(元の場所に戻す)を実施しています。

2番目は、第30回日本野生動物医学会大会(2024年12月沖縄)において水族館や動物園の獣医師の先生の前でエキゾチック動物の診療に関する講演を行いました。

3番目は、医学関係の雑誌J-IDEOで「人間だって動物だ!動物から学ぶ人の医療」を医者の倉井華子先生と一緒に定期連載しています。2025年5月で連載が20回目を迎えました。

Q20.海外から田園調布動物病院に見学に来られることがありますか?また、あるならば、見学された方の反響・感想はいかがでしょうか?

あります。台湾、タイ、中国、米国、オーストラリアから見学に来られています。反響は、院内がコンパクトで機能的だと言われています。

Q21.国家資格となった愛玩動物看護師に今後期待することがありますか?

国家資格となったことにより責任とプライドを持って取り組んで欲しいです。

また、国家資格を取得してから留置針の設置など新たな業務を実施してもらっています。

Q22.田向先生が大切にされていることは何でしょうか?

動物を見ることです。

Q23.チャレンジしたいことは何でしょうか?

そうですね、エキゾチック診療は、小動物診療の一分野ですが、それを越えて、動物園水族館の獣医師と連携を組んだり、人獣共通伝染病の観点からは、人の医師と共同して、動物と人との感染症の間を取り持つような立場でいたいと思っています。また、臨床で出会った珍しい症例について論文発表を続けていくことです。

Q24.エキゾチック動物を診療する上で開発を要望するものを教えてください。

有核血球計算機を希望します。

Q25.田向先生が加盟や参加されている国内外の学会を教えてください。

下記の学会に所属しています。

- 日本獣医学会

- 日本獣医師会

- 東京都獣医師会大田支部

- 動物臨床医学会

- 日本獣医麻酔外科学会

- 日本野生動物医学会

- 日本獣医エキゾチック動物学会

- 爬虫類・両生類の臨床と病理のための研究会

- サル類の疾病と病理のための研究会

- 鳥類臨床研究会

- Association of Reptile and Amphibian Veterinarians

- Association of Exotic Mammal Veterinarians

Q26.日本獣医エキゾチック動物学会の副会長として今後目指されることは何でしょうか?

ウサギの認定医の設定を目指しています。もう一つは学会誌の充実です。

Q27.学会誌の充実とは具体的にどのようなことを考えていますか?

科学論文として正しい論文が投稿できるように体裁を整えて、投稿論文を充実したいと考えています。

Q28.エキゾチック動物の診療を希望される獣医学生さんへのメッセージをお願いします。

エキゾチック臨床はまだまだわからないことが多いので、院長や先輩獣医師と一緒になって考えて仕事ができるような獣医師になってください。

編集後記

今回、エキゾチック動物の診療の第3回目として、日本獣医エキゾチック動物学会副会長で、田園調布動物病院の院長である田向健一先生にインタビューを行いました。

田向先生は、テレビでは「情熱大陸」(2011年)や「NHKプロフェッショナル仕事の流儀」(2020年)に出演されている先生です。

エキゾチック動物診療の中でカメの新しい外科手術の方法に関して日本の学術雑誌ではなく、あえてエキゾチック動物の手術などのテクニックを紹介している世界的な雑誌である米国の「Exotic DVM」に投稿されたことは、とてもチャレンジングなことだと思います。

「Exotic DVM」に掲載後の反響として「The Best of Exotic DVM (selected practical peer-reviewed papers for clinicians)」にも選ばれ記事が掲載されました。またポーランドの獣医学雑誌にも掲載されています。

最近では、『Surgery of Exotic Animals』(2022年)の「8.Surgical Approaches to the Reptile Coelom」にも手術方法が記載され、参考文献としても紹介されています。

また、カメ以外にも2014年学位を取得されたテーマは、「外来性両生類におけるカエルツボカビ(Batrachochytrium dendrobatidis)の疫学および臨床学的研究」です。カメ以外に両生類も研究されており、診療動物種の幅の広さを感じました。

一方、エキゾチック動物に対する啓発活動として、各種レプタイトルショーにおいて爬虫類の飼育の仕方についての講演を実施したり、爬虫類のフードメーカーにおいて餌の話をされています。

さらに、水族館の獣医師と連携してカエルの骨折治療を行った経験もされています。最近では、エキゾチック動物の専門動物病院をテーマにした漫画で「珍獣のお医者さん」(KADOKAWA)の監修・取材協力を田向先生が行っています。

社会貢献について目を向けてみると、第30回日本野生動物医学会大会(2024年12月沖縄)において水族館や動物園の獣医師の先生の前でエキゾチック動物の診療に関する講演を行っています。また、医学関係の雑誌J-IDEOで「人間だって動物だ!動物から学ぶ人の医療」を医者の倉井華子先生と一緒に定期連載を現在もされています。

いろいろな分野の方々とも連携をとられており、今後の更なるご活躍を期待しております。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「国内外の各分野で活躍されている獣医師」

- (1)米国 五十嵐和恵先生

- (2)米国 五十嵐和恵先生

- (3)ゾエティス・ジャパン株式会社 鍵和田哲史先生

- (4)VMAT 関 一弥先生

- (5)エランコジャパン株式会社 福本一夫先生

- (6)ロンドン大学衛生熱帯医学大学院 篠崎夏歩先生

- (7)ベ-リンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社 大槻朋子先生

- (8)林兼産業株式会社 飼料事業部 アクアメディカル・ラボ 藤田幸辰先生

- (9)日本全薬工業株式会社(ZENOAQ) 加藤正浩先生、池 慧詩先生

- (10)エキゾチックアニマル診療 アンドレ動物病院 戸﨑和成先生

- (11)共立製薬株式会社 御手洗すみれ先生

- (12)メディカルイラストレーター LAIMAN社 代表取締役 永田徳子先生

- (13)エキゾチック動物診療 日本エキゾチック動物医療センター 三輪恭嗣先生

- (14)農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 水産安全室 国際水産防疫専門官 高橋延之先生