HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

国内外の各分野で活躍されている獣医師の先生方にインタビューを開始し、第10回目では、エキゾチック動物を診療されている栃木県宇都宮市のアンドレ動物病院院長の戸﨑和成先生の記事を掲載しました。

今回は、エキゾチック動物診療の2回目として日本獣医エキゾチック動物学会会長で、東京駒込の日本エキゾチック動物医療センター(写真1)の院長である三輪恭嗣先生(写真2)にお話をうかがいました。

(取材日:2025年4月23日)

Q1.日本エキゾチック動物医療センターの概要と動物病院名前を「みわエキゾチック動物病院」から「日本エキゾチック動物医療センター」に変更された理由を教えて下さい。

2006年10月にみわエキゾチック動物病院を東京都北区に開院いたしました。現在の病院のスタッフ数は、獣医師は自分を含めて15名、看護スタッフが11名、受付2名です。他の病院で勤務されていて週一で当院に来られる研修医の先生も数名います。

さらに、年々進歩する最新の獣医療を提供できるよう、外部の専門医とも連携し定期的に専門医診療を当院で受けられるようにしています。具体的には、鳥類診療では鳥類専門の水上昌也先生、眼科診療では、眼科専門医の加藤久美子先生をお呼びして対応しています。

施設面では、診察室は第1診察室~第9診察室があります(写真3、写真4)。手術室は、第1手術室、第2手術室があります(写真5、写真6)。

症例数は、1日60~100件程度で、週末は1日100件以上になることもあります。毎日数件の手術を行っています。

診療対象動物は、うさぎ、フェレット、げっ歯類(モルモット、ハムスター、チンチラ、リス、ジリス、プレーリードッグ、モモンガ、スナネズミ、デグーなど)、ハリネズミ、フクロモモンガ、鳥類(インコ、オウム類・フィンチ類・家禽類・水禽類・小型猛禽類など)、爬虫類(カメ、トカゲ、ヘビなど)、両生類(カエル、イモリ、アホロートル、サンショウウオなど)、その他哺乳類(フェネック、小型サル類など)などです。

動物病院名を個人名からかえたいと思っていたことと、エキゾチック動物の専門病院として世界トップレベルの病院(獣医師数や症例数、提供できる獣医療レベル)となることを目標としてることを反映させたいという思いから、名称を変更するタイミングを考えていました。2022年6月に病院を増改築した際に「みわエキゾチック動物病院」から「日本エキゾチック動物医療センター」に名称を変更いたしました。

Q2.診療動物の内訳を教えて下さい。

うさぎが全体の3割を占め、モルモット、ハリネズミ、ハムスター類が2割、フェレットが1割、鳥類が2割、爬虫類が2割です。

Q3.日本エキゾチック動物医療センターの特徴を教えて下さい。

大きく2つの特徴に分かれます。「エキゾチック動物に対しても犬猫同様に適切な医療・選択肢を与えることができる」点と、「治療をする間で得た情報を海外に向けて英語で論文・学会発表ができる」点です。

前者でいうと、当院は設備としては内視鏡やマイクロCT、放射線照射機、硬性鏡があります(写真7)。今後もエキゾチック動物の高度医療のために設備投資には力を入れていきたいと考えています。また設備だけでなく、エキゾチック動物に対しての治療に慣れたスタッフも多くいます。アジア圏内では当院以上にエキゾチック動物に対しての治療ができる施設はないのではないかと思います。

後者でいうと、当院は現在、東京大学・宮崎大学・鹿児島大学や国立感染症研究所と学術リサーチを行っています。犬猫に比べると圧倒的に情報が少なくニッチな業界のため、国内外の同僚と情報共有をすることは必要不可欠であり、そのため学術的に獣医療に貢献する環境や設備を整えています。

例えば、当院の5階は図書室のようにたくさんの論文や書籍を置いています(写真2)。海外の論文にいつでもアクセスOKですし、英語ができる方には海外の先生を紹介して、実習に行く方もいます。自分の経験や研究した結果を発表する機会が多くある病院です(「みわエキゾチック動物病院業績」)。

Q4.開業のきっかけを教えて下さい。

元々は東京大学からオファーを頂き、東京大学附属動物医療センターで「エキゾチック動物診療科」として診療していました。大学病院ですと全国から紹介が来ますのでその分予約が取りにくく、予約が入っても1ヶ月先まで診療ができない状況も多々ありました。

そのような状況を打破すべく、大学の近くに自分の病院をつくって週3は東京大学で、週4は自分の病院で診ようと決意したのがきっかけです。

Q5.どこでエキゾチックの診療を学ばれたのでしょうか?

最初は、エキゾチック動物診療科研修医として米国のウィスコンシン大学で学びました。国内においては東京大学附属動物医療センターで経験を重ね、休みの日には国内のウサギ専門病院や爬虫類専門病院で研修を受けて経験を重ねました。2004年にはフロリダのエキゾチック専門病院でDr.Harrisのもとで鳥類の臨床を詳しく学びました。その他、できるだけ海外の学会やセミナーに参加して情報をアップデートしています。

Q6.エキゾチック動物の人気の変遷と今後の人気動物の動向についてどのように考えていますか?

フェレットは以前と比べて飼育数が減少していると思います。ハリネズミやフクロモモンガは増加傾向です。フェレットと比較してハリネズミやフクロモモンガの方が飼育しやすいからではないかと思います。

今後、増加傾向のある動物として爬虫類などが挙げられると思います。理由としては、全国各地で開催されている展示即売会(例;東京レプタイルズワールド)などの各種展示会が開催され、多くの爬虫類が販売されているからです。爬虫類の中でも比較的飼いやすいと言われるヒョウモントカゲモドキ(レオパードゲッコー)は、おとなしい性格で、爬虫類初心者の方にも人気の爬虫類です。

Q7.エキゾチック動物を診療する上で気をつけていること、診療の難しさは何ですか?

まずは、エキゾチック動物のことを知ることだと思います。具体的には、エキゾチック動物の飼育方法を知っておく必要があると思います。

獣医学的治療も重要ですが、来院された飼い主さんと飼育方法について会話ができないと、適切な診断や飼育方法の問題点などについてアドバイスができません。

スタッフの先生方は下記のWebサイト「スタッフ紹介」欄に記載があるようにいろいろなエキゾチック動物を飼育しています。

またエキゾチック動物と一言で言ってもいろいろな種類の動物がいます。例えばカメでも水棲カメ、陸棲ガメと多種多様であり、飼育方法や治療法もそれぞれ異なるという難しさもあります。

エキゾチック動物の診療の難しさには診療時、下記のようなストレスに伴うリスクがあります。

- 通院による移動や知らない環境におかれるストレス

- 検査や処置のための保定に伴うストレス

- 爪切りや点滴などの処置に伴うストレス

動物の取り扱いに慣れたスタッフが細心の注意を払い診察を行いますが、診察時にはこれらのストレスに伴い予期せぬ事態が生じることがあります。そのため、病院では安全性を完全に保障することはできません。鎮静や全身麻酔を実施することでこれらのストレスやリスクを軽減することができますが、鎮静や全身麻酔自体にはそれらに伴うリスクがあります。

Q8.来院するエキゾチック動物の主な疾患を教えて下さい。

- ハリネズミ:皮膚疾患、腫瘍疾患

- ウサギ:歯科疾患、雌の子宮疾患、乳腺疾患、消化管のうっ滞、寄生虫疾患

- 小鳥:消化器疾患、雌性生殖器疾患

- ハムスター:皮膚疾患、消化器疾患、体表の腫瘤

- フェレット:インスリノーマ、副腎疾患、消化器疾患

- モルモット:歯科疾患(不正咬合)、消化器疾患(胃腸のうっ滞)、皮膚疾患、生殖器疾患

- 爬虫類:飼育管理の不備による疾病が全体の約7~8割を占めます。

Q9.エキゾチック動物の診療で参考にされている国内外の本や学術雑誌を教えて下さい。

- ・国内

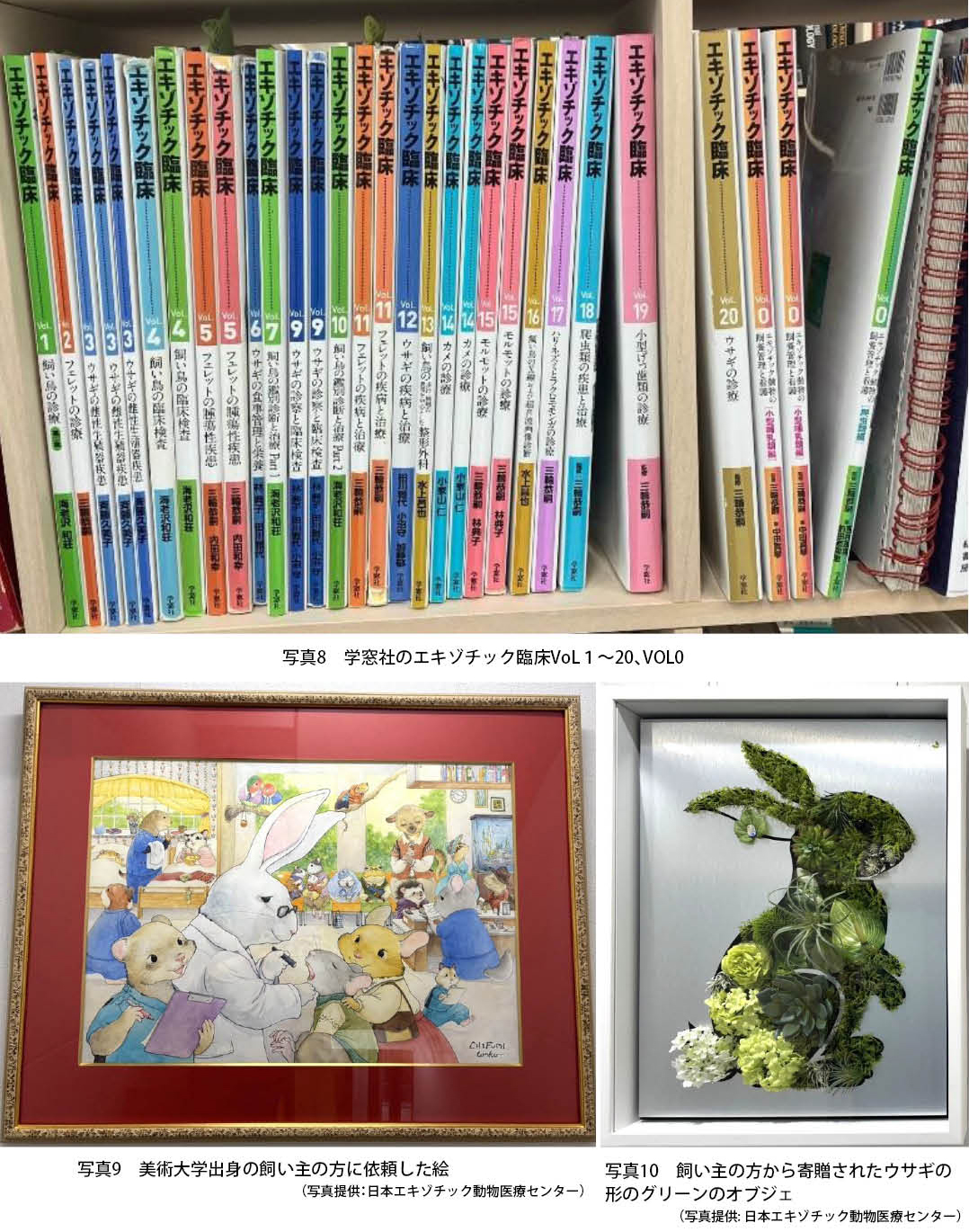

- 『エキゾチック臨床』VoL1~20、VoL.0(株式会社学窓社)(写真8)

- ・国外

- 「Journal of Exotic Pet Medicine」

- 『Veterinary Clinics of North America Exotic Animal Practice』(Elsevier)

- 『Ferrets, Rabbits, and Rodents Clinical Medicine and Surgery 4th ed.』(Elsevier)

- ※本書の「Hamsters and Gerbils」の項目は、私とJoerg Mayer氏の共著です。

Q10.三輪先生が最近エキゾチック動物関連の書籍で力を入れて執筆、監修、翻訳されたものはありますか?

獣医関連の学術書としては、株式会社学窓社の『エキゾチック臨床』VoL.0【エキゾチック動物の飼養管理と看護「爬虫類編」「小型哺乳類編」】です。今後、飼い主向けで獣医師にも参考になると思われる『カメの健康と病気』が、2025年6月~7月頃に株式会社誠文堂新光社より発売される予定です(補足:すでに発行されています)。

Q11.多くの獣医師が勤務されていますが、どのような指導をされていますか?

当病院では、獣医師が指導医、勤務医、研修医の区分となっています。入社1年目は研修医となります。入社2年~3年目は勤務医となり自分で診療の判断ができるレベルになり、必要に応じて指導医と診療について相談します。指導医は、院長、副院長を含めて全部で4名体制となっています。

毎日診療後、症例検討会を実施しています。症例検討会では、その日の診療のチェックを行うと共に、新人の獣医師の先生は自分の今日診療した症例について検査や治療方法も含めて説明してもらいます。

症例検討会を通じて新人の獣医師の先生が、適切な診療処置を行ったかをチェックして確認しています。症例検討会の時間は30分~1時間くらいで新人の獣医師の先生以外は発表や出席は任意となっています。それ以外に爬虫類診療の専門の先生等をお呼びして定期的に勉強会を開催しています。

Q12.勤務されている若手獣医師の先生に期待することは何ですか?

来院数が多く、かつ珍しい症例も対応しているため、通常の動物病院で数年かけて学ぶことを当院であればより短期間で習得できます。

また、大学教員の経験のある獣医師も複数おり、教育環境は十分にあるので、周りの経験者から知識を吸収しレベルアップして、最終的には最低一つの分野で先輩獣医師や院長を超えられるほど成長していただければと思います。

また、学会発表や論文作成なども国内外含めて積極的に行っており指導できる体制を整えていますので、治療をする間に得た情報を海外に向けて英語で論文・学会発表ができればよいと思います。

Q13.日本エキゾチック動物医療センターで実施されている社会貢献について教えて下さい。

宮崎大学と共同して、エキゾチック動物臨床で得られた知見を野生動物や動物園動物獣医療へ還元することのプラットホーム作り「宮崎大学・野生動物獣医学・臨床・教育・研究プロジェクト」を行っています。その他、環境省からの依頼で種の保存法や動物愛護法、特定動物などの会議に参加し、エキゾチック動物を取り巻く環境を改善しています。

Q14.海外からの見学者もいるとうかがっています。

欧米からの見学者も時折見られますが、最近は、アジアからの見学希望者が増えてきています。タイや中国がエキゾチック動物ブームでその関連の獣医師の先生が見学に来られています。

Q15.大切にされていることは何でしょうか?

わからないことは、必ず自分で調べて確認することを大切にしています。また、治療に当たり飼い主様に嘘をつかず真摯な対応をすることです。

自分でわからないことについては、その分野でわかる人や経験のある人に相談することだと思います。

Q16.今後、チャレンジしたいことは何ですか?

未だ発展途上であるエキゾチック動物の獣医療の発展に貢献するため、国内だけではなく海外へも情報発信を行い、エキゾチック動物の専門病院として世界トップレベルの病院となることを目標としています。

さらに、エキゾチック動物臨床で得られた知見を野生動物や動物園動物獣医療へ還元することも目的としています。また、それを継続して発展させて、獣医学がその責任を果たせるように国内の複数の獣医大学にエキゾチック動物や動物園動物の診療科を作ることを目標としています。

Q17.エキゾチック動物を診療する上で開発を要望するものについて教えて下さい。

特にありません。

Q18.三輪先生が加盟や参加されている国内外の学会を教えて下さい。

日本獣医エキゾチック動物学会、鳥類臨床研究会、日本獣医学会、日本獣医麻酔外科学会、動物臨床医学会、Association of Exotic Mammal Veterinarians、Association of Avian Veterinarians、Association of Reptile and Amphibian Veterinariansです。

Q19.日本獣医エキゾチック動物学会で会長としてどんなことを実施されていますか?

日本獣医エキゾチック動物学会の役員があまり変わっていないので、若い先生を役員に受け入れるように心がけています。従来の年功序列ではなく任期制を導入したいと考えています。また、ウサギの認定医のガイドラインを作成しています。

Q20.会長として何を目指していますか?

今一番力を入れていることとして、アジアの獣医学会には現在、外科、皮膚科、内科、眼科、野生動物の分野が加盟していますが、今後エキゾチック動物の分野も同様の連携が取れるよう検討しています。

Q21.エキゾチック動物の診療を希望される獣医学生さんへのメッセージをお願いいたします。

エキゾチック動物の診療を希望する理由として、犬・猫の飼育数が今後大幅に増加することがないことで、安易にエキゾチック診療を目指すのは控えた方がよいと思います。

エキゾチック動物に興味を持っていただきたいと思います。できれば自分自身がエキゾチック動物を飼育していることは重要だと思います。

エキゾチック診療の仕事は奥が深く終わりがないですが、やりがいのある仕事だと思います。

そのためにも学生時代に各種学会(日本獣医エキゾチック動物学会、日本獣医学会、獣医麻酔外科学会、鳥類臨床研究会)に参加された方がよいと思います。参加費も学生さんだと優遇されますので、自分で自らアクションをすることが重要だと思います。

編集後記

三輪恭嗣先生にインタビューしたいと思ったきっかけは、ひとつの論文でした。それは麻布大学獣医学部病理学教室助教の志賀崇徳先生のウサギの死亡年齢と死因に関する論文「Age at death and cause of death of pet rabbits (Oryctolagus cuniculus) seen at an exotic animal clinic in Tokyo, Japan: a retrospective study of 898 cases (2006–2020)」です。三輪先生も共同研究者で、志賀先生に「898例のウサギの貴重な症例収集に協力された動物病院の中で、三輪先生の日本エキゾチック動物医療センター病院での症例数は何パーセントを占めているのでしょうか」とお聞きしたところ、「本論文は三輪先生の病院の症例数が100%です」との回答でした。

これだけのウサギの症例数を提供できる動物病院はどのような施設なのか、またその経営されている三輪先生はどのような方なのかを知りたくて、取材を申し込みました。

そしてその日本エキゾチック動物医療センター病院は、医療機器の充実や優秀な先生方がいらっしゃることももちろんですが、外部の専門医(鳥類診療と眼科診療)による専門医診療も受けられる体制になっており、診療体制の充実ぶりに驚きました。

まさにその名前のとおり、エキゾチック動物の専門病院として世界トップレベルの病院を目指されていることがよくわかりました。

また、訪問して感じたことは、来院される飼い主への配慮が行き届いていることでした。まず外観です。駒込東公園に面した緑色の建物で、公園と一体化している色合いであり、かつ目立つ色で、初めての来院でも迷いません。院内の快適さは言うまでもありませんが、飼い主の方が提供して下さった絵や、作成を依頼したウサギの絵やオブジェ(写真9、写真10)などが数点飾られており、まるで美術館に来たような感じでした。飼い主の方が楽しみ、リラックスし、不安をやわらげるように工夫されていると感じられました。

飼い主の方が自ら描かれた絵やオブジェを病院にご提供いただけるというところに、三輪先生を含めスタッフの方々と飼い主の方との良好な人間関係を垣間見ることができました。

三輪先生が日本エキゾチック動物医療センターと東京大学附属動物医療センターの両方でエキゾチック動物の診療を続けられておられること、診療で得た情報を論文・学会発表で数多く内外に発信されていること、「宮崎大学・野生動物獣医学・臨床・教育・研究プロジェクト」のプラットフォームで動物園動物の診療にも貢献されていることなど、今回の取材ではエキゾチック診療の大きな流れがここにあると感じ取ることができました。

2026年は三輪先生がみわエキゾチック動物病院を東京都北区に開院してから20周年という節目の年です。三輪先生の今後のご活躍と、日本エキゾチック動物医療センターが、名実ともにエキゾチック動物の専門病院として世界トップレベルの病院になることを祈念しております。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「国内外の各分野で活躍されている獣医師」

- (1)米国 五十嵐和恵先生

- (2)米国 五十嵐和恵先生

- (3)ゾエティス・ジャパン株式会社 鍵和田哲史先生

- (4)VMAT 関 一弥先生

- (5)エランコジャパン株式会社 福本一夫先生

- (6)ロンドン大学熱帯医学大学院 篠崎夏歩先生

- (7)ベ-リンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社 大槻朋子先生

- (8)林兼産業株式会社 飼料事業部 アクアメディカル・ラボ 藤田幸辰先生

- (9)日本全薬工業株式会社(ZENOAQ) 加藤正浩先生、池 慧詩先生

- (10)エキゾチックアニマル診療 アンドレ動物病院 戸﨑和成先生

- (11)共立製薬株式会社 御手洗すみれ先生

- (12)メディカルイラストレーター LAIMAN社 代表取締役 永田徳子先生