HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

■【寄稿】国内外の各分野で活躍されている獣医師(14)~農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 水産安全室 国際水産防疫専門官 高橋延之先生

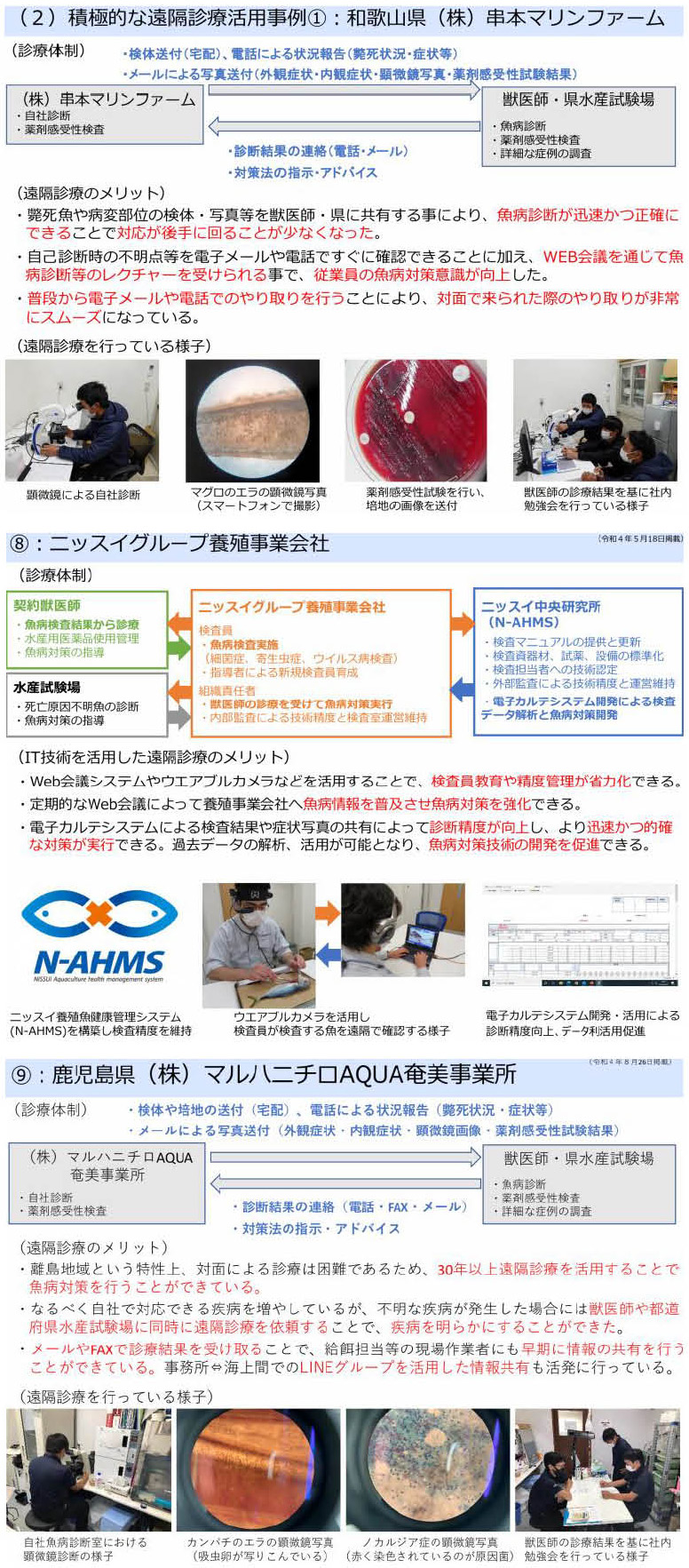

写真2 遠隔診療活用事例 上:株式会社串本マリンファーム、中:ニッスイグループ養殖事業会社、下:株式会社マルハニチロAQUA奄美事業所(農林水産省Webサイト 消費・安全局「水産防疫」より)

写真3 遠隔診療に関する技術研修例(農林水産省Webサイト 消費・安全局「水産防疫」より)

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

国内外の各分野で活躍されている獣医師の先生方の取材記事を掲載しています。日本の養殖産業を支える水産獣医師の第1回目として林兼産業株式会社 飼料事業部 アクアメディカル・ラボの先生へのインタビューを、第2回目は魚のワクチンを研究・開発をされている共立製薬株式会社の獣医師の先生へのインタビューを実施しました。

今回は、水産獣医師の第3回目として農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 水産安全室 国際水産防疫専門官の高橋延之先生(インタビュー後2025年4月より羽田空港支所検疫 第2課上席主任検疫官、写真1)にお話をうかがいました。

(取材日:2025年2月19日)

Q1.農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室の業務の概要を教えてください。

水産安全室は水産安全班と水産防疫班の2つの班で構成されています

水産安全室は次に掲げる事務をつかさどっています。

- ①水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち、生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び飼料安全・薬事室の所掌に属するものを除く)。

- ②養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。

Q2.高橋先生が現在ご担当されている業務を教えてください。

主な業務は、水産用医薬品に関する事項の連絡調整、それを含めた魚病対策としての総合的な企画調整となります。

また、水産用医薬品に関わる話を中心に、薬剤耐性(AMR)などの国内外に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行っています。

Q3.国内における魚類養殖産出額と主な魚種の割合、海面と内水面の産出額の割合を教えてください。

魚類養殖生産額は近年増加傾向にあります。令和3年で海面養殖が約2,646億円、内水面養殖が約908億円となっています。海面養殖と内水面養殖の産出額の比率は約3:1となります。

国内養殖魚種の産出額に占める割合は、海面養殖ではブリ類が海面養殖産出額の44%を占め、次いでマダイが23%、クロマグロが21%の順に多い状況です。一方、湖沼や淡水養殖池で行われる内水面養殖では、ウナギが内水面養殖産出額の83%を占めており、マス類が9%、アユが7%、コイが1%です。養殖業の産出額は近年増加傾向にありますが、技術の普及や発展に伴い、魚病推定被害額は安定傾向にあります。

養殖生産の内訳は、収穫量では、海面における海藻類(ノリ類等)及び貝類(カキ類、ホタテガイ等)の割合が高く、産出額では海面における魚類(ブリ類、マダイ、クロマグロ等)の割合が高いです。

我が国の2021年の生産量は、海面漁業が324万トンで、海面養殖が93万トンに対して内水面養殖は3万トンとなっており、31:1の比率です。令和3年の海面養殖業産出額は4,515億円です。内訳としてブリ類が1168億円(26%)、ノリ類が746億円(17%)、マダイ599億円(13%)、クロマグロ565億円(13%)、ホタテ377億円(8%)、カキ類329億円(7%)です。

Q4.魚病被害の概要-養殖生産額に対する割合、魚類被害の大きい主要魚種、主要魚種における主な疾病名などを教えてください。

主要な養殖品目の令和4年魚病推定被害額は約105億円です。生産額の約2.5%を占めています。我が国において主要魚種別の魚病被害状況は以下の通りです。

①ブリ類

令和3年の養殖生産額は1,168億円に対して、推定被害額は43億円でした。被害割合の高い疾病の1位はα溶血性レンサ球菌症(37.9%)、2位はノカルジア症(34.6%)、3位はマダイイリドウイルス病(8.1%)でした。

令和4年の養殖生産額は1,338億円に対して、推定被害額は49億円でした。被害割合の高い疾病の1位はα溶血性レンサ球菌症(38.1%)、2位はノカルジア症(33.4%)、3位はレンサ球菌症(未同定)(6.8%)でした。

②マダイ

令和3年養殖生産額は599億円に対して、推定被害額は14億円でした。被害割合の高い疾病の1位はエドワジエラ症(58.8%)、2位はマダイイリドウイルス病(21.6%)、3位はビブリオ病(5.6%)でした。

令和4年養殖生産額は652億円に対して、推定被害額は10億円でした。被害割合の高い疾病の1位はエドワジエラ症(69.1%)、2位は滑走細菌症(5.8%)、3位はマダイイリドウイルス病(5.7%)でした。

③クロマグロ

令和3年養殖生産額は565億円に対して、推定被害額は9億円でした。被害割合の高い疾病の1位はレンサ球菌症(未同定)(48.0%)、2位はα溶血性レンサ球菌症(36.7%)、3位はマダイイリドウイルス病(9.3%)でした。

令和4年養殖生産額は602億円に対して、推定被害額は5億円でした。被害割合の高い疾病の1位はα溶血性レンサ球菌症(44.5%)、2位はレンサ球菌症(未同定)(35.5%)、3位はマダイイリドウイルス病(15.4%)でした。

④ウナギ

令和3年養殖生産額は758億円に対して、推定被害額は9億円でした。被害割合の高い疾病の1位はパラコロ病(38.8%)、2位は不明病(原因不明)(23.3%)、3位はウイルス性血管内皮(鰓うっ血症)(10.7%)でした。

令和4年養殖生産額は893億円に対して、推定被害額は12億円でした。被害割合の高い疾病の1位はパラコロ病(36.4%)、2位はウイルス性血管内皮(鰓うっ血症)(13.8%)、3位は不明病(13.6%)でした。

傾向として、魚種によって単一の疾病による被害割合が大きいものもあれば、複数の疾病の被害割合が分散しているものもあります。この背景には、日本での養殖魚種は他国と比較して非常に多種多様であることも要因で、さらに養殖は環境の影響も強く受ける結果、複雑な魚病発生状況となります。

Q5.水産獣医師のリストの作成・応募状況について教えてください。

登録されている水産獣医師数は令和7年2月時点で82人です。一方で、農林水産省が実施する研修やオンラインの資料などで勉強してから考えていただく方もおり、その方を含めるともっと多いです。

登録されている水産獣医師の所属内訳は動物病院、製薬・飼料会社、大学教員、動物園・水族館、コンサルタント、行政など多様な獣医師の先生がいます。

Q6.持続的な養殖生産の推進のために、魚病対策の迅速化の取り組みとして具体的に農林水産省では、どのような方向性を打ち出されているのでしょうか?

以下の方向性を打ち出しています。

- 獣医師及び魚類防疫員を対象にした研修を実施

- 遠隔診療の推進としてHPに幅広い事例を提示

- 魚病対策に係る一般の消費者向けのリスクコミュニケーションを実施

- ⿂類防疫員の見識の更なる底上げを目的とした実地研修等の実施

- 都道府県及び獣医師には獣医師を含めた関係者との連携を通知で依頼

Q7.農林水産省が事務局となって主催している魚病関連の会議を教えてください。

聴講可能会議や資料を公開している会議には以下のような会議があります。

- 魚病対策促進協議会(完全公開。資料なども公開)

- 水産防疫専門家会議(概要のみ公開。資料なども公開)

都道府県など担当者の方向けのものは以下のような会議があります。

- 水産用医薬品薬事監視講習会

- 全国養殖衛生管理推進会議

Q8.【魚病対策促進に向けた連携イメージ】の図についての質問です。農林水産省がリストの獣医師に対して「研修支援等」を行うとのことですが、今まで行ってきた内容を具体的に教えてください。

養殖業者から情報を聞き出す問診方法や対策指導のほか、魚種ごとの養殖方法・施設の概要などといった、養殖魚の診療を行う上で必要となる知識や技能の習得・向上のための研修を、令和2年度から実施しています。

具体的には、これまで、研究機関や養殖業者の御協力をいただき、魚病学に係る座学講習や病魚の解剖・組織観察といった実技研修、海面・内水面養殖(アユ、トラフグ、ブリ、マダイ、サケマス類など)の養殖場などの実地見学を実施しています。

Q9.「都道府県の水産試験場等」が獣医師による診療が必要と判断するのは、具体的にどのような場合を想定されていますか?

動物病院で行われるような診療行為もあるかと思いますが、水産試験場等との違いであれば、未承認薬の使用や承認薬の適用外使用が考えられます。そのほか、承認されたワクチンを対象魚種違いで使用する場合にも獣医師に連絡すると聞いています。一方で、衛生管理等を含めた魚病対策全般を一任している場合もあるようです。

Q10.水産獣医師のリストの応募条件を見ますと、「①水産動物を対象とする診療経験のある獣医師」及び「②経験はないが獣医師としての専門性を生かし、今後養殖場における魚病診療に協力する意欲のある獣医師」の2つがあります。実務経験の差などに対して、どのような基準を設けてレベルの統一化を図り、候補者の獣医師を養殖業者に紹介されるのでしょうか?

確かに、応募が自己申告であるため、水産動物を対象とする診療経験の差は生じるかと思います。例えば、動物分野での専門医制度のようなものはないため、まずは研修支援等を通して実際の養殖場に関する知見等の共有やレベルの向上、それに伴う課題の整理が喫近の課題となります。

それを踏まえて、県の方にご協力いただきながら、現場レベルでの情報交換などをお願いし、各地域の状況に応じた関係を構築していただき、よりよい養殖業の発展に繋げていただくことをお願いしています。

Q11.魚病の予防・まん延防止におけるオンライン診療(遠隔診療)の積極的活用について令和3年3月に局長通知が発出されていますが、活用の実態を教えてください。また具体的に上手くいっている活用事例をご紹介ください。

農林水産省では、都道府県(47県)、リスト獣医師等(93人)を対象として、遠隔診療で活用した手段等について、実態調査を実施しました。調査期間は令和4年10月から令和5年9月です。調査の結果、遠隔診療の活用率は、都道府県が74%(34/46)、リスト獣医師等が100%(9/9)でした(未回答者及び診療実績がない者を除きました)。

遠隔診療を活用した者のうち、都道府県及びリスト獣医師等のいずれも、半数以上の者が電話や宅配を使用している一方、画像・動画といった新たな技術を用いた診療の割合は低かったです。

活用事例(写真2)は3つ紹介し、技術研修例は2つ(写真3)紹介いたします。

①和歌山県 株式会社串本マリンファーム

(遠隔診療のメリット)

- 斃死魚や病変部位の検体・写真等を獣医師・県に共有することにより、魚病診断が迅速かつ正確にできることで対応が後手に回ることが少なくなった。

- 自己診断時の不明点等を電子メールや電話ですぐに確認できることに加え、Web会議を通じて魚病診断等のレクチャーを受けられることで、従業員の魚病対策意識が向上した。

- 普段から電子メールや電話でのやり取りを行うことにより、対面で来られた際のやり取りが非常にスムーズになっている。

②ニッスイグループ養殖事業会社

(遠隔診療のメリット)

- Web会議システムやウエアブルカメラなどを活用することで、検査員教育や精度管理が省力化できる。

- 定期的なWeb会議によって養殖事業会社へ魚病情報を普及させ魚病対策を強化できる。

- 電子カルテシステムによる検査結果や症状写真の共有によって診断精度が向上し、より迅速かつ的確な対策が実行できる。過去データの解析、活用が可能となり、魚病対策技術の開発を促進できる。

③鹿児島県 株式会社マルハニチロAQUA奄美事業所

(遠隔診療のメリット)

- 離島地域という特性上、対面による診療は困難であるため、30年以上遠隔診療を活用することで魚病対策を行うことができている。

- なるべく自社で対応できる疾病を増やしているが、不明な疾病が発生した場合には獣医師や都道府県水産試験場に同時に遠隔診療を依頼することで、疾病を明らかにすることができた。

- メールやFAXで診療結果を受け取ることで、給餌担当等の現場作業者にも早期に情報の共有を行うことができている。事務所⇔海上間でのLINEグループを活用した情報共有も活発に行っている。

詳細は、Webサイト「遠隔診療の積極活用の推進」をご参照ください。

Q12.魚病対策を巡る最近の動きとして、どのような疾病が問題となっていますか?

Ⅲ型のα溶血性レンサ球菌症は大きな問題となっています。

それ以外でも滑走細菌症やミコバクテリウム症など、ワクチン開発も難しい疾病などは引き続き注視していきます。

様々な魚種を養殖している日本において、それぞれの魚種で抱える問題はあると思います。研究への支援は引き続き実施していき、衛生管理に関する情報などを含めた現場に有用な情報の収集と水産用医薬品になりえそうな成分であれば、医薬品開発に繋げられる支援を進められればと思います。

Q13.現在魚ワクチンは不活化ワクチンが主流ですが、今後DNAワクチンやサブユニットワクチンについても、国は開発を認めるとお聞きしました。これらの新しいタイプのワクチンで防御可能が期待できる魚種および疾病は何でしょうか?

開発を進めるにあたり、国内外の情報を収集したところ、IHN(伝染性造血器壊死症)に対するDNAワクチン、ISA(伝染性サケ貧血症 ※国内未発生)やIPN(伝染性膵臓壊死症)に対するサブユニットワクチンは海外での実績もあります。

国内でもこれらの種類のワクチンの研究、開発の支援を引き続きしていきたいと考えています。

Q14.水産獣医師の育成については官民共に協力して早期な対応が必要かと思います。農林水産省としてどのような推進策を考えているのでしょうか?

以下の点を現段階で考えています。

多種多様な魚種がいる中で、すぐに「どの魚種も見ることができる獣医師を」とは簡単にはいかない状況です。

農林水産省が実施してる水産獣医師向けの研修では、まずは現場を見ていただくことを前提に、現場が求めていること、農林水産省が解決できる課題を一つずつ解決していく必要があると考えています。

すでに水産分野でご活躍されている先生に、水産獣医師向けにご講演をしていただいたり、可能な範囲で情報を共有していただいければ良いとは考えていますが、難しいことも承知しています。引き続きできることを模索しながら、農林水産省側から先生方に提供できる内容を引き続き探し、それがやがて自然と繋がっていけるように努めていきたいと思います。

水産獣医師の存在は、学生の魚病学の講義で農林水産省の会議の委員を務められている先生にも周知いただくなどで実施しており、引き続き当室も協力してまいりたいと思います。

なお、人事交流については、生産者や製薬メーカーの方の目線として水産系の会社から農林水産省に出向いただいたり、上記以外でも獣医師の方に農林水産省の会議の委員になっていただいています。内容次第で、引き続き様々な場面でご協力をいただきたいと考えています。

Q15.水産獣医師に対して今後、期待することは何ですか?

かかりつけ獣医師というものを目標に、地域に根差した水産獣医師を養成できるよう、研修などを続けてまいりたいと思います。

魚はたんぱく源として重要なものです。安定した供給のために、その地域で相談できる者になっていただけるよう、農林水産省としても支援に努めていければと思います。

Q16 水産用抗菌剤の現状と今後の課題を教えてください。

ワクチンや衛生管理等によって感染症の発生予防対策にシフトすることが極めて重要と考えています。

一方で、ワクチンも万能ではなく、効果のない病原体が出てくれば、治療薬である抗菌剤等は必要不可欠です。そのため、薬剤耐性菌を生じさせない適切な使い方が最も重要だと思います。

ただ、水産分野での医薬品は絶対数が少ないため、耐性菌を生じないような手段、衛生管理や飼育方法の改善は引き続き模索中です。そのための研究・開発の支援に加え、優れた医薬品を販売されるよう制度を見直し続けていく必要があると思います。

薬剤耐性は大きな問題であり、ワンヘルスという概念に基づき、人、動物、水産、農業、環境といった幅広い分野との連携なしに今後の世界的な流れに乗り切れないと思います。水産分野としても、その概念を踏まえ、適切な取り組みを考えていきたいと思います。

Q17.今後、高橋先生が取り組んでみたいことは何ですか?

養殖は各県の水産試験場の方々の連綿と続く努力によって成り立っています。

しかしながら、畜産と同様、養殖業における人手不足などの課題は同様です。

そこに獣医師の助力や行政の支援などを加えることで、地域において重要な基幹産業である養殖業の持続(心の中では地域の主幹産業に成長)を目標として、我々行政もその土台作りをしていきたいと思います。

Q18.プロキシマーシーフードなど総合商社の参入が相次ぐ陸上養殖場において、水産獣医師の必要性をどのように考えているのでしょうか?

陸上養殖は魚病に対して極めて高度に防除が可能なシステムだと思います。一方で疾病は人・物の移動で持ち込まれる可能性は高いため、家畜の衛生管理の考え方を参考に指導することは今後必要になるかもしれないと思います。

仮に養殖魚が死亡してしまう場合、魚病も含めた総合的な原因解明を求められる場合に、病理学なども学んでいる獣医師が求められる可能性もあると思います。

Q19.水産関連の獣医師として就職を希望されている獣医学生へのアドバイスをお願いします。

水産といっても養殖魚、観賞魚があり、さらにエビや貝などの魚類以外もあります。関わり方も臨床だけではなく、製薬会社、飼料会社、検査会社等で魚に関わる場合もあります。

学生の方や獣医師の方の話では元々魚への関心がある方は少なからずいる中で、意欲をもって養殖業に携われるような環境作りができればと思っています。ただ、課題も多く、まだまだ道半ばなので、まずは農林水産省の取組みとして、水産獣医師に関心をもっていただき、水産獣医師に登録をいただくなど、農林水産省が発信する研修や他組織のご協力の下で参加できる研究会などに関する情報を入手していただきたいと思います(そしてコネクションを広げていってもらえればと思います)。

編集後記

水産獣医師の第3回目として農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 水産安全室 国際水産防疫専門官の高橋延之先生にインタビューを行いました。

魚病の予防・まん延防止におけるオンライン診療(遠隔診療)の積極的活用について、局長通知も発出されています。活用事例も主に3つ紹介していただき、大変参考になりました。

「農林水産省としての推進策」や「水産獣医師に対して今後、期待することなど」について官を代表して農林水産省としての考え方などが、今回のインタビューを通じてよくわかりました。

また、水産獣医師の早期育成にあたっては、官民共に協力して早期な対応をすることが必要だと思いました。

魚病対策を巡る最近の動きとして問題となる疾病の1つとしてⅢ型のα溶血性レンサ球菌症は大きな問題となっており、その対策として共立製薬株式会社がⅢ型のα溶血性レンサ球菌症のワクチンを開発し販売されたことも、官民共に協力した成果の1つではないかと思いました(参考 JVM NEWS「新製品紹介」)。

現在魚ワクチンは不活化ワクチンが主流ですが、今後DNAワクチンやサブユニットワクチンについても、国は開発を認めるということですので、これらの新しいタイプのワクチンで防御可能になることを期待しております。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「国内外の各分野で活躍されている獣医師」

- (1)米国 五十嵐和恵先生

- (2)米国 五十嵐和恵先生

- (3)ゾエティス・ジャパン株式会社 鍵和田哲史先生

- (4)VMAT 関 一弥先生

- (5)エランコジャパン株式会社 福本一夫先生

- (6)ロンドン大学衛生熱帯医学大学院 篠崎夏歩先生

- (7)ベ-リンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社 大槻朋子先生

- (8)林兼産業株式会社 飼料事業部 アクアメディカル・ラボ 藤田幸辰先生

- (9)日本全薬工業株式会社(ZENOAQ) 加藤正浩先生、池 慧詩先生

- (10)エキゾチックアニマル診療 アンドレ動物病院 戸﨑和成先生

- (11)共立製薬株式会社 御手洗すみれ先生

- (12)メディカルイラストレーター LAIMAN社 代表取締役 永田徳子先生

- (13)エキゾチック動物診療 日本エキゾチック動物医療センター 三輪恭嗣先生