HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

■【寄稿】国内外の各分野で活躍されている獣医師(8)~林兼産業株式会社 飼料事業部 アクアメディカル・ラボ 藤田幸辰先生

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

国内外の各分野で活躍されている獣医師へのインタビューを開始し、第1回目と第2回目は、米国ニューヨーク州で活躍されている五十嵐和恵先生の記事、第3回目は、「JAVS(日本獣医学生協会)コラボレーション-獣医師による獣医大学訪問」の取材において、学生さんから記事掲載の希望が多かった動物用医薬品メーカー勤務の獣医師としてゾエティス・ジャパン株式会社の記事、第4回目はVMATについて紹介し、第5回目は動物用医薬品メーカー勤務獣医師の第2回目としてエランコジャパン株式会社の記事、第6回目は帯広畜産大学のEAEVE認証システムを活用して初めて英国獣医師免許を取得した篠崎夏歩先生の記事、第7回目は動物用医薬品メーカーのベ-リンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社の記事を掲載しました。

今回は、日本の養殖産業を支える水産獣医師として活躍されている林兼産業株式会社 飼料事業部 アクアメディカル・ラボ部長 藤田幸辰先生(写真1)にお話をうかがいました。

(取材日:2024年12月18日)

Q1.林兼産業株式会社の概要とマルハニチロとの関係を教えてください。

林兼産業株式会社は、山口県下関市にある食料品の製造販売、飼料の製造販売等の事業を行う会社です。水産加工品大手のマルハ二チロ株式会社(旧・大洋漁業)と創業家を同じくする「兄弟会社」にあたります。

食料品事業として魚肉ソーセージ等の海産物加工品、海産物、豚肉・鶏肉等の食肉・食肉加工品等の製造販売を行っています。マルハニチロとの関係が深く、マルハニチロの魚肉ソーセージ(マルハブランド)の一部は、林兼産業が供給しています。

Q2.アクアメディカル・ラボについて教えてください。

アクアメディカル・ラボは、山口県下関市豊浦町にある魚病および養魚用飼料の研究施設です。「水産研究センター」と「家畜魚類診療所」に分かれています。

「水産研究センター」では、新たな飼料開発のため、魚を用いた試験を実施しています。主にブリ、カンパチ、マダイ、フグ、ヒラメ、ウナギ、クルマエビなどを飼養しており、飼料効率を高めるための試験のほか、薬剤の残留、安全性試験などを実施しています。「家畜魚類診療所」は、当社の飼料を使用している養殖業者の成績改善を実施しています。

その業務は、大きく5つに分けることができます。

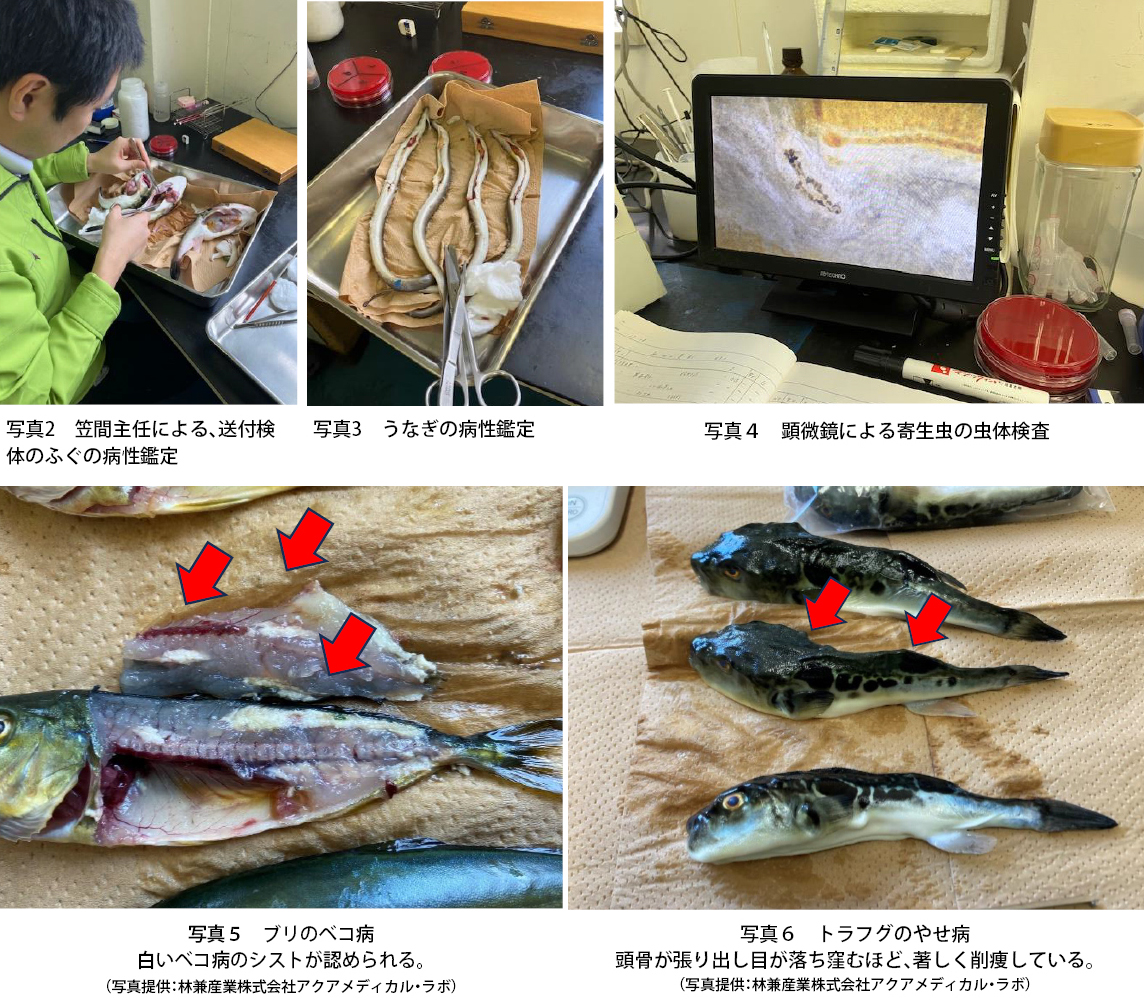

1番目は病性鑑定業務です。養殖場でへい死が認められた際、その原因が不明な場合には、診療所へ検体を送付してもらい、へい死原因の究明を行っています。この結果をもとに、寄生虫が死因の場合はその対策について、細菌感染症が問題になっている場合については最適な抗生物質投薬の提案を実施します。

2番目は、野外診療です。病性鑑定結果をもとに対策を提案したにもかかわらず十分な効果が認められない場合、実際に養殖場へ出向き診断を行います。

野外診療では、まずへい死魚回収の船に乗り、へい死状況やへい死魚の特徴の確認、魚の遊泳状況、体色、摂餌状況を確認します。へい死魚の観察の際は、簡易的なものとなりますが、解剖や顕微鏡検査も実地で行います。また、現場では飼養環境や給餌方法を含む飼養形態についても十分情報収集を行い診断基準とします。また野外診療を通して養殖業者の悩みや問題点を抽出し、今後の研究課題とします。

3番目は、養殖場の成績改善です。魚病のなかには、水温変動に依存するなど季節性を示すものや、特定の漁場のみに発生割合が非常に高い疾病があります。また、多くの場合、へい死が認められた時点で既に水面下での感染は拡大しており、そのような状況に陥ってからの治療効果は乏しく、被害が深刻化します。そのため私達は、さまざまな養殖業者と協力しながら日々のデータを蓄積し、毎年のへい死状況を分析し、問題点を洗い出し、協議を重ね、年間を通じた予防中心の疾病対策による成績改善を実施しています。

4番目は、講習会の開催です。養殖業者向けに毎年、データのとりまとめと、魚病対策のために行ったアクションに関する効果について分析しその結果についての講習会を実施します。また、顧客の要望により、魚病の診断方法や投薬に関する薬理学など、特定の分野についての講習会も実施します。

これらの講習会とは別に獣医系の大学で、獣医師の必修単位である魚病学の講義を実施しています。

5番目は、新規治療薬や治療方法の開発です。現在の魚病では、大抵の魚病に対して既に治療方法が確立されており、その疾病に合った対策を提案することが可能となっています。しかし、いまだに対策がない病気も多く存在し、近年その被害が増加傾向にあります。

アクアメディカル・ラボではこのような病気についても、世界に先駆けて治療方法の開発を実施しています。

Q3.病性鑑定業務の年間検体数や病気の内訳、それに対応する職員数を教えてください。

病性鑑定業務の年間検体数は約5000尾です。感覚的にはなりますが細菌感染症が原因によるへい死が全体の7割、次いで寄生虫が原因によるへい死が2割、ウイルス感染症によるものや、環境要因によるへい死が、残り1割のイメージです。検体として持ちこまれる魚種としては、ブリ、マグロがトップ2で、タイ、シマアジ、ヒラメ、トラフグ、ウナギ、ヤマメ等があります。

対応する職員として、水産に特化した獣医師3名と魚病に特化した技術者2名が常駐しています。

Q4.病気の主な原因である細菌感染症、寄生虫症、ウイルス感染症に対して各々どのような検査を具体的に実施されているのでしょうか?

細菌検査では主要臓器からの菌分離の後(写真2、写真3)、薬剤感受性試験を実施し、合理的な薬剤投与を提案します。しかし、細菌が培養できるまで24時間、薬剤感受性試験まで実施すると48時間が必要となるため、結果に先んじて外観所見や臓器の異常から疑われる疾病を推定し、投薬を実施してもらいます。

寄生虫症では、主に顕微鏡下で寄生虫の寄生状況を確認(写真4)し、それが直接のへい死原因となり得るかを検討し、寄生虫症がへい死の原因と考える場合は、即座に業者に連絡し、対策案を提示し、駆虫を実施します。

ウイルス感染症がへい死原因と疑われる症例については、リアルタイムPCRを用いてウイルス遺伝子を検出し、へい死原因を特定します。ウイルスの場合は特効薬がないため、最も合理的とおもわれる対症療法を提案します。

Q5.被害が増殖傾向にある病気の治療方法を世界に先駆けて実施しているとのことですが、具体的にどのような病気の、どのような治療方法なのでしょうか?

対策法が未知な病気のうち、特に被害が大きく、養殖業界からその対策を望む声が多数寄せられた魚病として、ブリ類のベコ病(写真5)とトラフグのやせ病(写真6)があります。

アクアメディカル・ラボではこれまでに、ブリ類のベコ病について効果の高い治療薬を見つけただけでなく、投薬方法を最適化することにより、当歳時の短期間の投薬で、出荷までベコ病を防ぐことに成功しています(特許取得済)。

また、トラフグのやせ病についても治療薬を見つけ、出荷までやせ病を防ぐことに成功しています(特許取得済)。

Q6.ブリ類のベコ病について効果の高い治療薬を教えてください。

ベンズイミダール系駆虫剤のうち、アルベンダゾールが特に有効です。アルベンダゾールはベコ病の原因である微胞子虫Microsporidium seriolaeのシスト形成を抑制します。現在アルベンダゾールは、ブリなどを含めたすずき目魚類のベコ病治療薬として承認され、共立製薬株式会社の「スポチール200」として販売されています。学会発表等では同じベンズイミダゾール系のフェバンテルもべこ病に対して治療効果が認められているとされていますが、ブリ類では安全域が狭いことも報告されているため、アルベンダゾールのみが承認されています。

Q7.アクアメディカル・ラボのアピールポイントを教えてください。

獣医師は水産用医薬品としての承認のない薬剤を治療として使用することが可能です。しかし使用のためには、食の安全・安心を守るためにも法律を確実に遵守する必要があります。具体的には対象魚への薬剤の安全性、摂餌性、投薬後の残留期間について慎重にデータを蓄積し、科学的根拠に則り使用しなければなりません。

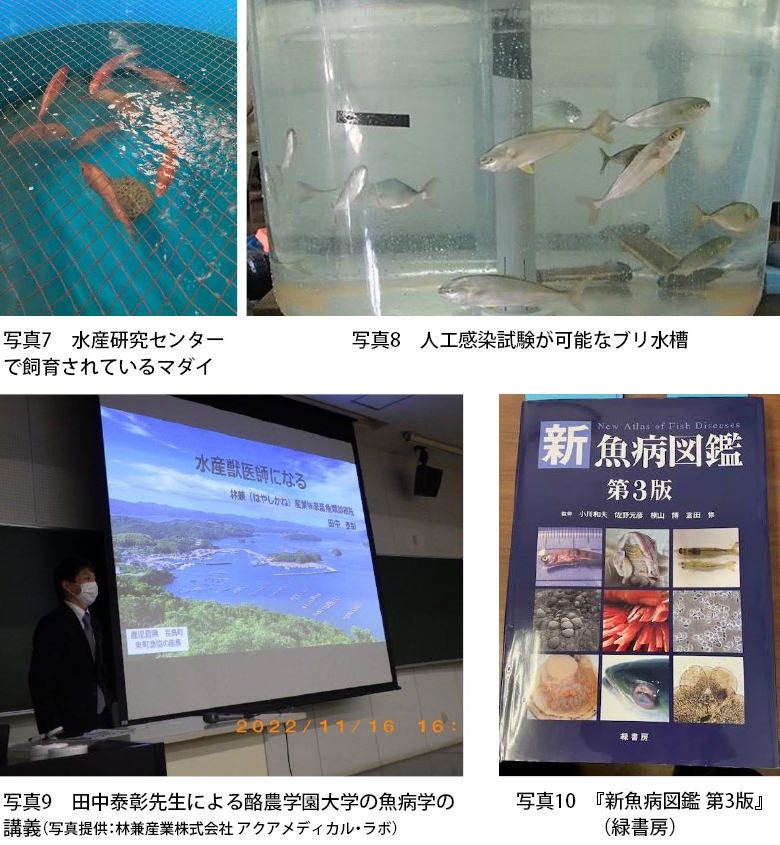

アクアメディカル・ラボでは、実験魚を用いた大規模な試験が可能な「水産研究センター」(写真7)を所有しているため、実際に養殖場で試験を実施する前に、センターにおいてこれらの科学的根拠を蓄積し、コンプライアンスを遵守しながら新しい薬剤を使用できるのが強みだと思います。

さらに「家畜魚類診療所」においては人工感染試験が実施できるのも強みだと思います(写真8)。

またソフト面においては、上司部下の関係を超え、何事でも自由闊達に相談できる高い信頼関係を持つチームが結成できたことだと思います。

このことにより、常日頃からのディスカッションとブレーンストーミングの実施が可能となり、全ての職員が同等に高水準の能力を持つに至ったことが強みではないかと思います。

Q8.今まで養殖における魚病の診断や予防対策で、感動された点や苦労された点は何ですか?

感動した点としては、被害の大きかったブリのベコ病への治療薬をやっと見つけ、ほぼ完全に駆逐することができたことです。

ブリのベコ病が原因で廃業に追い込まれた養殖業者さんもいたので、養殖場のお客様に貢献できたことだと思います。

また、苦労した点では、入社してしばらくの間、経験がなく勉強不足であったため養殖業者との間に信頼関係が築けず、獣医師として信用されなかったことです。このため、信頼関係を築くまでにはとても勉強しました。

Q9.獣医系大学で必修単位である魚病学の講義をされているとのことですが、どこの大学で、どのような講義を実施されたのでしょうか?

講義は、アクアメディカル・ラボの田中獣医師が酪農学園大学に招聘され実施しています。講義内容は病原体や症状の解説といった単なる教科書的な知識を詰め込むための授業ではなく、養殖現場で遭遇したさまざまな問題を通じた水産獣医師の難しさや責任の重さ、そしてその面白さを、経験や実務に基づいて講義をしています。

講義を通じ獣医学生や先生方からは、全く知らない世界を知ったことで魚病学への興味が深まった、水産獣医師を目指したいなど、高い評価をいただいています(写真9)。

Q10.日本の水産用ワクチンの使用状況や開発状況についてどのようなお考えでしょうか?

日本の養殖業において水産用ワクチンは切っても切れない重要なものだと思いますが、まだまだ予防できない疾病が多いと思います。例えば、ブリ属の抗酸菌症やノカルジア症、マダイやヒラメなどのエドワジエラ症などがあります。これらは細胞内寄生細菌であり、養殖業で通常使用されている不活化ワクチンでの予防は難しく、生ワクチンでしか予防効果が認められないことが報告されています。

しかし、生ワクチンは防疫上、魚での使用が難しいため、非常に難しい問題だと思います。

私たちは、これらの疾病に対し、自然感染を利用しながら、生ワクチンに匹敵する効果をもたらす予防方法を見出しています(特許出願中)。今後、日本のみならず、世界中の養殖で応用できる可能性があると思います。

Q11.病性鑑定の検査料金はどのようになっているのでしょうか?

弊社の魚用飼料を利用している養殖業者に対しては、検査料金をいただいていません。当社では、餌の販売だけではなく魚病対策を含めた総合的なサービスを提供することにより、養殖業者から大きな評価をいただいています。

Q12.治療で参考とされているものは何かありますか?

株式会社緑書房の『新魚病図鑑 第3版』(図10)を参考にしています。

Q13.魚への薬剤残留試験を実施する上で、気をつけていることは何ですか?

魚の代謝が遅くなり、薬剤排泄時間が長くなると思われる低水温で試験を実施して、科学的なデータを蓄積、分析して、残留期間を設定しています。

Q14.今後水産養殖の魚病診療で開発して欲しいものは何かありますか?

夢のような話ではありますが、AIを使用した魚の行動を分析する装置があれば非常に助かります。現在、魚の成長の分野では、生簀の中にカメラを入れることにより、AIにより長さや体重を分析する装置があります。これを発展させて、魚の異常遊泳を観察できる装置があれば、疾病の早期発見が可能になると思われます。

Q15.藤田先生が今後、チャレンジされたいことは何ですか?

2つあります。

1番目は、水産獣医師を産業に根付かせることです。獣医師が投薬管理をすることにより薬剤耐性菌の問題や歩留まり改善の効果が望めます。また、市場規模が小さいため、新しい魚病の研究がなかなか進まず、治療が難しいとされる魚病に対しての対策が進んでいないような気がします。この中で、ラボがこれまで確立してきた魚病対策は、獣医師しかできないことであったと自負しております。今後は、対策がない魚病についての治療・予防方法を多く確立することです。

2番目は、後進の獣医師の育成指導です。指導において最も注力していることは、自分の中に限界を作らないことです。私も最初は、病性鑑定業務がメインで野外診療に行くことがあまりなかったです。しかし、現在では、ほぼ毎日のように野外診療の依頼が来ています。また、野外診療を行い、自分自身が成長することで、これまで対策の確立されていない疾病に対する治療薬やおよび治療方法への提案が可能となりました。

このため若手に対しても、現在の仕事で満足するのではなく、現在では想像できない次のステップを模索する姿勢を持てる人物に教育することです。

Q16.アクアメディカル・ラボの今後の課題あるいはどんなラボにしたいのですか?

上司と部下の上下関係をしっかりと持ったうえで、親友であり、ライバルであり、仲間であるという強い信頼関係を持った強固な組織が完成しました。自分も社会人人生が少なくなっている中で、次の世代にこの関係を引き継いでいくことが課題だと思います。

Q17.水産獣医師として就職を希望する獣医学生へのアドバイスをお願いします。

謙虚に頑張っていただきたいです。また、養殖という全てが新しい世界なので、いやなことでも楽しめるマインドセットを持っていただきたいです。

Q18.養殖先進国であるノルウェーにおける養殖や水産獣医師の状況について教えてください。

魚種はほぼサーモンだけですが、養殖規模が日本と比較にならないほど、大きく企業養殖が盛んです。企業に所属する水産獣医師が多いです。

6種や7種混合(せっそう病、冷水性ビブリオ病、ビブリオ病、冬季潰瘍病、IPN、伝染性サケ貧血症【ISA】を予防)の水産用ワクチンがサケ科魚類では多用されています。

ノルウェーではサーモンへの自動連続注射器による水産用ワクチンが普及しております。サケ科の病気だけの学会もあります。

Q19.養殖を実施する中で、水産用ワクチン接種以外に何が病気を予防する上で重要だと考えていますか?

我々は毎日、養殖場の魚の状況を確認することはできません。またへい死については、養殖場の秘密事項になりますので、信頼関係が構築されていないと、本当のことを教えてくれない場合があります。このため、お客様との信頼関係とコミュニケーションが最も重要なことだと思います。

Q20.技術支援や学会等で海外出張に行かれることはありますか?

インドネシアへウナギの養殖で技術支援に行きました。また、海外のサーモンの寄生虫についても対策方法を検討しています。

Q21.養殖の形態は、他の産業動物の中で近い形態の動物は何だと思われますか?

多頭羽飼育で、ワクチン接種で疾病をコントロールしている点において、養鶏産業が近いのではないかと思います。

Q22.水産試験場のある中で、養殖業における水産獣医師の役割あるいは、水産獣医師でなければ実施できないことは何だと思われますか?

養殖業において水産獣医師がその役割を発揮するには、水産獣医師が産業に根付かなければなりません。このためには必要十分条件を満たす必要があると考えております。必要条件は既存の水産試験場や大学と異なる、獣医師のみが養殖場に貢献できる特別な武器があるかであり、十分条件は、この武器を使用することにより養殖業に貢献した結果があるかだと思います。この武器になりうると考えられるうちの1つに、これまで述べてきましたが獣医師の特例(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」第83条)を利用した未承認薬の使用があります。ただし、養殖場では対照区を置いた試験があまり実施できませんので、感覚でもわかるぐらいの治療効果が求められます。また、コンプライアンスを最大限に遵守することが条件になることは言うまでもありません。

Q23.農林水産省が推進している水産獣医師の早期育成を実現するために、どのようなことを実施すれば良いと考えていますか。

養殖業者の方々は、非常にレベルが高く、外観所見から病気を判別する能力は非常に高いです。これまでの経験からでも、ただ単に獣医師の資格があるだけでは誰も相手にしてもらえません。また、一番の近道は、かかりつけの獣医師として養殖場に就職することですが、まだまだ獣医師の需要は低いような気がします。

養殖業で獣医師として貢献し、養殖業の方々が獣医師の必要性を認めることができた時に、はじめて水産獣医師が認知されるのだと思います。傲慢な言い方になるかもしれませんが、我々が一番養殖業者と近い距離にあり、一部の養殖業者ではありますが非常に高い評価をいただいております。ただし、すべての養殖業者に認知されているわけではありません。

これからも養殖業のために切磋琢磨し、水産獣医師の価値を高めていき、養殖業における獣医師の参入の門戸を低くするが一番の近道ではないかと思います。

編集後記

日本の養殖産業で水産獣医師が重要視されてきたなかで、農林水産省のWebサイトや「月刊養殖ビジネス」2023年11月号で藤田先生の関連記事を見て、水産獣医師へのインタビュー第1回目として是非お話をうかがいたいとインタビューを申し込み、林兼産業株式会社 飼料事業部 アクアメディカル・ラボを訪問しました。施設も見学しました。

全国から送付されて来る検体の病性鑑定(菌分離、薬剤感受性、寄生虫検査、PCR法によるウイルス検査)、野外診療、施設における人工感染試験、水産用医薬品の評価のための安全性試験、餌の嗜好性試験と多岐にわたる業務の他、養殖業者への講習会、大学での講義を実施しています。

それらの多岐にわたる業務、最新の機器を駆使できる環境、そしてスタッフの努力と創造性により、ブリ類のベコ病とトラフグのやせ病の治療方法に関する特許取得に繋がったのではないかと思います。しかもこれらの業務をわずか5人(水産獣医師3名、魚病に特化した技術者2名)でこなしていることも特筆すべきことです。

水産業における養殖はますます重要になり、その魚病問題に対しては、官(農林水産省)、民間(製薬会社、飼料会社)、現場(養殖業者)が一体となって取り組んでいく必要があるでしょう。そのなかで、水産獣医師の役割は極めて重要です。さまざまな立場の水産獣医師を今後も紹介していきたいと考えています。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「国内外の各分野で活躍されている獣医師」