HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

JVM NEWSとしてJAVS(日本獣医学生協会)とのコラボレーションにより獣医大学を紹介しています。

第12回目は、第11回目に続く鹿児島大学の中編となります。鹿児島大学での取材記事は、前、中、後編の3回にわけて掲載します。

今回は共同獣医学部共同獣医学科 臨床獣医学講座 臨床病理学分野の大和 修教授と獣医学教育改革室 室長の有村卓朗教授のお2人へのインタビューをまとめました。

次回は鹿児島大学の後編で、卒業生からのメッセージとなります。

(取材日:2025年2月5日)。

1番目は、臨床病理学分野の大和 修教授(写真1)にお聞きしました。

Q1.動物の遺伝性疾患を研究されていますが、産業動物とコンパニオンアニマルの研究比率はどのくらいでしょうか?

産業動物とコンパニオンアニマルの比率は1:9でコンパニオンアニマルの方が圧倒的に多いです。

Q2.遺伝性疾患の原因を解明するために先生の研究室に検体が送付されて来るとのことですが、どのくらいの頻度で検体が送付されて来るのでしょうか?

週に1~2検体の頻度で相談および検査依頼が来ます。

Q3.検査の主な依頼主はどこなのでしょうか?また検査費用はいくらくらいなのでしょうか?

主に全国の二次診療施設(高度獣医療センター)や獣医系大学の動物病院からの紹介症例です。検査は研究として実施しているため、検査費用は頂いていません。

Q4.検査解析にかかる時間はどのくらいでしょうか?

早いもの(当方が同定した変異など)は3時間くらいで解析できます。長いものでは1週間~2週間程度の時間を要します。改めて検査のプロトコールを作成したり、解析の仕組が複雑な場合には時間を要します。さらに新規の遺伝性疾患となると、その原因を解明するのに年単位の時間がかかることもあります。新規の遺伝性疾患を解明する時間は、その約8割が半年かそれ以上かかります。

Q5.犬・猫で見られる遺伝性疾患を教えてください。

遺伝性疾患は犬で数百疾患が同定されています。その一部を紹介します。

- 神経変性性疾患

- 変性性脊髄症(DM)

- ライソゾーム病(GM1ガングリオシドーシス、サンドホフ病、神経セロイドリポフスチン症など)

- 遺伝性てんかん(ラフォーラ病など)

- アビオトロフィー

- 遺伝性眼疾患

- 進行性網膜萎縮症(PRA)

- コリー眼異常

- 遺伝性尿石症

- シスチン尿症

- キサンチン尿症

- 遺伝性血液疾患

- ピルビン酸キナーゼ欠損症

- フォンヴィレブランド病

猫の遺伝性疾患には、多発性嚢胞腎症、肥大型心筋症、筋ジストロフィーなどがあります。

Q6.大和先生はどのくらいの数の新規遺伝性疾患を発見されたのでしょうか?

正確には数えていませんが、10疾患程度は新規疾患や新規変異を報告しています。現在も20〜30疾患は研究を継続しています。

Q7.大和先生が発見された犬や猫の代表的な遺伝性疾患について教えてください。

犬においては、柴犬のGM1ガングリオシドースが最初に発見した疾患で、今でも研究を継続しています。猫(雑種猫)には、極めて多様な疾患が潜在しており、例えばジヒドロピリミジナーゼ欠損症という疾患を動物で初めて発見しました。

Q8.GM1ガングリオシド-シスはどのような疾患なのでしょうか?

犬のGM1ガングリオシドーシスは、進行性の神経症状を示して死に至る病気です。生後5~6ヵ月頃から、体のバランスがとりにくくなる、歩き方が不自然になるなどの症状が現れます。筋緊張やけいれんが現れ、音などの刺激に過敏になったり、反応が鈍くなったりします。最終的には昏睡に陥り、1歳から1歳半ほどで神経死する常染色体劣性(潜性)の病気です。柴犬で散発的に発生が報告されています。原因はGLB1遺伝子の変異であり、この変異を20数年前に同定しました。キャリアは発症しませんが、変異を一つの対立遺伝子上に有しているため、後生に変異を伝達していきます。現在のところ有効な治療法はありませんが、キャリアを交配に使わないようにすれば予防することができます。

Q9.遺伝性疾患の発生が多い犬種を教えてください。

いわゆる人気犬種である豆柴、トイプードル、チワワなどは、近親交配をする機会が増えるため、一般的に遺伝性疾患が多く発生します。

Q10.大和先生が発見された遺伝性疾患の中で治療法を確立された疾患がありましたら教えてください。

ボーダーコリーの捕捉好中球症候群(TNS)という疾患には、現在、新しい治療法を試行して、長期に維持できています。そういったデータは今後論文で公表していき、誰もが利用できるようにしたいと思っています。

Q11.犬・猫の遺伝性疾患を減らすためにはどんな取り組みが必要だと考えられますか?

登録協会やペット販売会社など、全国規模で、繁殖用の動物の検査を実施し、遺伝性疾患が出ない交配を実施することが重要であり、そういった取り組みもすでに着手しています。

Q12.大和先生が犬・猫における遺伝性疾患に関する事を執筆された主な獣医関連の本を教えてください。

私が執筆した総説や本は、「researchmap」にすべてリストアップしています。

Q13.犬の歯肉炎に対する熟成ニンニクエキスの治療効果の研究をされていますが、研究のきっかけとなったものは何でしょうか?

もともと犬のタマネギ・ニンニク・ニラ中毒の研究をしており、その原因物質(有機チオ硫酸化合物)をつきとめました。また、熟成ニンニク抽出液(AGE)には、貧血を起こすような作用がないため、原因物質が除去されていることが分かりました。実際に、AGEの投与による溶血性貧血などの副作用は認められず、症状、血液学的・血清生化学的パラメーターに悪影響を及ぼすことなく、歯肉炎スコア、呼気中の揮発性硫黄化合物レベル、および歯周病原因菌の酵素活性が改善した等の結果が出ています。AGEは犬の歯肉炎の治療薬として期待されます。

その結果について論文掲載されています。JVM NEWSも取り上げています(「『犬の歯肉炎に対する熟成ニンニクエキスの治療効果』論文掲載される」)。ご参照ください。

Q14.犬の歯肉炎に対する熟成ニンニクエキスは既に商品化されているのでしょうか?

湧永製薬株式会社から犬用としてセルアップオーラル(小型犬用、中・大型犬用)という商品名で2023年2月1日に発売されています。これについてもJVM NEWSが取り上げています(「熟成ニンニク抽出液で犬の口腔内を健康に」)

Q15.熟成ニンニクエキスは、猫の歯肉炎にも効果が期待できますか?

猫に対しても効果は期待できるものと考えます。現在、実際に猫に対する試験も実施しています。

Q16.廃棄されるカツオの未利用部分をイルカに投与することにより、健康が改善されるという記事(JVM NEWS「カツオの未利用部分の給餌でイルカを健康に 鹿児島大学」)を拝見したのですが、どのように健康が改善されるのでしょうか?また、どのようにそれを評価されたのでしょうか?

イルカ飼育施設では、イルカの餌として、サバ、イワシ、ホッケ、など、流通上安価な魚種が選択されていますが、大型回遊魚などは通常は利用されません。基本的に高価であることが主因です。マグロ、カツオ、サケなどには、長距離を泳ぐ性格上、筋肉を保護するイミダゾールジペプチド類が含まれています。前述の小型魚には通常ほぼ含まれていません。その中のアンセリンという成分がカツオには豊富に含まれており、これらをイルカが摂取して自らの筋肉を保護するために利用できると考えています。アンセリンには、運動機能の向上を助ける働きがあり、それは抗疲労、抗酸化、抗糖尿病、免疫増強、など、様々な効果の総合作用であると思われます。

実際にカツオを飼料として利用すると、イルカの乳酸値が下がりましたし、肝酵素の低下なども見られ、全体として疾患が少なくなった飼育者の印象も得られました。

Q17.カツオの未利用部分をイルカの体重1㎏当たりどのくらいの量を投与して、どのくらいの期間を投与すると効果が期待できるのでしょうか?

量は特に決まっていません。餌全体(イルカの種類によって全体量は異なります)の10%で研究して効果を得たので、現在、かごしま水族館や志布志湾大黒イルカランドでは、5~10%を与えてもらっています。この量でも、月300kgの未利用部(腹皮前方断端を集めたもの)が必要であり、それが枕崎市漁協の生産量の最大値(シーズンによりますが)になります。

Q18.水族館の中にいる海獣動物の中であえて、イルカを選ばれた理由を教えてください。

日本ではイルカが最もたくさん飼育されているからです。実数はわかりませんが、50~60施設がイルカを飼育しており、全体数は数百頭になります。イルカを飼育すること自体が禁止されている国もあり、日本はイルカのアニマルウェルフェアの観点ではかなり低評価であることは周知の事実です。私の研究では、イルカを飼育する是非を問うているのではなく、現在飼育されているイルカのQOLを少しでも高めたいと考えています。

Q19.2021年から地元の鹿児島水族館で給餌実験が開始されていますが、現在までの研究成果を教えてください。

研究の成果は、これまでいくつかの学会で報告しており、今後論文で報告していく予定で進んでいます。

Q20.全国の水族館におけるイルカの課題解決にと、大和先生は各地の水族館にも足を運ばれているとのことですが、具体的にどんな水族館に足を運ばれているのでしょうか?

調査に入らせてもらっている施設は、10ヵ所以上あります。その内、数ヵ所で継続的に情報交換して、個々の問題点の改善を求めて努力しているところです。

Q21.今後、イルカ以外にチャレンジしたい海獣動物はございますか?

アザラシなど少しだけ要望にこたえてやってはいますが、イルカだけでも手が回らないので、イルカ以外を積極的に展開する予定は今のところありません。

2人目は、獣医学教育改革室 室長の有村卓朗教授(写真2)にEAEVE認証についてお聞きいたしました。

Q22.共同獣医学課程(鹿児島大学と山口大学)とEAEVE認証取得の関係について教えてください。

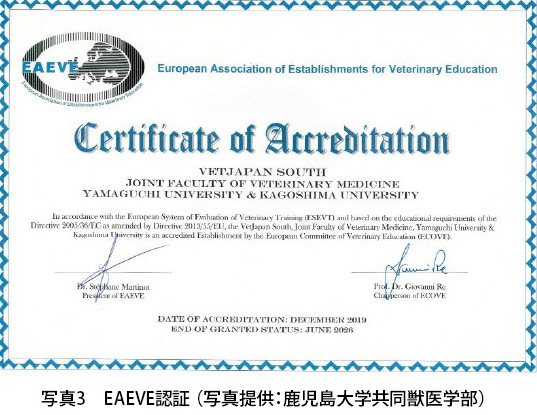

2019年12月11日に鹿児島大学及び山口大学の共同獣医学部は、欧州獣医学教育機関協会(EAEVE; European Association of Establishments for Veterinary Education)の獣医学教育国際認証を取得しました(有効期間は7年間)(写真3)。

この取り組みは、文部科学省による国立大学改革強化推進補助金「国立獣医系4大学群による欧米水準の獣医学教育実施に向けた連携体制の構築」(帯広畜産大学・北海道大学・山口大学・鹿児島大学)の支援のもとで行われたものです。

この認証取得は日本初であり、かつアジアの獣医学高等教育機関でも初めてとなります。同日、北海道大学、帯広畜産大学もEAEVEによる認証を共同教育課程として取得いたしました。

Q23.EAEVEについてもう少し詳しく教えてください。

EAEVEは、欧州の獣医学高等教育機関(獣医系大学)による共同運営の協会で、1)卒業する獣医師と行われている獣医療サービスは信頼できるか、2)学生の受ける教育が一定の水準に到達しているか、3)教育カリキュラムや施設設備が定められた基準に合致しているか、について公的な組織として認証評価を行います。

EAEVEの歴史ですが、1988年に欧州の獣医師養成機関の学長や学部長等により設立されました。欧州連合(EU)加盟国における獣医師に対する教育プログラムの標準化を主な目的としており、欧州内の獣医学教育機関の公式評価機関としての役割を担っています。

近年はEU加盟国に限らず、獣医学教育機関の教育の質と水準を評価し、教育の質を向上させる取り組みをグローバルに進めています。

EAEVEメンバー校は欧州を中心に計44ヵ国にまたがり、認証取得機関は88におよびます(2023年6月現在)。

Q24.鹿児島大学(以下本学)がEAEVE認証取得を目指した背景を教えてください。

近年のグローバル化の流れの中で、越境性感染症などに対する防疫需要の増大や輸入検疫の厳密化、またはイヌ・ネコなどの小動物やウシ・ブタなどの大動物における獣医療の高度化や細分化に対する社会のニーズが高まっています。

その結果、獣医学教育についても国際水準化の必要性が増しており、北米では米国獣医師会(American Veterinary Medical Association:AVMA)、また欧州ではEAEVEによる獣医学教育認証の取得をもって、教育の質の担保を行うのが一般化されています。

一方、アジア圏においては国際基準に基づく認証評価制度が存在しないため、そのような世界の潮流から立ち遅れているのが現状でした。

本学では、そういった状況を改善し日本における獣医学教育改革の先鞭を付けるために、国際水準の教育の学生への提供とグローバル人材の育成を目的として10年以上前から獣医学教育の改革に着手し、2012年に山口大学と共同獣医学部を設立するなど、獣医学教育に関わるあらゆる事項の改善をハード・ソフトの両面から行ってきました。こういった教育改革への外部評価の指標として我々が掲げてきたのが、EAEVE国際認証の取得です。

Q25.EAEVE認証取得までの概要について教えてください。

上記文部科学省による補助金を基盤に、2013年から欧州における獣医学教育のトップ校を多数視察し、ヨーロッパにおける獣医学教育と我々日本の現状の比較を行い、日本の獣医学教育の欠陥部分を認識しました。

また、2014年からEAEVE認証評価の専門家を毎年鹿児島に招き、学部運営組織、財政、教育カリキュラム、施設設備、(動物や図書などの)教育学習資源、入試・進級と学生生活、学生評価(成績)、スタッフ、研究と卒後教育、及びそれらの成果評価と品質保証システムについて、欧州基準に準拠した評価を受け改善点を指摘してもらいました。

事業当初は欧州基準カリキュラムへの対応不足や学内・学外の実習施設の不備、実際に学生が手を下して行うHands-on実習の質と量の不足、さらには臨床実習に供与する動物数の不足などといった多岐に渡る欠陥事項の指摘を受け、欧州基準必須項目のおよそ40%しか達成できていませんでした。

そのことから、全基準項目で欧州のレベルに到達するために、カリキュラムの改変、動物病院の新築や24時間診療の開始、協定の締結による学外実習施設の拠点整備、及び多種多様な動物を用いた臨床実習の拡充など、先進的かつ持続的な教育改革を行ってきました。

2017年の10月に公式な事前審査を受けてさらなる改善を行い、2019年6月に本審査を受審しました。

その結果、2019年12月にオーストリアのウィーンで開催された欧州獣医学教育委員会(ECOVE)の会議で、全90項目の欧州基準に100%到達していると認められ、EAEVE認証取得の運びとなりました。なお、この認証は7年間有効であり、今回の認証取得期間は2019年6月から2026年6月までとなります。

Q26.有村先生のご経歴とEAEVE認証への関わりを教えてください。

私は、1997年3月に東京農工大学農学部獣医学科を卒業後、東京医科歯科大学大学院医学系研究科博士課程に進学して博士(医学)号を取得しました。その後国立医薬品食品衛生研究所研究官を経て2002年からフランス国立保健医学研究所研究員、2005年から東京医科歯科大学難治疾患研究所分子病態分野助手、助教、准教授を歴任しました。

このように医学、獣医学の学識・知見を持ち、フランスの国立研究所での勤務経験があることから、EAEVE認証の旗振り役として2013年に鹿児島大学共同獣医学部獣医学科特任准教授に着任しました。当初から教育の欧米水準化という目標は定まっていたものの、何から手をつけていいかわからないという状態からのスタートでした。そこでフランスの知人のつてをたどってEAEVE関係者とのコネクションを構築し、フランス、イギリス、ベルギーなど欧州の教育機関の視察を重ね、さらに非公式診断として視察評価専門員(ESEVT Expert)の訪日を複数回実現し、改革案を練り上げました。

90項目の欧州基準全てを満たさなければ認証は取得できませんが、最初の非公式診断を受けた時点で本学の到達度はおよそ40%でした。そこから動物病院や動物実習施設の新築、臨床実習の拡充、カリキュラム改変など多岐にわたる改革を一つ一つ進めました。

歴代の学長、学部長をはじめとする大学の全面サポートの賜物で最終的にEAEVE認証を取得することができました。

Q27.非公式診断で指摘されたカリキュラムの改変は具体的にどのようなことを実施されたのでしょうか?

日本の学校の授業は基本的に座学による知識の習得に偏りがちですが、欧米の獣医学教育はそれプラス実学が重視されます。

我々は教育システムの変換を迫られました。全学部生に対し、獣医師が診療対象とする主要動物(イヌ、ネコ、ウマ、ウシ、ブタ、ニワトリ、イルカなどエキゾチック動物)全てをカバーする臨床実習を導入し、さらに実技の見学だけではなく、一人ひとりが手を動かしてスキルを学ぶ「ハンズオン方式」へと切り替えました。

実習に必要な動物や施設について学内だけでは賄うことができないため、学外各機関の協力を仰ぎました。鹿児島県内には数多くの農場や牧場、家畜保健所や食肉衛生施設、動物園、水族館など関連機関がそろっており、県や市町村、民間企業も本学の教育に非常に協力的でした。鹿児島だからこその教育リソースに恵まれていることも幸いしました。

また、教育の質の保証についてもEAEVEの基準では定められていますので、本学では外部の獣医学関係者による諮問会議や学生協議会などを設置しました。さらに学生の意見を学部の運営(Decision making process)に取り込むことを求められ、学部の運営会議をはじめとする各種委員会に学生協議会のメンバーを配置しました。

教員、外部識者、学生が三位一体となって「Plan-Do-Check-Act」サイクルによる継続的な教育改善に取り組みました。

Q28.EAEVE認証の公式審査のメンバーを教えてください。

基礎獣医学、伴侶動物臨床、産業動物臨床、食品・公衆衛生、品質保証、臨床獣医師(欧州獣医師会)、学生、審査チーム全体のコーディネーターの計8分野の専門家が来日、厳正な審査を行いました(写真4)。

Q29.EAEVE認証の審査において思いがけないことはありましたか?

まず欧州では馬が産業動物ではなく伴侶動物に区分けされることに驚きました。

また非公式診断の際に評価専門員を食事にお連れした時に、鹿児島郷土料理の鳥刺し(鳥の刺身)が提供された際に、鳥の生食である鳥刺しの食品衛生管理について学生へどのような教育を実施しているかを聞かれたことです。食事の内容までチェックされていることにびっくりしました。

公式審査メンバーには欧州のEAEVE認証取得大学の学生が含まれており、本学の学生に対して教育カリキュラムの実施状況などについて確認を行うなど、学生の目線からも評価が行われました。本学教員からの聴取だけでなく獣医学生に対してもダブルチェックをする体制は、わかっていたこととはいえ新鮮に感じました。

Q30.EAEVE認証を取得された意義は何だと考えますか?

国際的な公的認証機関から国際水準の教育を行っているとのお墨付きを得たこととなり、世界に通用する人材の育成に弾みが付くと同時に、昨今国際的にボーダーレス化が進んでいる疾病の制御や食の安全に関わる獣医師の育成機関として、アジアにおけるリーダー校としての責務が生じることとなります。さらに日本有数の畜産地帯である鹿児島の地域特性を生かした欧州基準の獣医学教育プログラムの開発によって、地域の活性化や獣医療水準の向上にも大きく貢献することができたと思います。

Q31.EAEVE認証取得でご苦労された点はありますか?

EAEVE認証は欧州の法律に準拠したSOP(標準操作手順書)に基づいた審査となっていますが、日本の獣医学教育や獣医師に対するニーズと合致していない部分もあります。

その日・欧のギャップについて本学の先生方や関係協力者にご理解していただくことが大変でした。

Q32.EAEVE認証の再認証が2026年(2019年取得7年後)に必要となりますが、再認証に向けて何か現段階で準備されていることはございますか?

既に準備を開始しています。2019年に認証取得後、EAEVE認証審査に関するSOPが2019年と2023年に相次いで変更になっているので、それに対応した体制や本学の各種SOPの改訂が必要になっています。

また、新しい項目としてAIやVRに関するシステムを獣医学教育に導入することが求められていますので、そういった項目の追加についても対応を進めています。

Q33.有村先生は現在国内外他大学のEAEVE承認取得のアドバイザーを務められているとのことですが、具体的にどんな獣医大学のアドバイザーをされているのでしょうか?

先日、日本の私立獣医大学で初のEAEVE認証を取得した酪農学園大学に対しては、数回現地に赴いてアドバイスを行ってきました。

また、私はEAEVE認証の評価専門員として欧州外で唯一選ばれており(担当分野は基礎獣医学と品質保証)、国内のEAEVE認証校の北海道大学・帯広畜産大学を複数回視察し、改善事項の指摘や新しい審査基準への対応についてFD研修会での講演などを行いながら次回の認証更新に向けてのサポートを行っています。さらに現在南米初のEAEVE認証取得にトライしているブラジル・サンパウロ大学にも現地視察を行い、各種アドバイスを実施しています。

Q34.EAEVE認証取得校としてのステータスを活用して、卒業生で英国の獣医師免許を取得された方はいらっしゃいますか?

現在2人います。

EAEVE認証校として英国の獣医師資格認定試験が免除される制度を利用して、木下晃輔獣医師(共同獣医学部3期生)が2023年10月に、ブラジルからの国費留学生として本学に在籍し2024年3月に卒業したバルバラ・ラモス獣医師(7期生)が2024年4月に英国の獣医師免許を取得しました。

編集後記

今回は、お2人の先生へのインタビューを記事にしました。

1人目の大和 修教授は、長年動物の遺伝性疾患を研究され、犬・猫の遺伝性疾患に関する多くの執筆があります。柴犬のGM1ガングリオシドースを最初に発見され、現在も継続して研究されています。

遺伝性疾患以外では、犬の歯肉炎に対する熟成ニンニクエキスの治療効果に関する研究成果は商品化(湧永製薬株式会社、犬用「セルアップオーラル」、2023年2月1日発売)につながっています。

最近では、廃棄されるカツオの未利用部分の有効利用として、水族館のイルカの餌とする研究に取り組んでおられ、2021年から地元鹿児島の水族館で給餌実験が開始されています。廃棄されるものを有効活用する点とイルカの餌として投与することにより、イルカのQOLを高めていることはとても素晴らしいことだと思いました。

2人目は、有村卓朗先生です。鹿児島大学は、山口大学との連携で共同獣医学部を設置した後に教育の国際化を推し進める上で、海外との架け橋として2013年度に着任したのが有村卓朗先生でした。医学、獣医学の学識・知見を持ち、フランスの国立研究所での勤務経験を持つ有村先生は、欧州で培った経験と語学力、人脈を糧に獣医学教育の国際化を牽引されました。

グローバルな視点に立った獣医学教育学研究と行動力は、アジア初の欧州獣医学教育機関協会(EAEVE)国際認証取得(2019年)に大きく貢献しました。「当初、欧米基準という目標は定まっていたものの、何から手をつけてよいかわからないという状態からのスタートでした」と有村先生は語っておられました。

今年の1月に「グランメゾンパリ」という映画が上映されました。パリで日本人がレストランをオープンして三ツ星を取るという目標は定まっていたものの、どうしたら三ツ星を獲得できるのかがわからないという状態から始まり、最後は成し遂げるというストーリーでした。その苦労が描かれていましたが、有村先生の話は、その映画のストーリーに通じるものでした。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「JAVSコラボレーション-獣医師による獣医大学訪問」