HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

JVM NEWSとしてJAVS(日本獣医学生協会)とのコラボレーションにより獣医大学を紹介しています。

第10回目は、第9回目に続く麻布大学へのインタビュー記事の後編となります。今回は、獣医学科研究室の中で小動物外科学研究室 高木 哲教授、産業動物内科学研究室 風間 啓助教、臨床診断学研究室 根尾櫻子講師の3人にお話をうかがいました。また、2人の卒業生と学生の話も収載しています。

(取材日:2024年8月7日)

1番目は、小動物外科学研究室 高木 哲教授です。

Q1.高木先生の研究室では、どのような研究をされていますか?

大きく3つに分けられます。

1番目はがんの免疫療法の研究です。外科学のイメージとは異なると思いますが、がん細胞やリンパ球などの細胞を扱う免疫療法の研究を行っています。

2番目は、手術におけるクリニカルクェスチョンについての追究です。短絡的に手術を選択するのではなく、何故手術を行わなければならないのか、手術を行う場合はどういうアプローチが最善なのかなど、手術に対する考え方を追究することを目的とする教育・研究です。パグなどの短頭種の犬で発生する気道疾患に対する手術などは、そのよい検討例となります。

3番目は、外科麻酔の臨床手技をバーチャルリアリティー(VR)で実施できる教材を作成することです。すでに犬の気管挿管の教材を完成させました。

Q2.研究室の入り口に「考える外科」とのスローガンが掲げられていますが、2番目の研究についてもう少し詳しく教えてください。

手術は事前にいろいろな準備やどのような手技で実施するかなど、さまざまなケースを想定してシミュレーションを行うことが重要です。実際、同じ疾患の手術であっても、犬種や年齢、既往症などによって、内容は異なってきます。事前の準備や手術シミュレーションという「考える外科」によって、手術中に「間に合わない」という事態を招かないようすることが重要です。

Q3.では「考える外科」の教育の実践において研究室の学生たちに対して心掛けていることは何ですか?

朝、夕に症例検討のミーティングを実施し、一症例ずつ深く追究することにより、考える力を身につけさせるようにしています。また、上級生が下級生に対して手術指導を行うようにしています。人に教えることは本人の学びにもなります。指導する上級生もより勉強を行い、双方がレベルアップします。

Q4.外科麻酔の臨床手技の教材を作成しようと思われた理由を教えてください。

1学年120名すべてに犬を1頭ずつ用いて学習することは不可能です。より多くの学生が一定のレベルに到達するためにVRを活用した教材の作成が必要と思い研究を始めました。

Q5.VR教材「犬の気管挿管」の特長および利点を教えてください。

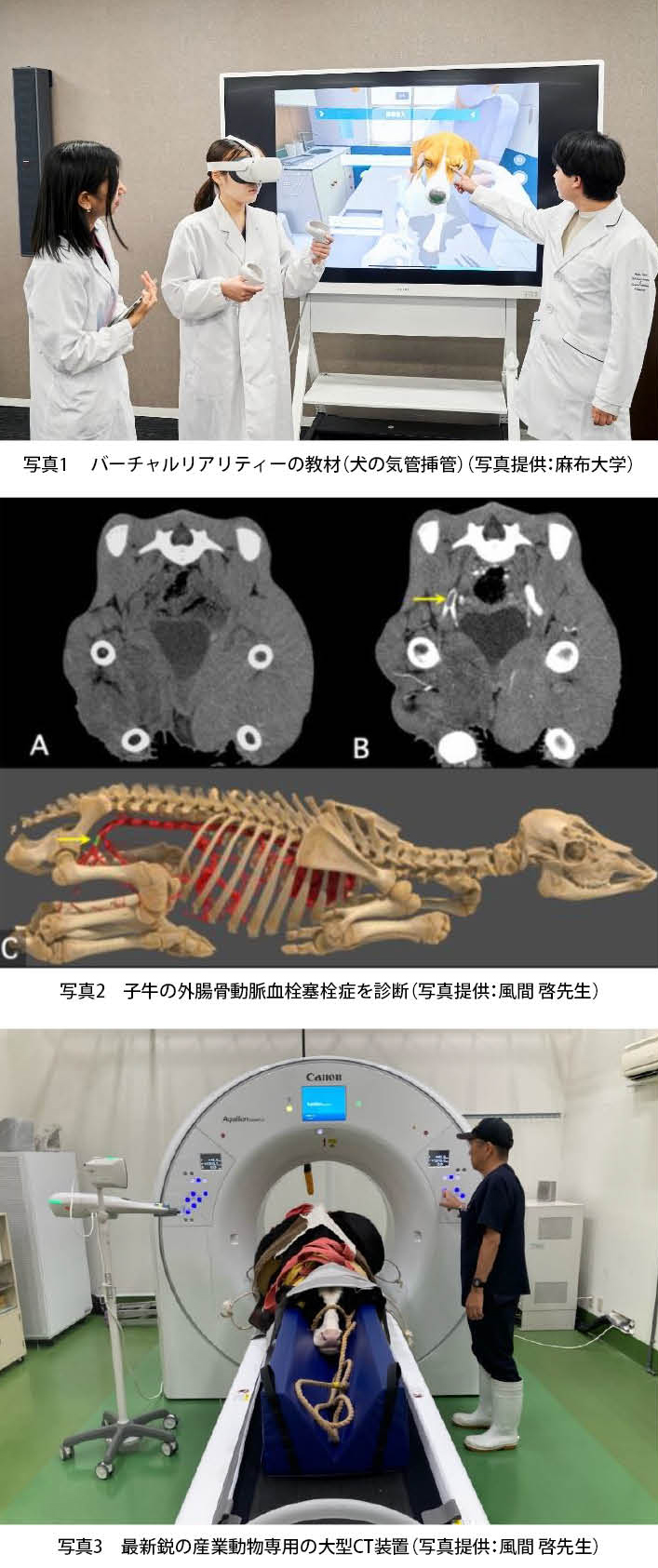

「犬の気管挿管」は必要物品が多く、挿管までの手順も多い手技です。その煩雑さを学ぶこともVR教材に適していると判断しました(写真1)。

VR教材は高い臨場感をもって、学習者の「手技」「手順」への理解をサポートするとともに、実習対象となる動物の代替をVRが担うことで動物の負担・負荷を減らすことにもなります。

作成したVR教材では360度動画による没入感があり、繰り返しの疑似体験を何回も実施することができます。クイズ形式になっており、学生たちにはゲーム感覚で取っつきやすくなっています。できなかった部分を繰り返しチャレンジすることで、苦手な手技を克服できるメリットもあります。

麻布大学のプレスリリース「麻布大学・あまた・EDUWARD Pressが獣医療VR教材『VETS VR』を共同開発」に教材の詳細が載っています。

Q6.開発段階での工夫を教えてください。

リアルな生体反応を再現するために、高いCGアニメーション作成技術を持つゲームソフトメーカーと連携をして、試行錯誤でこの教材を作成しました。

Q7.VR教材を使用した成果はいかがでしょうか。

まず、検証の評価をまとめた論文「Development of a virtual reality simulator for training canine endotracheal intubation technique and evaluation of the educational impacts」が、「The Veterinary Journal」に掲載されました。

その教育効果の検証では、まだ外科学の授業を受講していない3年生では有意差は認められませんでしたが、外科学を受講した生徒である4年生では有意差が認められたという結果でした。

Q8.今後、どのような教材の開発を考えていますか?

牛、馬、ねずみなどを対象としたものを考えています。

Q9.高木先生はアジア獣医外科専門医ですが、今後アジアでの専門医認証についてどのように考えていますか?

米国、ヨーロッパの獣医専門医に次ぐ第3の柱になると思います。ただし、その認証を受ける人の対象基準(居住場所と教育を受けた場所が異なる場合)は今後の課題です。

また、日本がアジアの獣医界の中で、どのようにしてリーダーシップを発揮し続けていくかも今後の課題でしょう。

2番目は、産業動物内科学研究室 風間 啓助教です。

Q10.産業動物内科学研究室の主な研究内容を教えてください。

主な研究課題が4つあります。(1)牛の臨床獣医学、(2)反芻動物の代謝生理と泌乳メカニズム、(3)豚の運動器疾患、(4)豚の衛生管理と生産獣医療です。

Q11.牛の臨床獣医学の研究とは具体的にどのような内容なのでしょうか?

麻布大学は、LAVEC(Large Animal Veterinary Educational Center:産業動物臨床教育センター)を併設し、地域の産業動物の二次診療施設として機能しています。その中の複雑な症例について、病気の原因や治療法を追究しています。

Q12.複雑な症例について具体的に教えてください。

いろいろな症例が来院しますが、例えば子牛の外腸骨動脈血栓塞栓症を診断し、学術誌に報告しています。

本学に設置されているコンピューター断層撮影装置(CT)検査や腹部超音波検査等などを駆使して診断がつきました。

Q13.豚の運動器疾患の研究は、どのような疾患を対象としているのでしょうか?

豚の脚弱症です。

実際に豚を実験モデルとして、脚弱症の解明を目指しています。豚の臓器は人間の臓器と構造が類似しているため、豚を実験モデルに使用することは、将来、人の関節などの脚に関する研究にも役立つ可能性があります。

Q14.風間先生は産業動物臨床の現場から、大学教員に転任されました。その経緯を教えてください。

私は2010年3月に大学を卒業し、北海道釧路地区NOSAIに勤務しました。9年間北海道の産業動物臨床に携わりましたが、その中で原因不明な疾病を体験しました。

その病態を把握し、根拠をもって治療したいとの思いを強く持ち、研究職になるべく母校の麻布大学にエントリーし再就職しました。

Q15.LAVECの特徴を教えてください。

まず大型動物を多数収容できる大動物実習室があり、最新鋭の獣医療機器が充実していることです。広々とした大動物専用の手術室も誇れる施設です。

動物が来院した場合、検査、診断、治療、手術などが1つの施設で実施できるように大動物実習室、手術室が配置されてます。その隣の施設が病理解剖室(大動物・小動物)、解剖実習室であり、人も動物も大きく移動することなく一連の作業がスムーズに実施できます。

設備についてもう少し紹介します。

大型動物を固定し、さまざまな角度からの手術を可能にする油圧式手術台や手術室や実習室への搬入をスムーズにする電動式天井クレーン、手術の様子を見るための55インチ大モニターなど、実際の臨床現場では使用が難しい高度な最新の設備を完備しています(写真2「Kazama et al.,JVMS,85(12)1281-1285,2023より」)。これらの設備を使用し、地域の畜産農家の牛や馬の治療を臨床系教員と体験できます。

それ以外に最新の産業動物専用の大型CT装置(写真3)や、軟性鏡、硬性鏡といった各種内視鏡、超音波画像診断装置などが備わっています。

またその内外ともに清潔に保たれた環境となっています。

Q16.産業動物臨床の現場の実務を積まれた教員による臨床教育・実習は、学生さんにとってより具体的なことが学べるのではないかと思います。そのような産業動物臨床の現場を経験された教員は麻布大学に何人いるのでしょうか?

6名です。

3番目は、臨床診断学研究室の根尾櫻子講師です。

Q17.臨床診断学研究室とはどのような研究室ですか?

臨床診断学は、画像診断検査の裏付けを臨床病理検査や病理検査で行う新しい学問分野です。小動物の臨床病理と病理、産業動物のX線など、診断に特化した研究室です。私は小動物の臨床病理(血液、骨髄、細胞診断、血液化学データに関して)、再生医療の研究を行っています。

Q18.根尾先生は米国獣医病理学臨床病理専門医の資格をお持ちですが、資格を取られた経緯を教えてください。

当時、臨床病理という学問については日本ではまだ新しい学問で、さらに深く勉強したいため米国で学びたいと思いました。

まず当時の教授であった土屋 亮先生を通じてミシガン州立大学のMichel Scott先生を紹介していただき、いろいろ調べた結果、最終的には麻布大学の若尾義人先生や当時の政岡俊夫学長に背中を押していただき、麻布大学と提携関係のあるUniversity of Pennsylvania(Veterinary Clinical Pathology)のResidency programで勉強を開始することができました。

プログラムは2005年8月に開始し、2008年9月に専門医試験を受験した後、帰国しました。試験に合格し、米国獣医病理学臨床病理専門医〔Diplomate ACVP(Clinical Pathologist)〕になりました。

米国では各分野に専門医がおり、各分野での診断は専門医が判断を下し、担当する獣医師がそれらの診断を総合的に判断して治療を行うというシステムが構築されています。各分野の診断をその道のエキスパートが実施することで、最良の獣医療が提供できるのではないかと思いました。

Q19.米国に海外留学した時に一番苦労された点は何ですか?

やはり語学の壁が一番大きかったです。また、米国で勉強しようと思っている臨床病理の学問が当時はまだ日本では学べない分野であったため、専門用語はもちろんのこと、考え方から何から初めての経験でしたので、大変苦労しました。

Q20.米国で獣医学教育を受けられた中で、日本の獣医学教育と異なると感じられたことはありますか?

米国の獣医学生たちは、自分の意見や質問があれば、皆の前でしっかりと発言することが異なる点だと思います。

日本のことわざの「沈黙は金」は日本だけで通じるもので、何も言わない、何も発言しないことは「何も考えていない」と相手に受け取られる可能性があります。

Q21.米国獣医病理学臨床病理専門医の合格率はどのくらいですか?

3〜4割くらいです。

Q22.専門医の資格を得てそのまま米国にとどまり、米国の獣医師ライセンスを取得しようとは考えませんでしたか?

迷いはありましたが、留学当初から、米国で学んだ臨床病理の知識を広めて、日本の臨床病理教育を構築したいと思っていたため、帰国の決断を下しました。

Q23.その思いは、日本に帰国後達成できたと思われますか?

米国の学部教育と同じレベルの教育を目指しています。少なからず、麻布大学の獣医学科の学生に講義や実習を通じて伝わっていることを願っています。

Q24.再生医療の研究を実施されているとのことですが、具体的な研究内容を教えてください。

動物実験の削減に貢献する人工肝細胞の作成の研究を実施しています。微量の肝細胞から長期培養可能な犬の人工肝臓を作出することを目指しています。

Q25.犬の人工肝臓以外、例えば高齢になるとCKDになる猫の人工腎臓の作出の可能性はいかがでしょうか。

視野には入れていますが、動物の種差は大きな壁だと思います。

Q26.今後、どのようなことにチャレンジしたいと考えていますか?

2024年8月末より、オランダのユトレヒト大学で1年間再生医療の研究をするため留学をしてきます。

2人の卒業生からのメッセージを紹介します。

1人目は、「絵画のような水族館」と言われている香川県にある四国水族館(写真4、5)に勤務されている獣医師の加来雅人先生(写真6)からメッセージをいただきました。

【現在の仕事や活動についてのご紹介】

私は現在、香川県にあります「四国水族館」に勤務しています。飼育展示部に所属し、四国水族館で飼育しているマダライルカやケープペンギンなどの動物の健康管理に携わっています。動物の健康管理の中でも特に疾病予防や体調不良時の早期発見と治療のために、血液検査や糞便検査などの定期検査に重きを置いています。館内でできない検査は、外部検査機関や大学、近隣の動物病院と協力して、動物のより正確な状態の把握に努めています。

【学生時代の過ごし方と麻布大学で学んで役立ったこと】

大学1~2年次では解剖学第一研究室に所属し、大学3年次から微生物学第一研究室に所属していました。解剖学第一研究室では、解剖学や組織学の実習を先生のサポートとして研究室生が導く授業であったため、同学年の学生に動物の健康な状態での構造の説明ができるように知識を深めました。

微生物学第一研究室では、主に細菌や真菌の取り扱いについて学びました。水族館で飼育しているイルカやペンギンなどは細菌や真菌の感染症に罹ることが多いですが、水族館に勤務後に細菌や真菌の取り扱いについて学ぶ機会はほとんどなく、学生時代に学んだ内容を元に館内での細菌検査を行っています。

【先生の今後の目標】

水族館で飼育している動物は知見が少ない種も多く、現在の四国水族館での動物の飼育状況が万全とはまだまだ言い難いと思います。四国水族館内でのこれまでの飼育で得られた知見だけではなく、他の施設での動物の飼育状況やそこから得られた知見、飼育動物の野生での状態などを学ぶことで、動物の理解を深め、現在よりも動物に適した環境で動物が飼育できるように日々目指していきたいです。

【後輩へのメッセージ】

水族館で飼育している動物種ごとの飼育頭数は多くはなく、動物が体調を崩すことも多くはないです。あまり症例が多くはない中で、動物が体調不良となった際には丁寧に原因を追究して治療をすることを心掛けています。動物の治療以外でも、健康な状態での情報があまりない種もあり、新しい発見の多い分野でもあります。治療や動物管理から得られた知見を同様の動物種を管理している人たちと共有し、業界全体の動物管理水準の向上に貢献したいと考えています。

水族館動物に興味のある方、知見の少ない動物の管理に携わりたい方、得られた知見を学会で発表されたい方、ぜひ水族館業界に入っていただき、この業界を盛り上げていきましょう。

2人目は、大学卒業後単身ドイツに渡り、馬の臨床獣医師として活動されている佐藤俊介先生(写真7)からメッセージをいただきました。

【現在の仕事や活動についてのご紹介】

私は現在、ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州のデルブリュックという街の馬のクリニック(写真8)で馬の臨床獣医師として働いています。私が勤めているクリニックには、趣味で飼っているポニーから現役競走馬、競技馬、馬車を牽く重種馬やペットのロバ、動物園の馬など、多種多様な馬たちが日々診療に訪れます。

業務内容は疝痛や難産、骨折や外傷などの救急医療から、外科手術、跛行診断や骨折の整復術などの整形外科診療、胃潰瘍やエクワインメタボリックシンドローム(EMS)、クッシング病などの内科診療、歯科診療、眼科診療、繁殖診療、蹄病や蹄の手術、鍼やお灸などの伝統的中医療、カイロプラクティックやオステオパシーなどの理学療法、ワクチン接種や日々の整歯などの予防医療、厩舎に出向いての往診業務、国際試合や国内の試合の救護獣医やオフィシャルベテリナリアンなどの競技会業務など、多岐にわたります。

その傍ら、YouTubeなどのSNSを通じて馬の健康情報を発信したり、日本への往診、馬の獣医療を楽しく学べるイベントを開催したりして、馬の獣医療に対する啓蒙活動も行っています。

【学生時代について】

学生時代は産業動物内科学研究室に所属し、大動物臨床を学びました。授業が始まる前の朝や空き時間には近くの乗馬クラブで馬房掃除のアルバイト、長期休みには関東圏のさまざまな乗馬クラブでアルバイトをし、週末には府中や中山の競馬場で競走馬も積極的に見ていました。

馬のオープンスキルラボや日本馬科学会、日高の高度医療センターや社台ホースクリニック、関東の馬の往診獣医師、ドイツの馬クリニック、スイスのベルン大学の馬のクリニックなどで積極的に実習を行い、できるだけ多くのことを学びました。

【麻布大学で学んで役に立ったこと】

麻布大学では、私の在籍時に米国で15年間馬の獣医療に従事し帰国された先輩がいらっしゃいました。また、大和高原動物診療所の天谷友彦先生や装蹄師会の青木 修先生などの偉大な先輩方にお会いする機会もあり、このような素晴らしい先輩方がいらっしゃる麻布大学を選んで本当によかったと思います。

【先生の今後の目標】

私の小さい頃からの夢はドイツで獣医師(写真9)になることや国際馬術連盟の認定獣医師になることでしたが、多くの素晴らしい方々や両親の支えもあって叶えることができました。私が獣医師を志したきっかけは、5歳の頃より馬術競技をしており、お世話になった馬や馬術界の方々への恩返しがしたいと思ったからです。そのため、日本のお世話になった方々や馬たちが健康に幸せに生きるお手伝いをすることが目標です。

それと同時に、日本は馬術や馬の医療において後進国と言われることがあります。このイメージを覆すため、日本の馬臨床獣医師として世界トップレベルとされる欧米の獣医師たちと競い合える獣医師になりたいです。また、いつの日かオリンピックや世界選手権、競馬では凱旋門賞やワールドカップなどで日本代表選手と馬たちをサポートできる獣医師になるのが目標です。

【後輩へのメッセージ】

馬の獣医師を目指している方はあまり多くないかもしれませんが、私は個人的に、世界中のすべての職業の中で獣医師は最高の仕事だと思っています。大変なことやうまくいかないことがあるかもしれませんが、動物や人のために一生懸命仕事ができる獣医師という職業は最高の職業です。誇りを持ってください。そして、挑戦することや新しいことをやろうと悩んでいる方がいれば、ぜひ挑戦してください!動物たちと人々は必ずあなたの気持ちに応えてくれるはずです。すべての獣医学生を応援しています。頑張ってください‼

さらに今回、ドイツの佐藤俊介先生の診療所に自ら志願され、2024年8月に2週間の馬臨床研修を経験された獣医学部6年生の進藤千聖さん(写真10)にお話をうかがいました。

Q1.佐藤俊介先生のところで研修をしようと思われた理由は何ですか?そこがドイツであったということはその理由に含まれますか?

私は佐藤俊介先生がお勤めになるPferdepraxis Delbrückにて約2週間の実習を行いました。

ドイツでの実習を希望するようになったきっかけは、2023年2月に佐藤先生の来日診療に実習生として参加したことです。Pferdepraxis Delbrückの院長であるDr.Mathea氏と佐藤先生が行うドイツの馬医療を間近で拝見し、跛行診断・内科疾患・歯科治療・オステオパシー・針治療等の幅広くかつ丁寧な診療に完全に魅了されました。かなり忙しくハードな実習ではありましたが、ずっとこれをしていたい、私もこうなりたい、というこれまで感じたことのない高揚感を味わった貴重な体験でした。

その後、ドイツで実習したいならば是非、と佐藤先生よりお声かけいただき、同年8月に初めてドイツのクリニックを訪れました。そこでも刺激的で充実した実習の日々を送り、ますますドイツで働きたいという想いが大きくなって真剣に進路として考えるようになりました。帰国後はドイツ語の勉強を始め、馬関連のセミナーや実習に参加して知識と技術の習得に励みました。そして今回、満を持して就活目的で再びドイツに行きました。

何故ドイツなのか、理由は3つあります。

1つ目はドイツが馬大国であることです。馬術の強豪ゆえにスポーツホースがたくさんいるのはもちろんですが、その他にも、一般家庭で普通に馬をペットとして飼っていたり、趣味で繁殖していたり、あるいは競馬場に行けば競走馬がいたりと、ドイツではさまざまな環境で人と馬が深い関わりをもって暮らしています。私は幼い頃から馬と触れ合ってきたこともあり、馬臨床医になるからには小さい馬から大きい馬まで、ペットからアスリートホースまで、広い範囲で診療できるようになりたいと考えています。そのため、馬文化が強く根付いているドイツで学びたいと考えました。

2つ目は佐藤先生がいらっしゃるからです。コネクションと言うと少し聞こえが悪いかもしれませんが、とても重要なことです。実際、非ネイティブの獣医学生がヨーロッパのクリニックで実習したり就活したりすることは簡単ではありません。申し込みのメールを送っても、返事が来なかったり断られたりすることはよくあります。そこで、何かあった時に手助けしてくれる日本人獣医師の知り合いがいるということを予め伝えておくと、受け入れてもらいやすくなります。

実は今回、他のクリニックでも実習をしたのですが、ドイツに知り合いがいるのであればということでお引き受けいただきました。

3つ目はドイツに住んでみたいと思ったからです。きっかけは佐藤先生の来日診療に参加した翌月に、10日間ドイツ旅行をしたことです。ちょうど大学の春休みで時間があり、ふとドイツはどのような国なのだろうと気になって意を決して一人旅を計画しました。

もちろん当時はドイツ語も全く話せず海外一人旅も初めてでしたが、抱えていた不安とは裏腹に、綺麗な街並みや美味しいビールを堪能したり、ドイツ人の友達ができたりと楽しいことばかりで、ドイツいいな、住みたいなと思うようになりました。

Q2.2週間の研修で学んだこと、参考になったことは何ですか?

今回の実習ではここに書ききれないほど非常に多くのことを学びました。獣医学的知識はもちろんですが、特に技術面で大きく成長したと思います。

保定などの診療補助やオペの手伝いをさせていただく中で、力や身長で不足している部分をカバーする術を身につけることができました。また、実際の症例を見ながら、所見・鑑別診断・必要な検査・治療方針等について先生方と話す機会が多くあり、アウトプットの能力やコミュニケーションスキルも磨かれたと実感しています。

Q3.今回の研修を今後の自分の進路にどう役立てていきたいかあるいは抱負などを教えてください。

1年前の実習と比べ、今回はドイツ語を少し理解できる状態で臨みました。そのため、オーナーさんへのインフォームの仕方や、装蹄師さんとの打ち合わせなど、獣医師として働くために必要なドイツ語やコミュニケーションの取り方も学ぶことができました。

卒業後はドイツでの就職を予定していますので、今回の実習の経験を糧に、少しでも早く活躍できるよう励みたいと考えています。

編集後記

今回は3名の教員にその研究室などのお話をうかがいました。

高木先生によるVR教材を採用した獣医学教育は、国内でまだ例の少ない先進的な取組みであり、「臨場感溢れるVR実習」の実施はとても素晴らしいことです。

北海道での産業動物臨床の現場から、「根拠をもって治療したい」と転任し教員となった風間先生が、最新機器を駆使して子牛の外腸骨動脈血栓塞栓症を診断し論文としてまとめられたことは、まさしく根拠をもって治療したいとの思いが実った成果ではないかと思います。

日本では新しい学問であった臨床病理を米国で学び、専門医として日本に広めるために帰国された根尾櫻子先生のお話には、私はとても感動を覚えました。再生医療の研究のため、1年間のユトレヒト大学の留学中ですが、最新の研究情報を日本に持ち帰り更なる研究の発展に貢献していただくことを期待しています。

2人の先輩からのメッセージも取り上げました。

1人目は、ELLEの「建築やデザインを楽しめる美しい水族館」で第1位に輝いた四国水族館に勤務されている加来雅人先生です。今後先生のチャレンジしたい目標として、治療や動物管理から得られた知見を同様の動物種を管理している人たちと共有し、業界全体の動物管理水準の向上に貢献したいとの考えは大変共感できることです。

2人目は、大学卒業後単身ドイツに渡られて、ドイツの獣医師免許を取得された上、乗馬大国のドイツで馬の臨床医として活躍されている佐藤俊介先生です。ドイツでの活躍が認められ、日本のテレビ局からも取材を受けられ2024年11月10日に読売テレビの「グッと!地球便」で紹介されました。

また、佐藤俊介の姿に憧れて、佐藤先生の勤務されているドイツの馬の診療所で夏季研修をされた進藤千聖さんの姿も素晴らしいものです。進藤さんは獣医師国家試験受験後、ドイツで馬の臨床医を目指す予定とのこと。今後の活躍を期待しています。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「JAVSコラボレーション-獣医師による獣医大学訪問」