HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

JVM NEWSとしてJAVS(日本獣医学生協会)とのコラボレーションにより獣医大学を紹介しています。

第13回目は、第11回目、第12回目に続く鹿児島大学の後編となります。2人の卒業生からのメッセージを紹介いたします。

(取材日:2025年2月5日)。

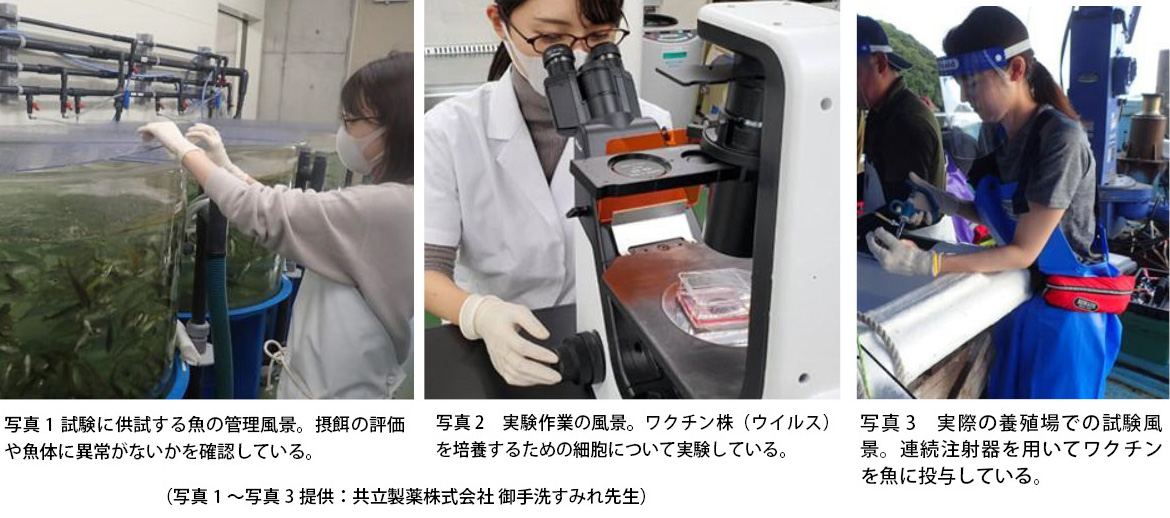

最初のメッセージは、共立製薬株式会社ワクチン事業本部 ワクチン開発部 水産ワクチン課に勤務されている獣医師の御手洗すみれ先生(写真1、写真2、写真3)からいただきました。

御手洗先生はJVM NEWS「国内外の各分野で活躍されている獣医師(11)~共立製薬株式会社 御手洗すみれ先生」にもご登場いただいております。

【現在の仕事について】

水産用医薬品の研究開発に携わっています。具体的な業務内容には、開発製剤の基礎研究や実製造法の検討に加え、販売後使用成績調査や臨床試験など、実際の養殖場に足を運んで試験を実施することもあります。このように、当社の開発部では、製剤が生まれてから形になる一連の工程に携わることができるので、動物用医薬品の開発に係る幅広い知識やスキルを身に付けることができていると実感しています。また、当課では、当社の営業担当を通じて顧客から依頼される魚病診断業務も実施しています。本業務は、魚病の動向把握や流行株の調査に役立つだけでなく、現場の魚病対策への貢献としても重要であり、やりがいを感じながら働くことができています。

【共立製薬株式会社に入社した理由】

就職活動を通して、サービスや製品を提供する仕事に就けば、より多くの業界や人に貢献できるのではないかと考えるようになりました。そのため、就職先として、製薬会社やフードメーカー、検査機器・製品を提供する会社などに興味を持っていました。その中でも、共立製薬の開発部門では、開発から承認申請、製造移管、販売後の再審査申請までの一連の工程に関わることができるため、ものづくりに関する幅広い経験が積めるのではないかと考え入社を希望しました。

【水産ワクチン課の配属を希望した理由】

水産ワクチン課への配属については、特に希望したというわけではなく、偶然配属されたというのが実際のところです。最初は驚きましたが、「養殖業を守る」というやりがいがあるだけでなく、魚類は哺乳動物とは病原体も医薬品の仕様も異なっているため、予想外の興味深い出来事に出会えたりしますので、今では配属されたことに感謝しています。

【学生時代・鹿児島大学で学んで役立ったこと】

鹿児島大学は臨床実習にあてる時間が多く、実際の臨床現場に出る機会が多くありました。学べる機会が多いと実感しつつも、緊張する場面や人前に出る場面がある臨床実習自体には若干の苦手意識を持っていた学生でした。それでも何とか卒業できたのは、厳しくも温かい指導をしてくださった先生方や農家さん、一緒に実習を乗り越えた友人のお陰だと感じています。また、この経験は、現在の業務の中で、実際の養殖場の方とコミュニケーションを取りながら協力して試験を実施していく際にとても役立っています。

【今後の目標】

まずは、新規水産用医薬品の開発・上市が目標です。加えて、現場の魚病対策に貢献するために、水産分野に従事する獣医師として、病理組織学的検査を含む魚病の診断スキルの向上・社内における魚病検査体制の強化にチャレンジしたいと思っています。

【後輩へのメッセージ】

水産獣医師の方々の多くは大手の養殖会社等に所属し、適正管理や検査・処方などを業務としていますが、まだ馴染みのない業界だと思います。実際、現状の就職先としては一般的な臨床獣医師や公務員獣医師などと比較すると非常に限定的です。しかし、国としては、魚病被害の軽減のために、薬や診断・治療法に関する専門性を持った獣医師を導入し・育成するような対策に取り組んでおり〔魚病診断に協力する獣医師の登録(リスト獣医師)、リスト獣医師への魚病診断研修の実施など〕、今後、水産獣医師のニーズの高まりとともに、雇用や教育の機会も徐々にですが整備されていくと、個人的には予想しています。今後の水産業界の発展のためには、衛生管理や疾病の予防・診断体制の整備など、様々な側面からのアプローチが重要であり、その分野での獣医師の協力が期待されていると考えます。もし、少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。

最後になりましたが、勉学や、友人との楽しい時間、今の自分にとって少し苦手だなと感じるような時間ですら大切に、皆さんの学生生活が充実したものになることを願っています。

2つ目のメッセージは、EAEVE認証取得校としてのステータスを活用して英国の獣医師免許証を取得された木下晃輔先生からです。

【現在の仕事や活動について】

現在、アメリカのインディアナ州にあるPurdue大学の獣医学部附属動物病院にて画像診断科レジデントとして画像診断科で勤務しています。レジデントとは、北米で認定される専門医になるために必要なトレーニングを受ける獣医師のことです。レジデントとして現在、臨床・研究・教育の3本柱を主体に、日々大好きな獣医画像診断学に浸りながら活動しています。

【学生時代について】

学生時代から海外で獣医師をしたい、とぼんやりと考えていたため、勉学には力を入れていたと思います。というのも、北米のレジデンシープログラムにアプライする際、僕らような外国人は各々卒業した獣医大学の成績を提出する必要があるからです(レジデンシーにアプライする現地の獣医学生のほとんどはほぼ満点の成績を取得してきます)。しかしそんな中でも、鹿児島という魅力的な土地を同級生・先輩・後輩と満喫することができました。今でも同級生とよく行った油そば屋さん「兎」やお好み焼き屋さん「のんちゃん」が忘れられません(笑)。また、僕の祖父母が南大隅町に住んでいたため、時々顔を見せに大隅半島の南の方まで行っていました(大隅半島は鹿児島市のある薩摩半島からフェリーで渡る必要があります)。行く度に祖父母が喜んでくれていたので、鹿児島へ行き本当に良かったと思っています。

僕の所属研究室は(厳密には研究室制度ではありませんでしたが)画像診断学研究室で、卒論研究は現在東京大学大学院農学生命科学研究科獣医臨床病理学研究室教授の桃井康行先生に見てもらっていました。僕が6年生の夏のタイミングで、桃井先生が東京大学の教授職に就任され、鹿児島大学を発たれました。その際はおめでたい気持ちの反面、僕がほぼ単身で卒業研究の実験を完結させられるのか不安に感じていたのを覚えています。しかしそれまでに厳しく親身に様々なことを教えて下さった桃井先生には感謝の気持ちが尽きません。桃井先生のアカデミアのプロとしての背中を今でも時々思い出して、自分のモチベーションを上げることがあります。他にも、僕らの研究室は小動物内科学研究室と部屋を共有し、研究室活動もほぼ全て共同で行っていたので、小動物内科学研究室教授の遠藤泰之先生、准教授の高橋雅先生にも大変お世話になり、海外留学の相談にも乗ってもらったりしていました。約2年間の研究室生活を共に過ごした同級生、先輩、後輩とは本当にかけがえのない思い出を作れたと思います。

【鹿児島大学で学んで役立ったこと】

僕ら前後の学年は、恐らく最もEAEVE認証のためのカリキュラム変更の影響を受けた世代だと思います。その中で、今までの先輩たちが通ってきた道を辿る、ということだけでは不十分なことや新たにトライすることがたくさんありました。それらを同級生と励まし合って乗り越えられたのは、今となっては本当に良い思い出です。また、EAEVEカリキュラムに変わってから、自分が志望する方向に関わらず、小動物・大動物・公衆衛生のポリクリを計1年間達成する必要があるため、その中で興味がないと思っていた分野の面白さを知ったり、自分の好きな分野は逆に少し拘って勉強することができたのは非常に有意義でした。

【木下先生の今後の目標】

現在所属している画像診断科レジデントを修了するのが2027年の予定です。修了後専門医試験に合格した後は、家族と相談してですが北米や欧州で画像診断専門獣医師として、様々な動物の画像症例の読影・研究、あるいは獣医師・獣医学生教育に携わりたいと考えています。また、日本に帰国するタイミングになってからは、可能ならばお世話になった鹿児島大学や他のアカデミアの先生たちと協力して、日本の獣医学生さんや獣医師の先生たちにも画像診断の奥深さや面白さを一緒に追求していくような活動もしたいと考えています。

【後輩へのメッセージ】

獣医師という仕事は、その裁量の広さから、いろいろな分野において社会で役立てる可能性のある本当に素敵な仕事です。その中で自分の好きなこと/一見難しいことを実現するためのコツは、「人よりも試行錯誤し、行動する」ことだと僕は思います。僕自身も獣医学生時分は英語も獣医学の知識も全く身についていませんでした。ただ、それでも実現したいという気持ちを絶えず持って、毎日歩を進めて今なんとかアメリカで獣医師として働くという夢の一つを叶えることができています。

僕の好きな言葉に“Baby step turns into giant strides”(某漫画より)という言葉があります。所謂「塵も積もれば山となる」という言葉ですが、今回この文章を読んだ後輩の学生さんの中の一人にでも何か継続してみようというきっかけになれば本当に嬉しいです。将来、社会で活躍されている皆さまとお会いできる機会を楽しみにしております!

編集後記

メッセージを2人の先輩先生からいただきました。

1人目は、共立製薬株式会社で水産用ワクチンの開発を手掛けられている御手洗すみれ先生です。共立製薬株式会社の開発部では、製剤が生まれてから形になる一連の工程に携わることができるため、動物用医薬品の開発に係る幅広い知識やスキルを身に付けることができることは素晴らしいことだと思いました。また、御手洗先生が所属されている水産用ワクチン課では、営業担当を通じて顧客から依頼される魚病診断業務も実施されており、現場ニーズを把握する上でとても重要な課ではないかと思います。

2人目は、EAEVE認証取得校としてのステータスを活用して英国の獣医師免許証を取得された木下晃輔先生です。木下先生は、現在、米国のインディアナ州にあるPurdue大学の獣医学部附属動物病院にて画像診断科レジデントとして画像診断科で勤務されています。レジデントとは、北米で認定される専門医になるために必要なトレーニングを受ける獣医師のことです。木下先生の今後米国でのご活躍を祈念しております。

鹿児島大学では、いろいろな先生方や大学を卒業された先輩方にインタビューをいたしましたが、共通して言えるのは、今まで経験したことのない新たな分野に果敢に挑戦され成果をあげていることです。

まさに幕末、海外渡航が禁じられている中、薩摩藩が前藩主の島津斉彬の遺志を継いでイギリスへ派遣した留学生並びに外交使節団の若者たちの姿とダブりました。この中には大阪商工会議所を創設して、初代会頭となった五代友厚氏も含まれており、鹿児島中央駅近くにモニュメントがありました(写真3)。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「JAVSコラボレーション-獣医師による獣医大学訪問」