HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

JVM NEWSとしてJAVS(日本獣医学生協会)とのコラボレーションにより獣医大学を紹介しています。

第1回目と第2回目で北ブロックの酪農学園大学、第3回目で東ブロックの日本獣医生命科学大学、第4回目と第5回目で「全国唯一の国立獣医畜産系単科大学」で北ブロックの帯広畜産大学、第6回目で西ブロックの鳥取大学、第7回目と第8回目で北ブロックの北里大学、第9回目と第10回目で東ブロックの麻布大学のインタビュー記事を掲載しました。

第11回目は南ブロックの鹿児島大学(写真1)の前編で、JAVS5年生の川崎陽懸さんにお話をうかがいました(写真2)。

(取材日:2025年2月5日)。

Q1.鹿児島大学のアピールポイントは何でしょうか?

思い浮かんだ4つのアピールポイントをあげます。

- ①共同獣医学部がある郡元キャンパスは、比較的市の中心部の市電や市営バスなどの交通機関で容易にアクセスできる便利な場所にあります。また徒歩だと新幹線の鹿児島中央駅から20分の距離です。

- ②獣医学科5年生のポリクリ(臨床実習)が充実しています。牛、馬などは共同獣医学部附属動物病院の大隅産業動物診療研修センターで実施します。病理(小動物の腫瘍などの病性鑑定)、シェルター、夜間動物病院、外科、内科を1週間交代で1年間行います。他に家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、NOSAI(農業共済組合)、水産養殖、養鶏、養豚、水族館や動物園にも数日間実習に行くことがあります。このような実習を行うことにより、ほぼすべての獣医師の仕事を経験した上で就職先を選ぶことができるのは、アピールポイントだと思います。

- ③欧州獣医学教育機関協会(EAEVE)による国際的な教育認証を2019年6月に取得しました。これはアジア地域において初となる完全認証を受けています。本学の共同獣医学部を卒業すると、英国の獣医師資格認定試験が免除されます。

- ④伴侶動物の診療を行う小動物臨床センター附属動物病院は、2018年2月に、「猫にとってやさしい病院」の国際的な認証基準である「キャット・フレンドリー・クリニック(CFC)ゴールド」の認定を取得しました。「キャット・フレンドリー・クリニック」とは、国際的な猫のチャリティ団体International Cat Careの獣医学部門International Society of Felineが、やさしく思いやりのある方法で猫を扱い、猫の病気の診断・治療に必要な基準を満たした動物病院を認定するものです。CFCの認定には、基本基準を満たしたブロンズ基準、猫専用待合室を備えるなどの条件を加えたシルバー基準、さらに高度基準を満たしたゴールド基準の3種類があり、当院が認定を受けた「ゴールド」の基準は、猫にやさしい待合室や猫専用の手術室・入院室があること、また入院する猫に対して大きくてやさしいケージを備えていること等が条件となっています。

キャット・フレンドリー・クリニックの認証取得の経緯や詳細、共同獣医学部附属動物病院について、同院 院長の藤木 誠先生にご回答いただきました(Q2~Q7)。

Q2.なぜキャットフレンドリークリニックの認証取得を目指されたのか教えてください。

鹿児島大学獣医学部附属病院がある鹿児島県は、猫との長いユニークな歴史があり、例えば、猫神神社(ねこがみじんじゃ)に猫が祀られていたり、現在でもこの地域では猫の人気がある土地柄で、他の日本の大学動物病院よりも猫の症例が多いことが理由の一つにあります。また、同時期に鹿児島大学共同獣医学部がEAEVE(European Association of Establishments for Veterinary Education:欧州獣医学教育施設協会)の教育認証を目指していたこともCFCを目指すきっかけとなっています。猫の来院頻度の高い鹿児島に立地する動物病院として、猫と飼い主の双方がストレスを軽減できるようなフレンドリーな環境を提供することは重要であり、学生の教育面においても、当院で学ぶすべての学生に、猫は小型犬ではないこと、猫の患者とその飼い主には特別なケアが必要であることを理解してもらう機会となっていることは非常に重要です。このような背景の中で、ごく自然な流れでCFCを目指すこととなりました。

Q3.キャットフレンドリークリニックの認証取得の基準(ブロンズ、シルバー、ゴールドの3段階の認定基準)について教えてください。

基準に関することはたくさんの項目で定められていますので、簡単に説明することはむずかしいですが、以下の16項目において満たすべき条件が指示されています。ゴールドではブロンズ、シルバーより追加された条件を満たす必要があります。

- スタッフ教育および継続教育、院内環境

- 病院内での猫の取り扱い方とそのクライアントへの対応

- クライアントとのコミュニケーション

- 病院施設

- 待合室または受付

- 診察室

- カルテ

- 入院施設

- 入院設備の追加要件

- 手術室および麻酔

- 手術器具

- 歯科器具

- 画像診断

- 臨床検査施設

- 医薬品

- 安全衛生および法的要求事項の遵守

Q4.ゴールド認証を取得するにあたり対応されたことは何でしょうか?具体的に教えてください。

前述のEAEVEの教育認証取得に際し、動物病院の新築が必要となり、これに合わせて猫専用の待合室、診察室、入院室を整備し、診療の動線を分けることができたことは非常にタイムリーでした。それに追加してハード面で新たに対応したことはさほどありませんでしたが、CATvocate認定の動物看護師(猫専任の動物看護師)を養成し、配置したことが認証前と異なる点です。

Q5.ゴールド認証取得にあたりご苦労された点は何でしょうか?

動物病院の新築に合わせて準備を進めることができたために、施設の面ではスムーズに準備ができたと感じていますが、認定の看護師を養成するにあたっては新しい試みであったので、この点については認証取得のために対応したことになります。

Q6.ゴールド認証取得後の反響を教えてください。

面会時にご家族を猫入院室に案内すると、整った入院環境に驚かれる方が非常に多いです。広いケージに大きなベッドとトイレ、爪とぎや隠れ家なども入れています(写真3)。食欲のない時には数種類の食事を入れているため、ご家族は安心されているようです。実習に訪れた動物看護師専門学校の学生さんや見学に来られた動物病院の先生やスタッフ方からもお褒めの声をいただくことが多く、学会で当院のCFC取り組みを発表した際も他病院のスタッフから興味を持っていただき、たくさん意見交換をする機会を得たと聞いています。

Q7.鹿児島大学附属動物病院の今後の課題は何かございますか?

CFCに関するハード面では満足度が高いと思っておりますが、ソフト面でもっと猫に優しい環境作りができるとスタッフ一同で考えています。院内の静かさや処置によるストレス軽減など、なるべく猫にストレスがかからないようにする点について、スタッフ全員が意識して取り組めたらいいなと考えています。私たちの接し方で今後の通院や治療に影響を及ぼす可能性もありますので、全員が猫に優しい対応を当たり前にできることを目指したいです。

共同獣医学部では、現在取得しているEAEVE認証の更新を次年度に迎えます。それに対して前回の認証時よりも充実した内容を整備することが近いところでの目標となります。そのためには、もう少しスタッフを増やし動物のケアを手厚くすることや診療科の増設を検討しています。また、始まったばかりですが、今年度より本学の臨床心理士の先生を中心にして飼い主さんへのケアについてのプロジェクト活動に参加しています。動物だけでなく飼い主さんや動物を飼っていた方に対してもサポートできる動物病院として社会に貢献できればと思います。

川崎陽懸さんへのインタビューに戻ります。

Q8.鹿児島大学の共同獣医学科の講座を教えてください。

獣医学講座は大きく3つに分かれており、「基礎獣医学講座」、「病態予防獣医学講座」、「臨床獣医学講座」があります。

基礎獣医学講座は、解剖学、生理学、分子病態学、薬理学、実験動物学があります。病態予防獣医学講座は、組織病理学、動物微生物学、寄生虫病学、感染症学、動物衛生学、獣医公衆衛生学があります。臨床獣医学講座は、伴侶動物内科学、画像診断学、臨床病理学、外科学、産業動物内科学、産業動物獣医学、獣医繁殖学があります。

Q9.川崎さんが現在獣医大学で取り組まれている主な研究テーマは何でしょうか?

コアラの動物種差について研究しています。5年生から研究室配属のためあまり進んでいませんが、先輩は馬の前肢の血管走行について研究されていました。

Q10.卒業後の主な就職先はどこでしょうか?具体的に教えてください。

令和5年度卒業生の進路状況は、伴侶動物臨床獣医師、公務員獣医師、産業動物臨床獣医師、民間企業、大学院進学等です。

過去5年間の主な就職先ですが、以下になります。

- ①公務員獣医師:農林水産省、厚生労働省、県庁(北海道、東京、愛知、兵庫、岡山、香川、高知、福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄など)

- ②産業動物臨床獣医師:農業共済組合(北海道、山梨県、広島県、香川県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県など)

- ③伴侶動物臨床獣医師:民間動物病院(東京、茨城、埼玉、千葉、神奈川、愛知、奈良、兵庫、大阪、広島、福岡、熊本、鹿児島、沖縄、海外など)。

- ④民間企業他:千住製薬株式会社、シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社、共立製薬株式会社、公益財団法人東京動物園協会、小野薬品工業株式会社、日本中央競馬会、株式会社大塚製薬工場、Meiji Seikaファルマ株式会社、株式会社ジャパンファーム、株式会社エルムホースクリニック、ありた株式会社、株式会社日本チャンキー

Q11.提携関係にある海外の大学の国と名前を教えてください。

大学間学術交流協定校は以下の大学などがあります。

- アメリカ合衆国 ジョージア大学

- スペイン バレンシア工芸大学

- 台湾 国立中興大学

- バングラデシュ人民共和国 バングラデシュ農業大学、

- フランス共和国 フランス獣医学農学高等教育学校

- インドネシア共和国 スリウィジャヤ大学、アイルランガ大学

- 大韓民国 忠北大学校

- エジプト・アラブ共和国 ベンハ大学

- ミャンマー連邦共和国 獣医科学大学

部局間学術交流協定校は以下の大学などがあります。

- バングラデシュ人民共和国 チョットグラム獣医動物科学大学獣医学部、シェレンバングラ農科大学動物科学および獣医学部

- ドイツ連邦共和国 ベルリン自由大学獣医学部

- ポルトガル共和国 トラス モンテス アルトデュオ大学獣医学部

- フィリピン共和国 カヴィテ州立大学獣医生命科学部

- リトアニア共和国 リトアニア健康科学大学獣医学部

- フランス共和国 アルフォー獣医大学

Q12.鹿児島大学でのJAVSの活動状況を教えてください。

4月に1年生の歓迎イベントとしてお花見、秋にはボウリング大会を行いました。

他大学との交流イベントとして宮崎大学との交流、また春休みには鹿児島遠足(鹿児島水族館や桜島)を開催し他の獣医大学との交流を行いました。

Q13.鹿児島大学共同獣医学部共同獣医学科受験に当たりJAVSの先輩からのワンポイントアドバイスをお願いします。

2次試験を見据えて数学と理科は日常的に勉強していました。3年生では旧帝大を志望しているような友人と模試などで競い合いながら目標を高く持ち入試対策をしていました。

Q14.獣医師国家試験に向けての大学での対応状況を教えてください。

皆で集まって一緒に国家試験の勉強をする時があります。

Q15.動物医療発明研究会の取材記事でどのような分野の獣医師の話を読みたいですか?あれば教えてください。

専門性のある獣医師を希望します。例をあげます。

- 米国腫瘍内科学専門医・米国放射線腫瘍学専門医

- エキゾチックアニマルを診療されている獣医師

- 日本の養殖業に貢献している水産獣医師

- 脳神経外科専門医、眼科専門医、歯科専門医、皮膚専門医

Q16.ご当地の紹介・自慢をお願いします。

鹿児島の暖かい気候、桜島、海は誇りです。そして美味しいものがたくさんあります。

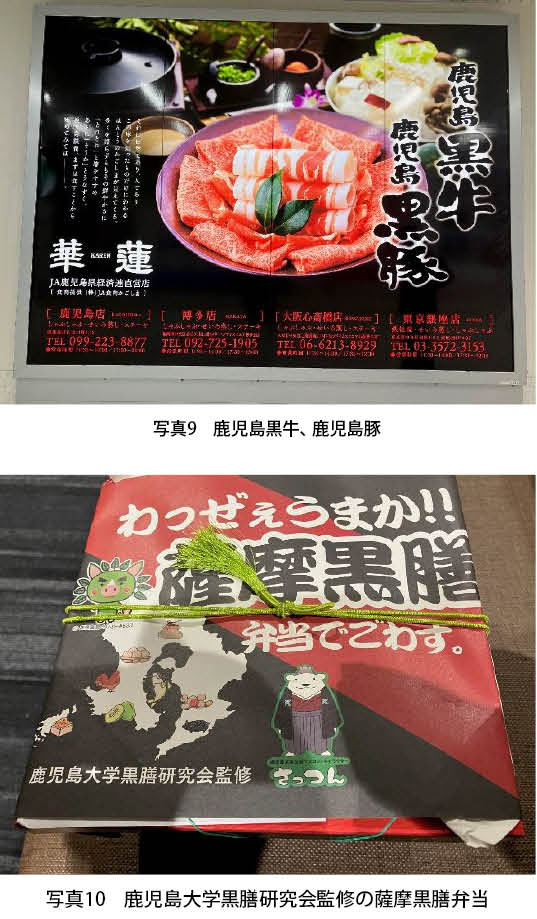

鹿児島黒牛や黒豚が有名です(写真4)。

ブリの養殖生産量は鹿児島県が日本一です。鹿児島県の中でも長島町が最大の生産量を誇り、ブランドブリ「鰤王(ぶりおう)」が有名です。また、養殖カンパチの生産量も鹿児島県が日本一で、全国の約半分を占めています。垂水市漁業協同組合が単一漁協としては全国で最も多くのカンパチを生産しています。

鹿児島大学黒膳研究会監修の薩摩黒膳弁当があります(写真5)。薩摩黒膳弁当は、黒豚や黒米、黒酢など鹿児島の「黒」の食材を使い、カロリーや塩分低め、食物繊維多めで、ポリフェノールを一般的な市販弁当の2倍以上を含む健康志向の弁当です。「全国スーパーマーケット協会主催お弁当・お惣菜大賞2019優秀賞」を受賞しました!

鹿児島大学黒膳研究会は、鹿児島県産食材の機能性を分析・把握することで、鹿児島の食文化と県産食材の付加価値向上をめざす研究者のプロジェクトです。鹿児島大学の医歯学総合研究科、農学部、水産学部、鹿児島女子短期大学の先生方で構成される学術的な研究会です。

編集後記

鹿児島大学のアピールポイントを紹介しましたが、特筆すべき点が3つあります。

1番目は、獣医学科5年生のポリクリ(臨床実習)が充実していることです。牛、馬などの大動物や小動物関連の診療などを交代で1年間行っていることや、他に家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、NOSAI(農業共済組合)、水産養殖、養鶏、養豚、水族館や動物園にも数日間実習に行くことがあることです。上記のような実習を行うことにより、ほぼすべての獣医師の仕事を経験することができ、その上で就職先を選べるのは素晴らしいことだと思います。

2番目は、欧州獣医学教育機関協会(EAEVE)による国際的な教育認証を2019年6月に取得したことです。EAEVEという国際的な認証を取得するために、施設や教育体制を充実させるのはかなり大変なことだったと思います。

3番目は、伴侶動物の診療を行う小動物臨床センター附属動物病院が、2018年2月に、「猫にとってやさしい病院」の国際的な認証基準である「キャット・フレンドリー・クリニック(CFC)ゴールド」の認定を取得したことです。認定を取得した1つの理由としてEAEVEの教育認証を目指していたこともきっかけとなっています。

また、猫の来院頻度の高い鹿児島に立地する動物病院として、猫と飼い主の双方がストレスを軽減できるようなフレンドリーな環境を提供することは重要であると考えたのも理由の1つだということです。猫入院室の特徴も写真3で紹介しています。

さらに学生の教育面においても、同院で学ぶすべての学生に、猫は小型犬ではないこと、猫の患者とその飼い主には特別なケアが必要であることを理解してもらう機会となっていることは非常に重要なことであると思いました。

後編は、鹿児島大学の共同獣医学部共同獣医学科 臨床獣医学講座臨床病理学分野の大和 修教授、獣医学教育改革室 室長の有村卓朗教授のインタビュー内容と2人の国内外で活躍されている先輩からの後輩に向けてのメッセージとなります。ご期待ください。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「JAVSコラボレーション-獣医師による獣医大学訪問」