HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

JVM NEWSにて日本の競馬界を支える獣医師の先生方を紹介しています。

今までは、日本中央競馬会(以下JRA)に勤務されている獣医師、日本の競馬界に貢献した生産者でもある獣医師、帯広のばんえい競馬場の馬を診療されている獣医師、全国的な規模で展開している乗馬クラブの馬を診療している獣医師、地方競馬に勤務されている獣医師、馬の歯を特に治療されている獣医師の記事を掲載してきました。

一方、視点を海外に移し、獣医大学を卒業後単身ドイツに渡り馬の臨床獣医師として活躍されている獣医師やカナダのプリンスエドワードアイランド大学獣医学部で馬の外科のレジデント(専門科研修医)をされている獣医師へのインタビューも実施しており、前回の第12回目は、中近東のカタール国ドーハ 馬の診療所(EVMC)附属病理部長の獣医師の記事を掲載いたしました。

第13回目は、馬の二次診療で有名な有限会社 社台コーポレーション「社台ホースクリニック」に勤務されている副所長で獣医師の鈴木 吏先生(写真1)にお話を伺いました。

(取材日:2025年3月26日)。

Q1.社台ホースクリニックの設立の背景やその後の経過、業務概要を教えてください。

1992年に、当院の初代所長の田上正明(現技術顧問)が中心になって、社台ファーム繋養馬の診療の中心施設として、ノーザンファーム空港内に建てられました。十数年の年月を経て少しずつ改築され、2020年頃には手術室2部屋、麻酔導入覚醒室1部屋、検査室1部屋と施設として大きくはないものの、使い勝手もよく年間700件ほどの手術を行っていました。

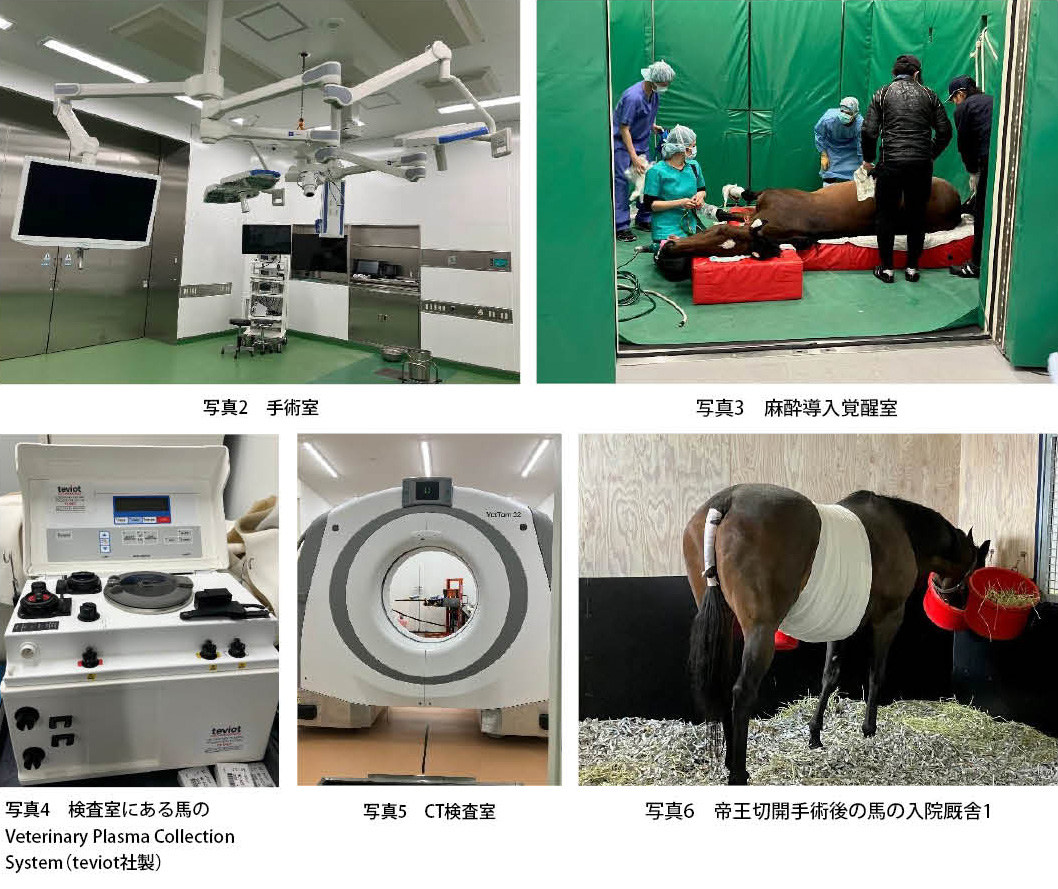

開設当時は繁殖馬繋養頭数が350頭ほどでしたが、現在では1,800頭を超えるようになり、手術件数も増加してきたため2023年5月に現在の新病院に移転しました。新病院の手術室は4部屋(立位手術室1部屋を含む)(写真2)、麻酔導入覚醒室5部屋(写真3)、検査室3部屋(写真4)、CT検査室1部屋(写真5)、入院厩舎1(10馬房)(写真6)、隔離厩舎2(2馬房×2)、手術待機厩舎1(4馬房)です。馬の専門病院として世界でも指折りの規模となりました。

主な業務内容は、全身麻酔下での手術になります。その他、近隣の牧場の往診、入院馬の術後治療、各種検査(歩様検査・CT検査など)です。

Q2.職員数、獣医師の数を教えてください。

獣医師10人(女性3名)、看護師10人(全員女性)、事務員3人、厩舎作業員2人です(2025年7月24日現在)。

Q3.2024年の診療概況を教えてください。

2024年の診療件数はのべ2,525件(往診は含まず)、手術件数939件(他施設での手術含まず)、入院頭数は189頭でした。

Q4.2次診療で多い馬の疾患は何ですか?

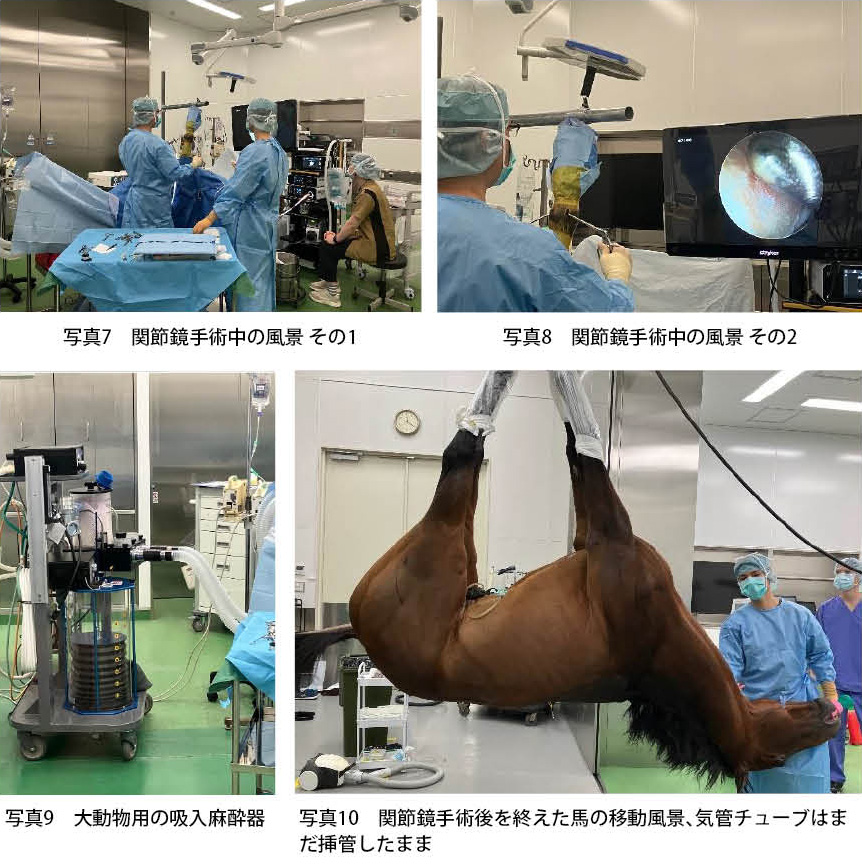

一番多いのは関節内骨折や離断性骨軟骨症(OCD)に対する関節鏡手術(写真7、写真8、写真9、写真10)です。

Q5.手術頭数の内訳を教えてください。

2023年の数字になりますが、関節鏡手術(骨折・OCD)334件、肢軸矯正手術103件、急性腹症に対する開腹手術90件、上部気道手術83件、感染性関節炎57件、大腿骨軟骨下骨嚢胞に対する手術37件、骨折内固定手術16件、腹腔鏡手術11件、難産介助・帝王切開10件、泌尿器系手術4件、その他98件でした。

Q6.難しい手術の具体例を教えてください。また、その理由も教えてください。

技術的に難しい手術は沢山ありますが、技術をもってしても解決が難しい局面はいくつかあります。

喉頭片麻痺に対する喉頭形成術もその一つです。反回神経の機能不全による背側輪状披裂筋の萎縮によって左の披裂軟骨小角突起が吸気時に外転できなくなる疾患です。手術部位へのアプローチの仕方、使用する糸、結果を左右する可能性のある因子が多くあり、そのいずれにおいても世界的なコンセンサスは形成されていません。

なぜなら、個々の馬の喉の軟骨や関節の形体が1頭1頭異なっているために、同じ方法で手術をしても同じ結果が得られないためです。加えて、術後の誤嚥や術創感染など、術後合併症の危険性も考慮すると、術後成績に技術的練度以外の要因が大きく関与する難しい手術と言えます。

一方で、骨折整復術・急性腹症・帝王切開などは、馬の大きさ、体重、気性(特にサラブレッド)などを考慮すると、技術的に高い熟練度が要求される難しい手術です。

Q7.社台ホースクリニックで手術された有名馬を教えてください。

開院以来19,000頭以上の手術が行われてきました。その中には、手術後にG1レースを優勝した馬も25頭以上います。

医療従事者としては、個々の馬に関してコメントするのは適切ではないと思いますが、ダイワメジャーの話はあまりにも有名なので紹介してもよいかもしれません。

皐月賞を勝った後に喉頭片麻痺で競争能力が著しく低下してしまいました。3歳の11月に喉頭形成術を行い、元々の能力が高かったとはいえ手術後に数々の大レースを勝利し、術後だけで8億円以上の賞金を収得し、種牡馬になりました。これほどまでに成功した症例は非常にまれだと思います。

Q8.鈴木先生は社台ホースクリニックにおいて難易度の高い馬の手術を実施されていますが、どこで手術の技術を学ばれたのでしょうか?

特に国内外の他の施設で研修することはなく、初代所長の田上正明先生(現技術顧問)のご指導のもと手術技術の研鑽をしてまいりました。

Q9.診療関連で社台グループとの関係がございますか?

社台グループは社台ファーム、ノーザンファーム、追分ファーム、社台コーポレーションに分けられます。すべての牧場には、担当の獣医師が常在しており、グループ全体では40人を超えます。各々の牧場や全国の施設で、担当の獣医師が一次診療を行い、さらなる精密検査や手術が必要と判断された場合に当院に依頼されます。

個々の連絡はいつでもとれる体制にあるので、緊急時でもすぐに馬の状態について相談できます。

Q10.JRA、NOSAI(日高支所家畜高度医療センター)、獣医大学との連携はございますか?

学会やシンポジウム等で、お互いの診療所の見解を擦り合わすことで、新しい知見や実際の技術的なポイントなど、情報交換することが多くあります。

その他、珍しい手術があれば見学することもあります。2020年3月には、当院と帯広畜産大学は連携協定を結びました。ご存じの通り帯広にはばんえい競馬があります。サラブレッドとは異なった大型馬の治療は、これまで私たちが培ってきた技術を応用できますが、同じではありません。異なる環境で得た経験は、持ち帰ってサラブレッドの治療に大いに役に立てられています。

Q11.海外の馬臨床医が社台ホースクリックを見学された時の感想を教えてください。

移転する前も、多くの海外の著名な先生方がお越しになりました。当時は獣医師の人数も少なく(3~4.5人)、規模は大きくなかったですが、看護師も含め全スタッフがよく考えて動き、少人数で良い仕事をしていることを評価される方が多かったように思います。

病院が新しくなり、施設・設備を見られてみな驚かれます。私が海外に研修に行った際も、当院の写真を見せると「ぜひ一度行ってみたい」とよく言われました。

実際、オーストラリアの3病院を訪問しましたが、施設に関しては一番整っていると思います。看護師の人数も増えました。今では10人を超え、多くの業務をサポートしてもらい、量だけではなく入院馬のケアを含めて質が格段に向上しました。彼らの仕事なしには今の仕事量はこなせません。例えば、当院では消化管手術後に夜中も含めて3時間おきに少量の給餌を行います。そんな病院は世界中で聞いたことがありません。おかげで術後成績も良く、Jealousを感じると言われます。獣医師だけではなく、看護師も含めて‘馬をささえる’という理念が、開院以来脈々と受け継がれているのだと思います。

Q12.社台ホースクリニックは、手術件数が多く、その多くを全身麻酔下にて実施するとお聞きしましたが、馬における全身麻酔による事故や事故率の状況を教えてください。

馬は、獣医師がよく扱う動物種の中で、最も麻酔関連リスクが高い動物と言われています。2002年の世界中の62の診療所を対象とした41,824頭の大規模調査では麻酔関連死亡率は1.9%でした(急患を含む)。

麻酔は、導入期・維持期・覚醒(起立)期に分けられます。吸入麻酔薬の性質の向上などもあり、麻酔維持中のトラブル(心停止や不整脈)は、数十年前から激変しています。ですが、現在においても変わることなく、最も危険なタイミングは覚醒起立のタイミングです。全身麻酔されて横になった馬たちは、麻酔から目覚めて立たなければなりません。その時に、ふらついてしまうと、最悪の場合、骨折、手術した部位が開く、起立できない、などのトラブルが起きてしまいます。

現在は、前述の大規模調査の第4弾「The CEPEF-4」が終了し発表されたばかりですが、当院もこれに参加しました。世界の93施設から54,000件以上の症例の麻酔データが収集され、全身麻酔後7日間の死亡率は1.0%、非開腹手術は0.6%、開腹手術は3.4%でした。

ちなみに、2006年から2015年までの10年間で調査した社台ホースクリニックの麻酔関連死亡率は、0.18%と大規模調査の平均麻酔関連死亡率の1.0%よりかなり低い結果となりました。

社台ホースクリニックでは、リスクの低い通常の症例に対しては、ヘッドアンドテール法に加え、横から人が直接支える方法をとっています。覚醒用の部屋は壁や床が柔らかいマットでおおわれています(写真3)。

骨折整復術や高齢馬、全身状態の悪い馬などのリスクの高い症例に対しては、吊り上げてサポートする方法を行っています。これが、麻酔事故を減らすのに大いに役に立っています。

Q13.鈴木先生が経験された中で印象深い出来事や残念だった出来事を教えてください。

自分の手術した馬が無事に退院したこと、退院後に復帰できたこと、危機的状況から生命を救えたこと、毎日がそのような刺激的かつ印象深いことの繰り返しです。

逆に、自分の技術不足や知識不足で馬を救えなかった時や、正しい判断をできなかった時、非常につらい思い出となります。

大学生のころ、目の前で疝痛の馬が亡くなるのを何度か目にしました。私は宮崎県出身ですが、宮崎には馬の全身麻酔をできる施設がありません。馬の全身麻酔を伴う手術を行うには特別な覚醒室と麻酔器、手術台などが必要です。その重要性と必要性は、経験を積んだ今の私には十分理解できますが当時の私には理解できませんでした。ただ、救命のために外科手術が必要な症例が目の前にいても、内科治療しかできずに外科治療の選択肢がないことが辛かったことを覚えています。その後、いくつかの大学等で手術が可能な施設が建設されたものの、日本全国で似た状況が続いていました。

20年後、ようやく自分で開腹手術ができるようになったころ、知人(馬の獣医師)の馬が京都で疝痛になりました。折しも新型コロナ感染の影響で、オンラインでのやり取りが活発化していましたので、すぐに画像共有しながら腹部超音波検査を行い、手術適応と判断しました。

運の良いことに、その知人の学生時代の知り合いの石川真悟先生(現准教授)が大阪府立大学(現大阪公立大学)に赴任されてきて間もないタイミングでした。すぐに手術室を使う手はずを整えてもらい、翌日に馬と人が大阪公立大学りんくうキャンパスに集まり、開腹手術を行いました。その馬は、術後は無事に快復して乗馬として現在も活躍してくれています。西日本で、馬の疝痛治療に外科手術の選択肢が加わった大きな大きな一歩でした。20年越しの私の夢がかなった出来事でした。

でも、それは私だけの夢ではなかったのです。関西圏の獣医師が、たくさん集まって手伝ってくれました。夜中にもかかわらず、手術が終わった際は全員が達成感と満足感に満たされていました。自分の長年の思いを共感してくれる仲間がいたこと、それを叶えるために協力できたこと、叶えるための長年の努力が報われたこと、1頭の馬が救えたこと。すべてが幸せでした。

その後も、年に数回は疝痛治療のために大阪に行っています。すべての馬を助けられるわけではありませんが、助かった馬もいますし、術後に大活躍してくれた乗馬との出会いもありました。

Q14.鈴木先生の仕事のやりがいと先生が大切にされていることは何ですか?

毎日のように難しい手術や、急患対応を行っています。個人的な技術力の向上、社台ホースクリニックとしての総合力の向上(若手の育成)など、日常の業務においてすべてやりがいを感じています。大切な仲間が、それぞれの得意分野や興味ある分野において能力を伸ばしてくれることが、病院としての総合力を引き上げてくれるので、私ではない獣医師の意見を聞いて新しい考え方を得られることも多々あります。そのような時にも喜びを感じます。これまで助けられなかった症例を、助けられるようになった時にも大いなる喜びを感じます。

手術件数も多くなり、個人的には一次診療をする機会も減ってきましたが、病気を「診る」ではなく、馬を「みる」ことを常に意識しています。馬の気配、雰囲気、心の落ち着き、すべてにおいて「いきもの」としての感情表現があります。私は馬が大好きです。そこを読み取りながら、馬の見た目だけでなく、すべてを感じ取りながら治療することです。

二次診療をしていても手術部位だけ見ていては治療結果がついてきません。種雄馬、繁殖雌馬、育成馬、仔馬、すべてのステージにおいて接し方が変わります。性格によっても扱い方を変えています。診療時の端的な目的は、患部(痛い場所)を触る、注射をするなど、馬が嫌がるものが多いですが、馬がそれを許容してくれるような雰囲気づくりや、馬との距離感、触り方、近付き方、声のかけ方、全てに気を遣います。

億を超えるような高額馬は緊張するでしょ?とよく聞かれます。まったく考えないわけではありませんが、種雄馬などに対する特別な注意は払いつつも、極力値段のことは考えず、全ての症例にフラットに処置を提供するように心がけています。理念というよりも、自分のパフォーマンスを平常時通り発揮して、冷静かつロジカルに診断・治療するための私なりの心得です。

Q15.チャレンジしたいことや目標を教えてください。

昨年オーストラリアに2カ月研修に行く機会を頂きました。多くの専門医に会いましたが、Goulburn Vally Equine HospitalのDr.Denis Verwilghenとの出会いは大きなものでした。彼は、馬の外科専門医(ECVS)でありながら、歯科(EVDC)の専門医でもあります。

国内では、口腔外科を専門にされている先生も少なく、個人的に勉強する機会も少なかったですが、Dental ScopeやIrrigation Pompも購入しましたので、診断レベルと治療レベルをどんどん上げていけたら良いと思っています。

個人的には、自分の馬で全日本障害馬術Part-Ⅱに出たいです。

Q16.訪問したい国内外の馬関係の施設を教えてください。又その理由を教えてください。

イギリスのROSSDALES EQUINE HOSPITAL & DIAGNOSTIC CENTERです。学生時代から循環器に特別な興味があり、これまでに数多くの発表をしてきました。みてきた症例で難しかった症例に関しては、『Equine Cardiology』の首席著者であるCelia Marr先生に何度か相談いたしました。お会いしたことはありませんが、メールでのやり取りを何度もするうちに、Marr先生の見識の深さに感銘を受けました。ROSSDALESでMarr先生のもと、循環器疾患の診断や治療について学べたら良いなと思っています。

Q17.競走馬の診療する上で参考とされている国内外の本や学術雑誌を教えてください。

- 整形外科の手術⇒『Equine Surgery』、『Equine Fracture Repair』

- 関節鏡⇒『Arthroscopy in the Horse』

- 開腹手術⇒『The Equine Acute Abdomen』

- 麻酔⇒『Equine Anesthesia』

- 眼科⇒『Equine Ophthalmology』

- 一般⇒『Robinson's Current Therapy in Equine Medicine』、『Adams and Stashak's Lameness in Horses』

上述のものすべてと、加えるのであれば、『Equine Cardiology』でしょうか。

教科書は情報がやや古くなってしまいます。「Equine Veterinary Surgery」や「Equine Veterinary Education」、「Equine Journal」などの学術雑誌が新しい情報収集元になります。

Q18.社台ホースクリニックで現在問題となっている課題について教えてください。

20年前と変わって、エンドレスで働く時代は終わりました。自分自身がそのような環境下で育ってきましたから、若い先生たちに時代に合わせた働き方のなかでどのようにして成長してもらえるか模索中です。現実的にやれることから変化を持たせて、働き方が劇的に変化しているところです。

具体的には、基本的に毎晩ON-Callでしたが、今では週の半分になりました。若手の先生も、繁忙期でも休日をとれるようになりました。

Q19.動物用医薬品、動物用医療機器、器具などで「こんなものがあれば」というものを教えてください。

コードレスの直腸検査プローブ、ライト付き膣鏡…、乗馬の保険などを希望します。また、馬の出産時期を予測できる乳汁中のCa濃度を測定できる簡易キットも希望いたします。現場で使える3mの内視鏡(胃内検査用)。

Q20.社台ホースクリニックが進むべき道を教えてください。

1頭でも多くの馬と1人でも多くのオーナーが幸せになれるように、スタッフ全員が日々トレーニングし、馬の健康と福祉への献身を続けます。

医療は進歩し続けています。最新の診断治療に関する知識の収集はもちろんのこと、情報を発信することも大切です。国内に馬の二次診療所と言える病院は少なく、当院も非常に注目されていることは承知しています。我々の言動や医療が、国内の馬医療に与える影響を鑑みつつ、国内の馬医療の質の向上に寄与できるようなレベルを維持し続けたいと思います。

そして、これらの価値ある仕事に従事するスタッフ全員が、日本の馬医療の中心にいる誇りを感じ、馬のために働けることを幸せに思える病院であり続けたいと思っています。

Q21.社台ホースクリニックで獣医職を希望する獣医大生へのメッセージをお願いします。

実習は一年中受け付けていますが、多くの症例をみるためには2~6月の繁忙期が良いと思います。新生仔馬の関節炎、膀胱破裂、親馬の疝痛などをみられると思います。

二次診療所といっても、診断や術後治療をする際にも「馬」がどのような動物か知らないのは悲しいことだと思います。犬や猫は実際に飼われている方がたくさんいますが、馬はそうではありません。注射や治療の際にも、ある程度のハンドリングができていないと、馬だけでなく自身も怪我をする恐れがあります。レントゲンを撮るにしても、馬の嫌がる角度や雰囲気をわかっていなければ、落ち着かせて良いレントゲンを撮ることはできません。

まずは基本の基本。その動物を知ることを大切にしてほしいと思います。そして、できることなら好きになってほしいです。

編集後記

今回の鈴木 吏先生へのインタビュー中で特筆すべき点が4つありました。

1番目は、馬の麻酔に関する調査で2002年に世界中の62の診療所を対象とした41,824頭の大規模調査であるCEPEF-1(第一弾)が開始されました。その後、CEPEF-4(第四弾)の新規調査が開始され、調査開始から間もなく日本では社台ホースクリニックが参加し、数か月後にJRAが参加しています。世界中の有名病院が名を連ねるなか、社台ホースクリニックがこの調査に参加できたことは晴れがましいことです。2006年から2015年までの10年間で調査した社台ホースクリニックの麻酔関連死亡率は、0.18%と大規模調査の平均麻酔関連死亡率の1.0%よりもかなり低い結果は素晴らしいことです。症例の状態を考慮して、より適切な麻酔環境、覚醒後の環境を整えていることが、麻酔事故を減らすのに大いに役に立っていると思います。

2番目は、鈴木先生が大阪公立大学りんくうキャンパスに集まり、開腹手術を行ったことです。その馬は、術後は無事に快復して乗馬として現在も活躍してくれているとのこと。このことは西日本で、馬の疝痛治療に外科手術の選択肢が加わった大きな大きな一歩となりました。20年越しの鈴木先生の夢がかなった出来事に大変感銘を受けました。その後、鈴木先生は、馬の疝痛治療に外科手術の選択肢が加わったということについて、馬主さん達に啓発活動を地道に行っていることもお聞きしました。

3番目は、鈴木先生が、病気を「診る」ではなく、馬を「みる」ことを常に意識され、大切にされていることです。馬の気配、雰囲気、心の落ち着き、すべてにおいて「いきもの」としての感情表現があります。そこを読み取りながら、馬の見た目だけでなく、すべてを感じ取りながら治療をされていることです。診療時において患部(痛い場所)を触る、注射をするなど、馬が嫌がることが多いのですが、馬がそれを許容してくれるような雰囲気づくりや、馬との距離感、触り方、近付き方、声のかけ方、全てに気を遣われていることはとても重要なことであり素晴らしいことです。

4番目は、記事本文には記載しませんでしたが、鈴木先生が学生時代から循環器に特別な興味も持たれており、これまでに数多くの発表をされていることです。令和5年度の日本産業動物獣医学会(北海道)において発表した「心奇形を有するサラブレッド10症例における考察」は、北海道獣医師会長賞の表彰を受けました。日本の競走馬の先天性心奇形のバリエーションを調査し、まとめたものです。世界的にも珍しい傾向がみられ、これまで報告のない症例も含まれるなど、非常に興味深い内容です。また、海外に対してはBritish Equine Veterinary Association(BEVA)が発行している「Equine Veterinary Education」にも論文投稿をされています。BEVAは全世界に4,000人以上の会員がおり、AAEPも含め世界中の馬の獣医師が閲覧する雑誌のひとつです。内容は、馬における心室中隔膿瘍に関する世界初の報告であり、心室細動の原因に加えるべきであることを提唱されています。詳細は論文「Septal myocardial abscess in a Thoroughbred mare」をご参照下さい。

競走馬の心臓は心臓の重量と体重の比率(心臓重量比)をみると人間の心臓の重量比は体重の0.4%に対して、競走馬(サラブレット)の心臓重量比は約1%を占めています。また競走馬(サラブレット)の心臓重量は4,000g~5,000gです。さらにトレーニングを積んだ競走馬は心臓重量比が1.1%に達します。「Eclipse first, the rest nowhere.」と言われた伝説の名馬「エクリプス」(参照:https://www.jairs.jp/contents/w_news/2022/4/5.html)の心臓は、6,500gあったとの記録があります。これを信じれば心臓重量比は1.3~1.4%となり信じられない大きさの心臓を有していたことになります。いかに心臓が馬において重要かということがおわかりかと思います。今後、ますます馬医療において循環器疾患が重要になることでしょう。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「日本の競馬界の未来を切り拓く獣医師」