HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

記事提供:動物医療発明研究会

インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆

動物医療発明研究会 広報部長/獣医師

JVM NEWSに日本の競馬界を支える獣医師を紹介しています。

第1回目から第4回目までは日本中央競馬会(以下JRA)に勤務の獣医師、第5回目は日本の競馬界に貢献した生産者のひとつである社台ファームの獣医師、第6回目は帯広のばんえい競馬場内にある合同会社アテナ統合獣医ケアBan'ei競走馬診療所の代表獣医師、第7回目は全国的な規模で展開している乗馬クラブクレインの馬を診療している有限会社大和高原動物診療所 関東診療所に勤務する獣医師のインタビュー記事を掲載しました。第8回目は視点を海外に移し、麻布大学卒業後単身ドイツに渡り馬の臨床獣医師として活躍されている佐藤俊介先生を取り上げました。第9回目は地方競馬に注目し、「東京シティ競馬(TCK)」の愛称で親しまれている大井競馬場特別区競馬組合に勤務されている獣医師、第10回目は、日本では「赤毛のアン」で有名なカナダのプリンスエドワードアイランド大学獣医学部で馬の外科のレジデント(専門科研修医)をされている獣医師のインタビュー記事を掲載しました。

第11回目は、馬の歯医者さんで有名なせりの馬診療所の伊藤桃子先生(写真1)に長野の飯綱高原(写真2)の乗馬クラブでお話をうかがいました。

(取材日:2024年11月20日)。

Q1.数年間の会社勤め後に、馬のマッサージ療法士をめざした理由を教えてください。

名古屋大学情報文化学部を卒業後、ある本に出合いました。その本は『マッサージ台のセイウチ:グリエルモ先生の動物揉みほぐし診療記』で、動物マッサージ療法士さんがマッサージを通じて馬、イルカ、セイウチの様々な症状を改善する話です。

馬でもマッサージによる効果が期待できることに感動して、馬のマッサージ療法士になりたくてオーストラリアに渡り「Equinology Australia」に入学して資格を取得しました。

Q2.米国ではなくオーストラリアの学校を選んだのですね。

Equinology社は米国の学校でしたが、日本から近いオーストラリアでも開講するとの情報を得たのと、米国ではベーシックコースからアドバンスコース取得までに時間がかかるのに対して、オーストラリアの方は短期間で資格を取得できるコースがあったので、オーストラリアの学校を選びました。

Q3.Equinology Australiaでの勉強はいかがでしたか?

宿題として英語で馬の筋肉や骨の名称・動きを暗記してくること、『Adams and Stashak's Lameness in Horses』という跛行専門の成書を読んでくるようにといわれました。以前に卒業した名古屋大学では情報処理を専攻しており、馬の解剖学についてまったく知識がなかったので独学で勉強するのは大変でした。

Q4.馬のマッサージ療法士を取得した後に、ニュージーランドの馬の歯科技士の資格を得られたのですね。なぜですか?

マッサージを実施していると、馬は気持ちよさそうな表情をしますが、効果に持続性がなくマッサージを止めると痛みが元に戻ってしまい、歩様を改善することができずにモヤモヤとしていました。

今から25年前、日本には馬の歯を専門で削る人はいませんでした。当時は、藤原英昭先生が馬の歯を削る専門の人をオーストラリアから呼ぶなど、外国の方に頼るのが当たり前でした。その方の通訳と帯同をしていたときに歯のことをいろいろ教わりました。

当時は、馬の口向きが悪いのは乗りの騎乗技術の問題であるといわれることが多かったのですが、馬の歯を整えて狼歯を一本抜くだけで口向きが改善するのを目の当たりにし、歯科の重要性を知りました。それで、自分でもやってみたくなりニュージーランドに行き、当時は政府の職業訓練校のような場所であったEquine Dental Schoolに入校しました。やってみたものの1年以上青あざと筋肉痛まみれの生活で、思っていた以上に過酷でした。鎮静剤なしで馬の歯を削るときはプレッシャーとリリースを駆使しながら行うので、非常に勉強になりました。

Q5.日本に帰国後、獣医師を目指した理由を教えてください。

自分の所有している馬だけならば良かったのですが、それ以外の馬の歯を見る場合は獣医師法に違反しますし、鎮静剤の投与や麻酔、レントゲンが必要となった場合は獣医師の協力が必要となります。

また自分が乗馬していた馬がフレグモーネになった時に、担当の獣医師の先生にいろいろしつこく質問をしていたところ、そんなに馬に興味があるならば獣医師を目指してみたらどうかと助言をいただき、以前から心の片隅にあった「獣医師になりたい」という夢をかなえるために北里大学に進学することを決めました。

Q6.北里大学を選んだ理由は?

名古屋大学を卒業し、学士を取得していたので社会人枠を検討しました。酪農学園大学、北里大学、岐阜大学の3校が候補にありました。その中で出願期限が可能だった学校が北里大学でした。試験実施時期は10月~12月で試験の内容は公開されていませんでした。

思い立ったのが9月だったので(今年は間に合わないだろうと)力試しに受験したところその年に無事合格することができました。

Q7.日本では馬の歯科に携わる獣医師はは少ないとも思いますが、海外ではいかがでしょうか?

馬の歯を削ることは古くは装蹄師の仕事だったこともあり、海外でも30~40年前は獣医師が歯科の治療にはあまり関わっていませんでした。その後、レントゲン技術が発達して歯科の重要性が認識されるようになり、獣医師の興味を引く分野になりました。海外では獣医師が歯の診療を行うのは当たり前となっています。

Q8.海外で馬の歯科専門医がいる国はどこですか?

イギリスやアメリカ、ドイツなど、どこの国にでもいますが、Equine Dental ClinicのChris Pearce先生やMidwest Veterinary Dental ServicesのTravis Henry先生が先駆者です。

Q9.馬の歯を診療する上での難しさを教えてください。

馬の口は人間のこぶし一つ分しか開かないのですが、口の奥行が深く歯が大きいことです。狭い口腔内で強い舌を避けながら処置をしなくてはいけないという難しさがあります。

CTがあれば歯と頭の内部の診断が可能ですが、レントゲンは左右の歯が重なって写るため、歯の内部はなかなか診断がつかないことがあります。また、歯の表面を観察するためにはライトとデンタルミラーや内視鏡が不可欠です。歯の診療を正確に行うためには鎮静剤が必須です。

Q10.鎮静剤は何を使用していますか?

私はデトミジンとブトルファノールを混合して使用しています。頭を振る馬にはミダゾラムを使用することもあります。

Q11.主要な馬の歯科疾患を教えてください。

主なものとして歯槽膿漏や齲歯(虫歯)や裂歯が多いです。また、EOTRH(Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis)という切歯や犬歯が溶けていく疾患があります。

Q12.齲歯の原因は何ですか?

歯の形成不全、感染、飼料です。

いちばん齲歯になりやすいのは第一後臼歯です。正確な理由はわかっていませんが、おそらく0~1歳の免疫が弱い時期の感染に起因していると考えられています。歯根部感染が起きると歯の形成が止まり、空洞ができたままの状態となり後々齲歯になると考えられています。

もう1つの原因は、馬に与える飼料(乾草)ですがオーツヘイは糖分が多いため、歯周のセメント室が溶けてしまい齲歯になります。価格が安いですが馬には与えてはいけない乾草です。

Q13.馬の歯科で特異な器具があるのでしょうか?

私は馬専用の機器・機材として、フランスのHORSE DENTAL EQUIPMENTの電動歯鑢、ドイツのPEGASOS社の抜歯鉗子、ドイツのKARL STORZの馬用内視鏡などを使用しています。

Q14.馬の歯科疾患は他の病気と関連したりするのでしょうか?

副鼻腔炎と歯の疾患との関連があるという論文があります。副鼻腔炎の原因の42~43%が歯性歯と言われています。それ以外では、肝臓病や心内膜炎と歯科疾患が関係あると言われています。

私が歯の治療以外に併せて取り組んでいるのが「馬の整体」です。嚙み合わせは歯の治療だけでは合わすことができないと考えています。馬の立つ姿勢や頸椎や腰椎の動きにより、顎関節の動きも変わってきます。馬が快適に咀嚼するためには不可欠な処置だと感じています。

Q15.印象深い出来事を教えてください。

初めて臼歯を抜歯した馬のことです。それまで「いつもぼーっとしていて大人しい馬」という印象だった馬が、2週間後の再診の時には明るい顔つきになり、「活気あふれる馬」に変身していました。肉付きもよくなり、歯科治療で馬の人生を変えることができたという喜びでいっぱいになりました。

Q16.診療のなかで心がけていることを教えてください。

ライダーさんや馬の管理をしている人の話をよく聞いて質問するようにしています。毎日馬と肌を合わせている人達なので、馬の代弁者であると思っています。そこにたくさんのヒントがあります。普段の状況も含めてたくさん質問すると診療のヒントとなることがたくさん出てきます。

自分自身が元ライダーであり、育成牧場で騎乗・厩務作業もしていたので、現場の希望に添えるような獣医師でありたいと思っています。

Q17.今後の展望や目標を教えてください。

来年は友人が開業しますので、そのサポートに力を入れていこうと計画しています。

彼女の意向もあり手の内は明かせません(笑)。今まで蓄えてきた経験や知識、技術を存分に発揮できたらと思っています。

新しいことをするのは好きですが、エコー1つ、レントゲン1つをとっても、まだまだ精度を高めていかなければならないと思っています。

同時に幹細胞の上清を使った蹄葉炎の研究も実施しており、今後は蹄葉炎の馬のためのリハビリテーション施設を作って行きたいと考えています。

Q18.最近、珍しい疾患を診療したとのことですが?

シヴァー病(Shivers)と言う病気です。主に、後肢を持ち上げたときに挙げたままの姿勢で痙攣したり、持続的に足を上げ続けられない症状が起きたりします。(数秒から数分の短時間、後肢を体から離して屈曲させて断続的に保持し、その間臀部や筋肉や尾に痙攣性の筋肉の震えが起こる)この疾患は、小脳変性が原因の不治の病であると論文が発表されてからは不治の病であると言われてきました。

しかしながら実際の症状は、全身性のものではなく局所的なものなので違和感がありました。

そこで、いろいろ調査すると犬のシェパードにも同じような症状を呈する疾患があること知り、そこからヒントを得て馬に治療を試みています。

この治療に必要となる腰椎の治療の練習をするために、アイルランドのメーカーに練習用シミュレーター(写真3)を依頼して作成してもらいました。麻布大学の大石元治先生や三石の佐藤正人先生にも助けていただき、実際に治療する段階に入っています。

Q19.普段はどんな治療をされているのでしょうか?

歯科治療以外では運動器を見ていることが多いです。競技馬や競走馬のパフォーマンスをあげることを念頭においています。

関節の治療をする機会が多く、最近では幹細胞の上清に含まれる因子をフリーズドライした製品やポリアクリルアミド、次世代APSと言われるProstrideやAlpha2EQを使っています。

幹細胞の上清には成長因子やサイトカインが出ていますが、同時に有害なアンモニアも出ています。アンモニアを100%除去した製品を自治医科大学に馬用に作成してもらいました(写真4)。商品名はNEXOLです。

ポリアクリルアミドはArthramid Vetを使用しています(写真5)。安全で生体適合性があり、分解されないため長い間効果が続くのが特徴です。関節包の炎症を抑えることができます。

Prostrideは馬の血液を遠心分離して抗IL-1などを抽出したものです。これも関節内や腱に投与します。ステロイドが使えない高齢の馬にも安全に使えます。

Q20.参考にされている獣医学書を教えてください。

『Equine Dentistry and Maxillofacial Surgery』と『Essential Facts of Equine Physical Therapy, Rehabilitation and Sports Medicine』(写真6)です。

Q21.訪問したい馬の診療施設ありますか?あればその理由も教えてください。

- Equine Dental Clinic(イギリス):歯の高度な医療を提供しているクリニックで、新しい情報をアップデートしに行きたいです。

- 北海道農業共済組合家畜高度医療センター(日高):外科治療の最前線の施設です。山梨に馬の外科ができる診療所が設立される予定で、そこをお手伝いします。そのためにも最新の外科治療をみてみたいです。

- Paardenpraktijk West-Braban(オランダ):一般診療がメインのクリニックですが、呼吸器の治療が得意な獣医師がいます。オリンピックなど薬剤が使えない環境下でもできる、馬たちのサポート方法を学びに行きたいです。

Q22.馬の診療を目指す学生さんにメッセージをお願いします。

馬の歯の疾患に興味を持たれる方は遠慮なくいらしてください。

ただ、当診療所は歯科疾患の治療だけをしているわけではなく、運動器をみている時間のほうが長いです。歯科治療、西洋医療と東洋医療、整体を組み合わせながら、違和感なく馬が動けるようになるまで、とことん治療するのが特徴です。往診診療がメインの仕事のため、週間ごとに関東と関西を行き来しています。これらの事を踏まえてチャレンジしていだければと思います。

編集後記

これまでの先生方へのインタビューの中で馬の歯科の重要性が述べられることがあり、それを追求するために今回は伊藤桃子先生を訪ね、馬の歯科のお話をうかがいました。

インタビューを通じて歯科の重要性と他疾患との関連も知ることができました。また、会社員を辞めて海外挑戦で馬のマッサージ療法士となった上、歯科技術を習得し、さらに獣医師を目指した経緯も知ることができました。

常に問題意識をもち、誰もやったことがなく多くの人が諦めてしまうことにチャレンジし、その専門分野におけるパイオニアになっている伊藤先生はとても素敵でした。

歯科、そして他の疾患においても新たな治療方法や器具の開発に取り組まれていますが、そこには卓越した交渉能力と常に努力があることをお話から垣間見ることができました。

関節炎における「NEXOL」を使った幹細胞治療の結果や、構想されている蹄葉炎の馬のためのリハビリテーション施設が、日本の馬の臨床現場の大いなる前進に繋がることを祈念しています。

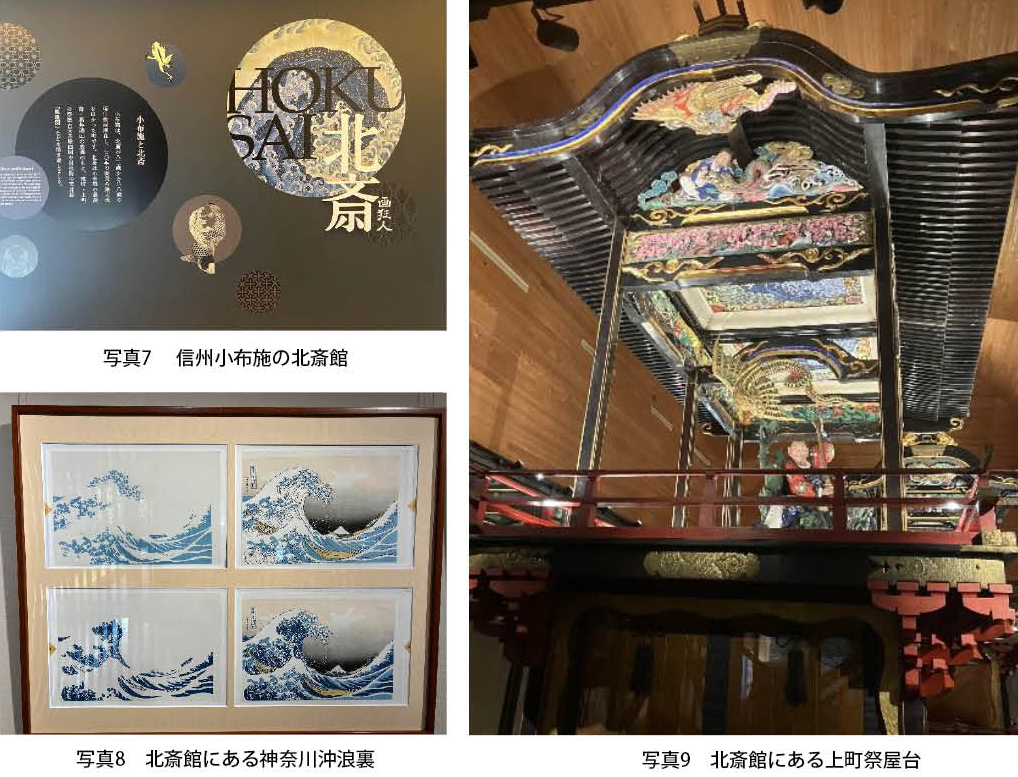

余談ですが、インタビューを実施した長野市から車で40分の小布施に北斎館(写真7~写真9)があります。希代の絵師・葛飾北斎は晩年をここで過ごし、80歳を過ぎても精力的に制作活動を行いました。ゴッホやセザンヌなど世界の画家をも魅了した葛飾北斎の画業から、日本人の繊細な美意識を感じてみるのも良いかもしれません。

動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。

シリーズ「日本の競馬界の未来を切り拓く獣医師」