HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

モンゴルの獣医学教育と獣医師養成の支援事業で、現在、ウランバートルに派遣されている北里大学名誉教授の髙井伸二先生にプロジェクトのことやモンゴルの獣医事情などの紹介をいただきます。2~3か月のインターバルでの掲載を予定しています。(編集部)

モンゴルでの医療体験

- モンゴル生命科学大学獣医学部・JICAオフィス

- 髙井伸二(北里大学名誉教授)

1.ODA見える化サイトの紹介

ODA見える化サイトに、私どもの「公務員獣医師及び民間獣医師実践能力強化プロジェクト」の紹介とプロジェクトニュースの欄がある。モンゴルに赴任して11ヶ月が経過し、プロジェクトニュースに前半と後半の進捗状況を報告したので、どうぞご覧下さい。

2.モンゴルでの生活

日本人がモンゴル・ウランバートルで生活を始めて、最初に戸惑うことはトイレ問題と乾燥した空気(湿度が低い)だと思う。

トイレ問題は旅のガイドブックにも書いてあるが、日本のようにトイレットペーパーをそのまま流すことができない点である。2004年の文部科学省・海外学術調査研究費補助金・基盤研究(B)「動物の移動・定着に伴う病原体の伝播に関する分子疫学調査:病原体生態史観から日本在来馬の起源を韓国・中国・モンゴルへと遡る」によるウランバートルでの短期間の生活や、2005年の中国内蒙古での調査でも、両国のトイレ事情をありのままに体験した。20年前は日本の昭和30年代の田舎を思い出すものであったが、現在、モンゴル国内のホテルでは洗浄便座を備えた所がある。

一方、暖房についてはある意味、先進国である。ウランバートル市内の火力発電所からの温水供給による暖房設備によって大学もアパートの室内も暖かく、快適である。真冬には外気温が−20℃以下でも室温は+25℃位で保たれており、温度差は45℃以上と凄い状況になる。しかし、この暖房が日本人(?)にとっては厄介で、室内の湿度が極めて低くなり、洗濯物は一瞬に乾くが、乾燥した空気で喉をやられるので、寝室には加湿器が必需品となる。

3.モンゴルの薬局と薬の含量

日本ではほとんど風邪を引いたことがなかったが、赴任直後の4月には風邪(感冒)、さらに、7月に新型コロナウイルスが流行した際に、発熱と喉が猛烈に痛くなり、日本から持参したカコナールだけでは治まらず、市販薬での解熱・鎮痛・咳止めと抗生剤で対応した。振り返るとあれはCovid-19感染かと思われる。

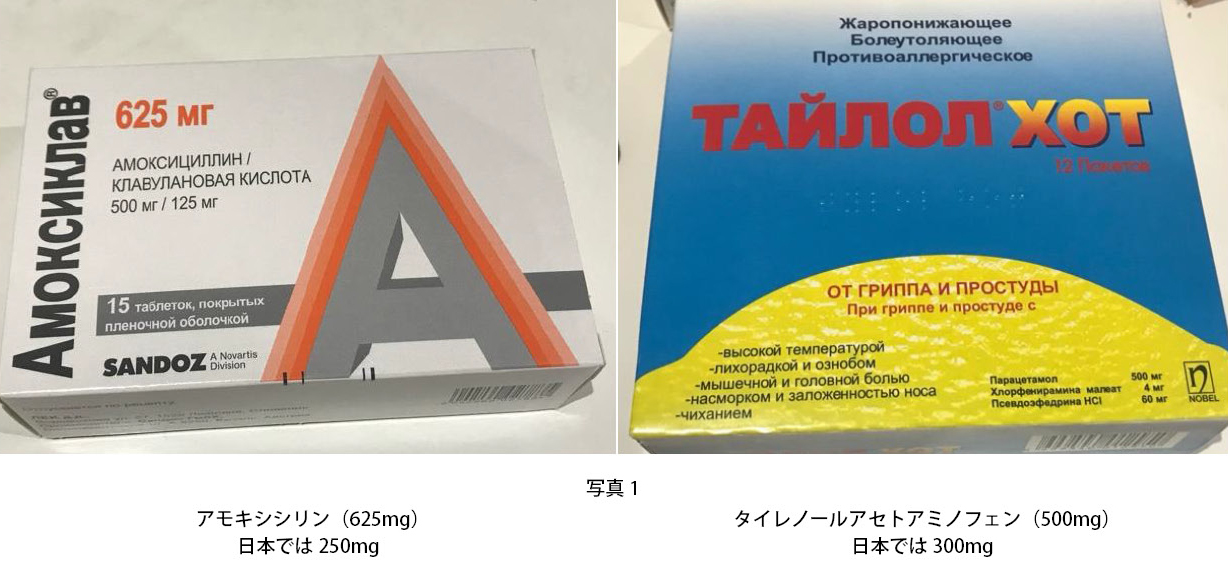

日本では医師の処方箋がないと購入できない薬が、モンゴルでは薬局で購入できる。外務省のWebサイトにも「薬局は市内に多くあり、医薬品を処方箋なしで購入することができます。」と記載されており、正にその通りであった。市販薬で驚いたのはAmoxicillin 625mgである。日本ではアモキシシリンカプセルの含有量は250mgであるが、こちらではその2倍量が1回の服用量である。一般的な風邪薬1回の各成分の服用量も2倍近い含有量である。モンゴルの成人の体重の設定は何キロなのだろうか?それを知った以降、風邪薬は1回に半量とした。

4.モンゴルの病院での外科的処置

外務省Webサイトの「世界の医療事情」には、「医療事情は首都と地方都市で大きく異なります。首都で邦人が利用しやすい医療機関は私立総合病院か私立診療所です。一般的にモンゴルの医療機関の質は日本に比べて低いです。」とあり、さらに、けがをした場合は、「初期治療はモンゴルで行わざるを得ない場合でも、不適切な治療による後遺症や感染症の危険性があるので、改めて日本の医療機関で適切な診断・治療を受けて下さい。」と記載されている(ほとんど脅しである)。

当地に赴任して4ヶ月目を迎えたとき、モンゴルで外科的処置を受けるか、日本に一時帰国するかという選択に迫られる事態となった。粉瘤(アテローム:表皮嚢腫)は良性の皮下腫瘍であるが、これが背中にできてしまった。最初に存在を認識したころは小さかったので気にしていなかった、7月頃から違和感を感じ、就眠時の姿勢で患部が当たると痛みを感じるようになった。

このまま放置するのは無理だと思い、MJ-VETオフィスのスタッフとJICAモンゴル事務所の健康管理担当者と相談し、まずは、病院を受診することとした。健康管理担当者の高橋さんに病院を探してもらい、Allergy Med Hospitalの皮膚科を受診した。女性のアレルギー専門医であったが、初診ですぐに別の外科医の診察を受けることとなった。若い外科医で、粉瘤と思われるが、次回に超音波検査、血液検査などを実施して処置方法を決めましょうということになった。

これまでの流れからは、この外科医に日本での処置が望ましいという診断書を作成してもらい、病気治療のための一時帰国という選択肢をJICAに伝えていた。翌週月曜日に、外科医の立ち会いの下で、超音波検査を行った。その画像を見て、患部の摘出は容易に可能な状態で、これまでに摘出経験があるとの説明を受けた。一時帰国のつもりであったが、背中の患部がベッドにちょっと当たっても痛い状態まで悪化し、「すぐに摘出はできますか?」と外科医に尋ねたところ、今日の午後でもOKとの返事。即断で、当地での摘出術を受けることにして、一時帰国は取りやめた。その気持ちになったのは、外科医の説明が適切で、かつ粉瘤の発生部位と大きさをきちんと超音波で確認したことによる。また、息子と同じような年齢で(後に年齢を伺ったら1歳年下だった)、親近感と話の進め方等から信頼が湧いたことも決断を後押しした。

念のために、健康管理担当の高橋さんに摘出術実施に立ち会ってもらい、摘出術の写真を最初から最後まで撮影してもらった(多分日本ならあり得ない?)。その後、土曜日まで傷口の消毒とガーゼ交換のために通院した。

5.モンゴルの病院のシステム

モンゴルも日本と同じような健康保険制度があるが、保険は国立病院での受診のみ適用となり、私立病院は自由診療となる。従って、国立病院はめちゃめちゃ混んでいるとのこと。私が今回受診した病院は私立であったので、混み具合はそれなりであった。

病院のシステムが面白かったので、紹介する。

- ①患者は、最初に病院1階受付窓口で、どういう症状で、どの診療科を受診したい旨を伝える。

- ②窓口で受診料を支払い、初診であるので、まずカルテを作って貰う。

- ③カルテを持って、各診療科の窓口(2階以上のフロア)に行き、受付を済ませて、診察室の前で待つ。

- ④名前を呼ばれて、診察室で診察を受ける。

- ⑤薬を処方され、次回の検査内容と日程が決められ、終了。

- ⑥薬が処方されたら、処方箋を持って、病院内の薬局で薬を購入し、その日は終わり。

- ⑦次回の予約日。受付窓口で、名前を伝えて、本日の検査内容(私の場合は超音波診断)に応じた料金を支払う。

- ⑧カルテを持って、検査室に行き検査を受ける。

- ⑨次に、担当医の診察を受ける。

このように、まずは受診料、検査料、手術処置料を先払いし、初めて、医師の診察を受けることができるという仕組みである。私立病院には不払い問題はないということである。国立病院は無料なので、私立病院は最初に医療費が掛かることをわかってもらうということであろうか…

今回は病院に7日(回)通った。経費は全て、JICAの保険でカバーされたが、外科的処置の料金など、予想以上に安価で、モンゴルの医師の給料の低さを感じた。病院での先払いシステムも含めて、問診の受け答えなど、モンゴル語がわからないと、かなりハードルは高く、プロジェクトの同僚に毎回通訳を依頼した。

余談であるが、大学の道路向かいの商業施設に美容整形病院が2つ入っているが、エントランスの作りをみると、モンゴルでも美容整形病院は一般病院とは異質な世界のようである。

シリーズ「髙井伸二先生のモンゴルだより」