HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

■【寄稿】医学・獣医学・保全生態学の学際分野「保全医学Conservation Medicine」の標的はワンヘルスとして、そのpatientは?-後編

浅川満彦(酪農学園大学 名誉教授・非常勤講師/野生動物の死と向き合うF・VETSの会代表)

連絡先 mitsuhikoasakawa(アットマーク)gmail.com

もちろん最近になって飼育された動物は感染論的に危険!

著者はこのような動物に対し「非典型的な飼育動物」として野生種とは明確に峻別してきた。保全医学の重要なカウンターパートである「生態学」の範疇にはこのような飼育種を含めないからである。だが「非典型的な飼育動物」に関しては、一部獣医師すら野生動物と誤解し一般の方々は推して知るべし。よって前編末尾のような注意を述べた。

もちろん、感染症等の観点から重要な注意点を補足しなければならない。飼育の歴史が短い園館飼育種やエキゾチックペット等では、時に病原体も野生に近い状態で保有している場合もあるので、家畜や犬猫に比べより警戒すべきなのは当たり前である。この点は浅川(2025a)でも強調した。以上のように根本概念となるベン図と各円の科学分野およびその研究対象(材料)=patientはイメージいただいたろうか。次は医学、獣医学および生態学の3分野三円の「交わり」である。

ベン図交わりに生じた理念と派生した二つの連携

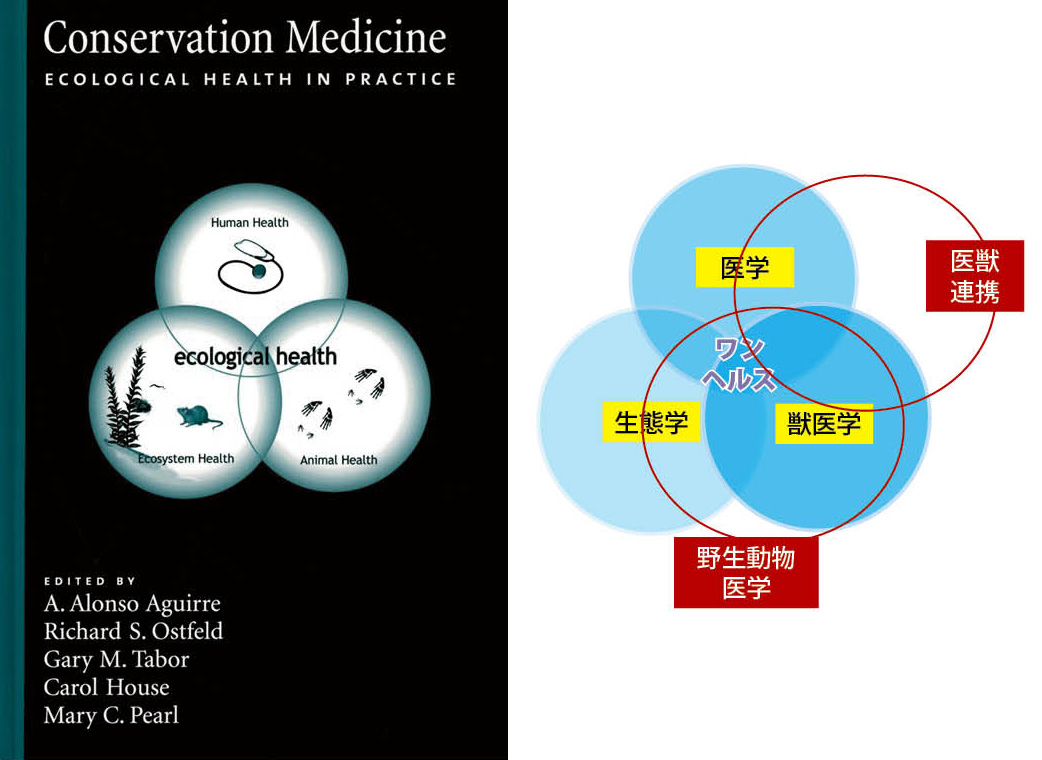

『Conservation Medicine』の表紙(図1)に戻ると、当該交わりはEcological Healthと書かれ直訳=生態学的健康となる。が、これも謎である。これまでの「何々の健康」の人や動物はモノなので触る(診断治療する)ことができる。しかし、自然生態系は触ることはできない。なぜなら生態系は実存するモノ(物)ではなくコト(現象)だからだ。だが、結論から申せば『Conservation Medicine』を読み込むと、交わりEcological Health=One Healthなので図1中に「ワンヘルス」と記した。

そして、これを標的にする学問分野が本稿(講演)の主役Conservation Medicine=保全医学である。ついでに、図1には医学/獣医学との協働である医獣連携、また獣医学/生態学の協働領域である野生動物医学それぞれ赤円で囲っている。ちなみに先程紹介したのがこちら「医獣連携」である。

「医獣連携」の実例として、著者の前勤務先である獣医科大学を卒業後(獣医師の資格を持った後)、医科大学に学士入学、医師となってこの連携領域で活躍する方が複数いらっしゃる。その中で著者に大きな印象を残しているのが、人と動物の脳神経外科医としてオンリーワンのキャリアを構築している安部欣博先生(参考:m3.com キャリアデザインラボ「医師と獣医師の世界「常識が違う」―医師と二足のわらじvol.20(中編)」)である。安部先生の学生時代に披歴したエピソードは医獣連携上の長所短所にも関わるもので、浅川(2025/2026)で詳しく紹介した。「野生動物医学」の実例として、日本野生動物医学会が誕生し今年で約30年が経ち、この領域が獣医学教育の中でも正式に認められるようになったことをあげておく。獣医学教育の仮免許取得試験とも言える共用試験の出題範囲にもなっている。このような背景から獣医学全体の中で野生種も正々堂々と扱われるような体制(根拠)となった。40年以上苦悶した著者にはまさに隔世の感がある。

だが、野生種自体、誰かの所有物・財ではないのは不変ゆえ、それに施す獣医療行為(前述)は新たな財を生み出さない。よって、前勤務先の獣医科大学も含め「野生は趣味、自己責任で」という姿勢はあくまでも不変である。したがって、前編で触れた野生動物医学センターでの救護活動は学生教育や社会貢献等の一環であり、かつ、その費用は多くの場合は持ち出しであった(そして苦悶はまだ続く)。でも学生さんたちがとても喜ぶし(図2)…。

地球レベルにまで拡張されるワンヘルス理念範囲

そして、ベン図交わりに示された範囲Ecological Healthが従来のワンヘルスの理念である。しかし、これがプラネタリーヘルスと称される傾向がある。「おいおい、また何々ヘルスかよ!」等と毒づいてはいけない。この「何々ヘルス」の整理は本稿主題patientを理解する上で重要なので、少し整理して確認しよう。パブリックヘルス=公衆衛生とグローバルヘルス=国際保健の語はすっかり定着している。言うまでもなくこのpatientとは国内外の人々=公衆で、あくまでも仮だが(飼育/野生)動物に置き換えた場合の数的レベルは「個体群」である(繰り返すがあくまでも便宜上なので、どうか、お許しを)。これに(自然)生態系が加わっただけなのがワンヘルスである。さらにそれらが拠って立つ地表・地面や地球(プラネット)との相互作用に着目・拡張された理念がプラネタリー(惑星地球)ヘルスなのである。つまり想定内の概念拡張だし、patientは以上述べたこれら全部!と見なせよう。

地に足がついた現実的理念解釈が宜しいのでは…

そうなのではあるが、このような拡張というか、変化(進化)というか、飛躍は具体的に如何なものか。これまで概観したワンヘルス系ステークホルダー[(獣)医(保全)生態学系応用科学研究・実施・行政等の全関係者]にとって四十数億年のモノ(地球)を相手では突飛過ぎてはいないか。

せいぜい人・動物が乗った大地・大陸との(数億年程度の)関連性あたりから始めるのが保全医学的には手頃だと思うが…。そのような意味合いから、JVM NEWSに「大地と獣」(浅川 2025b)、「コロナ禍初頭に注目されたIUCN絶滅危惧種センザンコウ-保有寄生虫等(前・中・後編)」(浅川 2025c)を掲載した。すなわち超大陸パンゲアの成立、各大陸のその分離・隔離、哺乳類の系統進化・多様化等についての話は簡明なものとした。とりわけ胎盤を持ち、それまでの古い体制(卵生から胎生)に変化し、単孔類・有袋類を生態的に凌駕し、その後哺乳類(真獣)多様化が生じ、人が登場した。その重要な契機がレトロウイルス感染・遺伝子内在化等であったことを念頭に入れると感染の奥深さ垣間見えよう。

宣伝になってしまい恐縮であるが、2026年1月から行う予定の朝日カルチャーセンターの講座では、大陸形成と哺乳類の進化、さらにこの背景から風土病や流行病(感染症)との関係性を悠久な時空間を通じて眺めることを試みる。著者は今までの同講座で、野生動物医学や感染症・保全等をキーワードに話を行っている(例:YouTube「【講座・切抜き】野生動物と人間社会 法獣医学の視点から」)。もし、少しでも関心を持っていただいたら受講の御検討を願います(朝日カルチャーセンター新宿教室「動物の「生」自認」)。

まとめ-感染系医獣連携を開拓する

さて、本稿の結論=解答である。保全医学のpatientとは自然生態系内の人/動物と環境(モノ)、そしてそれを維持している進化・生態関係という現象(コト)である。そしてこれらモノゴトの歴史的理解は人と動物の共通感染症の理解する上で不可欠。過去の理解は未来予想の根拠。そして、予防とは未来予想以外の何ものでもない。感染症を専門とされる医療関係者の皆さんが上っ面だけで右往左往してはいけない。ワンヘルス(保全医学のpatient)で、この病と向き合うと覚悟を決めたのならそこまで辿らないとダメ。ましてプラネタリーヘルスなんて無理。

ところで今ご覧いただいているJVM NEWSは獣医系出版社の老舗・文永堂出版が制作・公開している。獣医界ではよく知られる媒体なので、もし、たとえば、医系感染専門家の皆さんが経験された症例が典型的な動物由来で、獣医系の獣医師・研究者と知見を共有されたいと願う場合、こういった媒体から発信されるのが効果的である。したがって、今回、自習される際、こちらをご覧になっていただく結果として、JVM NEWSの存在を医感染系の皆さんに知っていただく絶好のチャンスともなった。そのような相互関係が続けば強固な医獣連携域が自然に成立し、大脳の違う場所が刺激され、末永く楽しく学べよう。

【謝辞】

冒頭述べた教育講演でお声をかけていただいた春木宏介先生(協医科大学越谷病院臨床検査部主任教授)、当該講演と機関誌掲載をサポートいただいた当該学会各位に心から感謝したい。なお、春木宏介先生のご専門の一領域は寄生虫(病)であり、日本寄生虫学会の仲間でもあった。その関係で、著者が酪農学園大学野生動物医学センターを野生動物専門医(日本野生動物医学会認定)および同分野専門職修士の立場で創設・運営していたことにも御注目いただいた。

残念ながら当該センターは著者が定年退職する2年前に運営停止されたが(事実上の閉鎖)、「このような拙稿がその再起の起爆剤になれば」というような夢想を抱くことは何よりも楽しい。

【引用文献】

- 浅川満彦 2016 防除対策:隔離・ワクチン・環境管理.感染症の生態学(日本生態学会 編) 323-336 共立出版 東京

- 浅川満彦 2025a「人と動物の共通感染症」の現状と課題-特に野生動物専門医の視点から 日臨微生会誌25:11-19

- 浅川満彦 2025b 大地と獣

- 浅川満彦 2025c コロナ禍初頭に注目されたIUCN絶滅危惧種センザンコウ-保有寄生虫等(前・中・後編)

- 浅川満彦 2025/2026 “ワンヘルス/保全医学”を公共知とするために(その1~7) 北獣会誌68/69:印刷中〔以下リポジトリ「酪農学園大学学術研究コレクション」で随時公開予定〕

<前編に戻る>