HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

■【寄稿】医学・獣医学・保全生態学の学際分野「保全医学Conservation Medicine」の標的はワンヘルスとして、そのpatientは?-前編

浅川満彦(酪農学園大学 名誉教授・非常勤講師/野生動物の死と向き合うF・VETSの会代表)

連絡先 mitsuhikoasakawa(アットマーク)gmail.com

はじめに―本稿の背景と目的

2024年とその翌年、日本臨床微生物学会総会にて理念ワンヘルスに関し、日本野生動物学会認定専門医/野生動物専門職修士MSc Wild Animal Health, Royal Vet. Coll., London Univ./Zool. Soc. Lond.としての観点から講演する機会等を得、両講演骨子・概要や今後の課題(特に、医療従事者の皆さんから患者様含む一般への啓発の重要性)等を明文化した(浅川 2025a)。

さらに、有難いことにその続編を2026年2月、第37回総会教育講演でも行うことになった。当該大会は髙橋 孝会長(北里大学大学院)がメインテーマ「臨床(医)と微生物検査(師)との更なる絆」を掲げ幕張メッセ国際会議場で挙行される予定で、感染症医療における医師・検査技師と密接な協働がいっそう期待される。

ところが、サブテーマ「会場で楽しみながら学ぶ、学びながら楽しむ」とあり個人的には苦慮している。なぜならば拙劣な話し手の著者は参加者を眼前にした途端、サービス精神が首をもたげアレやコレやと話題が沸き上がり、最終的に時間切れになるおそれがある。そこで話を「残り(の内容)はお手元のスマホやiPad等でご確認を」と切り上げるために、その会場で話し足りない内容を(可能な限り)楽しく学んでいただくための自習・補足資料として本稿を執筆した。

保全医学とは

日本臨床微生物学会総会での教育講演の講演題目は本拙稿とほぼ同名である。題名にある保全医学とは今世紀初頭に英国で刊行された書籍『Conservation Medicine』の書名を和製漢語化したものである(浅川 2025/2026)。この科学は医学・獣医学・保全生態学の学際ワンヘルスを研究対象にする分野と定義された。しかし、保全医学には医学と付くがpatientが誰か(何か)が必ずしも明示はされていない。これは宜しくない。ワンヘルスの理念から生じた学問領域の目的が漠然なのは、肝心の理念自体が単なる空言だけに終始してしまう危険性があるからだ。そこで本稿(と講演)ではこの答え探しを試み、人と動物の感染症対策におけるワンヘルスの必要性を再確認することにした。

未開フロンティア「医獣連携」への誘い

もっとも話は会場で十分、自習(資料)不要と見なされる方も多いだろう。普通、自習とは退屈なので、大会副題のような楽しさが無い。確かにそのような面もあろうが、書き手から一言。この作業により、きっと皆さんは間違いなく未開(無関心)であった獣医系フロンティアに足を踏み込むことになる。日頃の激務で疲れ果てていらっしゃるだろうがこのような探検・冒険ならば「楽しさ」に覚醒しよう。向かう先は「医獣連携」と呼ばれる地平である。

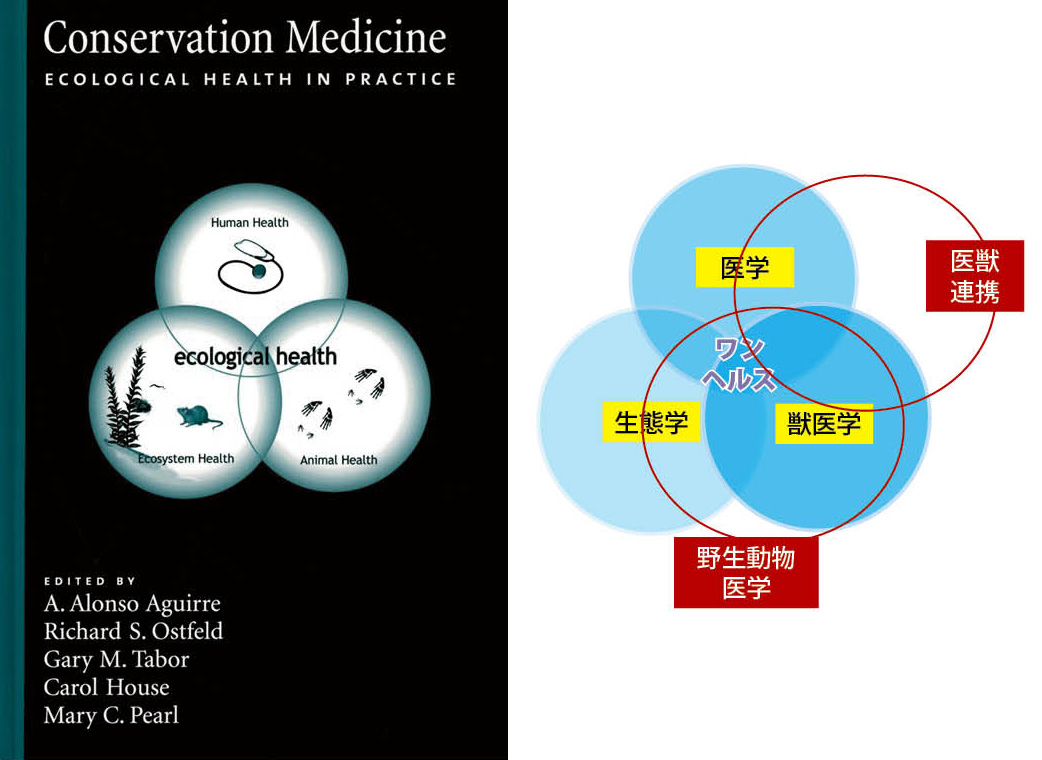

まず、「医獣連携」を知るには、これに密接に関連する理念・概念の諸関係性理解が前提になる。図1をご覧いただきたい。これは前述した『Conservation Medicine』(オクスフォード大学出版会、2002年刊行)の表紙のデザインと、そこに利用されている三つの円からなるベン図に、著者の解釈を添えたものである。当該ベン図はワンヘルスの直感的理解のため、この上なく優れたアイコンである。ゆえに変形バージョン含め医療系の皆さんでも何処かでご覧になっておられるはずだ。

ワンヘルス 直感的に理解するためのベン図

図1の三つの円の内、最上にある円がHuman Healthである。そこには聴診器の画があったが著者が改変時に消えてしまった。ただし、聴診器自体は獣医学(獣医療)でも頻用されるツールなので、もし、この本の改訂版が出るなら、ここは医学・医療に特化した器具のピクトグラムに代えて欲しい(何の器具がよいでしょうか?)。いずれにしてもその円は医学分野範囲と解されたので著者は図1に「医学」を付した。

ここで、図1の用語を解説しておく。

- 三つの基本円:時計回りに医学・獣医学・生態学

- 医学-対象はHuman Health

- 獣医学-対象はAnimal Health(Animal=飼育下のみ)

- 生態学(≒保全生態学)-対象はEcosystem Health(生態系には野生種個体群と生息環境包含)

- ベン図交わり:保全医学で対象はワンヘルス/プラネタリーヘルス(本文参照)

- 二つの楕円:派生した二つの協働領域

- 医獣連携=医学/獣医学が協働した領域/野生動物医学=獣医学/生態学が協働した領域

医学円右下の中にはAnimal Healthとあり、ここは自動的に「獣医学」が充当されよう。実際、そこには反芻家畜らしき足跡の図が見える。ところが、その左に隣接した円にも齧歯類らしき図があり「獣医学」円と(動物が)重複している。読者にとり困惑・誤解の原因となる。だが、注意して目を凝らすと、齧歯類擬きの横に樹木の図が配され、かつEcosystem Healthという語が見える。よって齧歯類擬きは野生動物全般を意味し、樹木はその生息環境と見立て、これら責任学問分野は「生態学」と当て嵌められる。

だが、生態学というサイエンス自体、広範でまた細分化された領域を包含するので、単に「生態学」だけではやや乱暴な感がある。そこで、著者は保全生態学とするのが適当だとしている。このあたりの論考も行っているので(浅川 2025/2026)、ご一読いただければと思う。

ここまででもだいぶ話が長く(退屈になり)拡散しそうなので、一度、本稿主題に戻る。つまりpatient問題である。図1の「生態学」に加えて他の二つの円内にはそれぞれHealthが見え医学・獣医学が付されたので、それぞれの人human=患者と(飼育)動物animal=患畜と規定されるのは自明である。また、その数のレベルは「個人」であり「個体」である。

一方、前述した「生態学」ではEcosystem Healthとある。これが解らない!でも、医学・獣医学と付された円の規則に従うとそのpatientは(自然)生態系となるだろう。が、これはイメージし難い。まず対象となる野生動物はそのレベルが違う。獣医学の中で決めた「個体」ではないのだ。まず、野生動物は健康な生態系の中で、適切に適応進化するため、その資本(母体)は個体ではなく「個体群」である。

獣医学の動物に野生種は含みません!

これは本稿の答えの大部分でもある。詳しくは後で補足するとして、先程の「獣医学」円内にあった動物についてもう少し補遺する。最近の「獣医学」では野生種を扱う領域も誕生しつつあり、現に冒頭述べたように獣医師である著者は野生動物医学関連資格・学位を持つ研究者であったし、実践者だった(浅川 2016、浅川 2021、浅川・石﨑 2025、小綿・浅川 2023)。また、前勤務先の獣医科大学では保全医学のモデル事業所となる野生動物医学センターを公的資金により設立し、約20年間運営した。同センターには、研究材料を目的とするものではなく、市民・行政等から多数の悲惨な傷病野生動物「個体」も運ばれてきた。救護して欲しいという純粋な愛護が目的である。当然、著者のもとで研究していた同僚(特に臨床系)・学生・院生・研究生や著者が顧問をしていた野生動物生態を専らとする公認学生サークルの諸君にその治療・ケアをサポートいただいた。皆、献身的であった(例:「いきもののわ 野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第8回】野生動物医学とワンヘルス-傷病鳥救護との関連性」、「いきもののわ 野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第19回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その1)-獣体内に潜む奴はよりゑぐい」、「バードリサーチ研究大会 獣医大における傷病野生鳥類救護活動と鳥類医学・医療-拠点施設閉鎖となり回顧・論考する」で示したようなシーン)。おそらく、医療系の皆さんもそういったワイルドライフ系獣医さんの活躍をテレビやSNS等でご覧になられているだろう。

このような活動は全世界共通で、特に、若い人たちに強烈な憧れを抱かせる。たとえば検索ワードwildlife vetsあたりでググっては如何だろう(参考:「WILDLIFE VETS」)。

だが、あくまでも(まっとうな?)「獣医学」(獣医療)が対象とするのは、自由経済的かつ各種法令的に飼育動物一択である。この中には、当然、主要な(実際生業として成立する)家畜・家禽や伴侶動物が入るが、近年になって飼育されるようになり、いまだ野生種的な雰囲気を醸し出す動物園水族館(園館)飼育や爬虫類等いわゆるエキゾチックペット等を含む。著者の関連では「いきもののわ 野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第23回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その5)-でも生態系を乱す奴が一番ゑぐい(蛇蜥蜴編)」、「いきもののわ 野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第12回】野生動物医学とワンヘルス-飼育爬虫類も法的愛護動物なのはご存じですか?」で示したようなシーンでイメージいただきたい。

【引用文献】

- 浅川満彦 2016 防除対策:隔離・ワクチン・環境管理.感染症の生態学(日本生態学会 編) 323-336 共立出版 東京

- 浅川満彦 2021 野生動物医学への挑戦-寄生虫・感染症・ワンヘルス 196pp 東京大学出版会 東京

- 浅川満彦 2025a「人と動物の共通感染症」の現状と課題-特に野生動物専門医の視点から 日臨微生会誌25:11-19

- 浅川満彦 2025/2026 “ワンヘルス/保全医学”を公共知とするために(その1~7) 北獣会誌68/69:印刷中.〔以下リポジトリ「酪農学園大学学術研究コレクション」で随時公開予定〕

- 浅川満彦・石﨑隆弘 2025 酪農学園大学野生動物医学センターWAMCにおける研究・教育活動総括-2023年以降刊行に関する補遺 酪農大紀 自然49:143-148

- 小綿ななみ・浅川満彦 2023 酪農学園大学野生動物医学センターWAMCにおける研究・教育活動総括-その設置申請から運用停止までの刊行物に基づく概観 酪農大紀 自然48:85-118

<後編に続く>