HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

浅川満彦(酪農学園大学 名誉教授/非常勤)

連絡先 mitsuhikoasakawa(アットマーク)gmail.com

<中編の続き>

センザンコウにノミ・シラミはいないが…

マダニは本節冒頭で述べたようにバベシア等の原虫の他、ウイルス・細菌を媒介することから属種の構成は感染論的に注意すべきである。また、失血それ自体も問題視されるが、マダニ顎体部を抜去した後の孔に蠅が飛来し産卵(幼虫)、センザンコウの蠅蛆症になることも想像される。このような形の疾病としてハリネズミ類やカメ類の蠅蛆症を経験した。頑丈な体表を持った動物で意外に思うかもしれないが、案外、ハエ類にとってはこういった厚皮性動物は“絶好の獲物”なのである。なお、ダニ類は鱗と鱗の間の柔らかい所で顎体部を刺入したはずだろう。

センザンコウ祖先キモレステスはスカベンジャーであったことが想像されたので、ハエ大群中で生活しないとならなかった。蠅蛆症を凌ぐ工夫はどのようなものであったのか。衛生動物学上非常に参考になりそうである。昆虫ハエに関連するが、しっかり寄生するノミ類や(ハジラミ含)シラミ類等真の寄生性昆虫の記録はない。センザンコウの体表には体毛が変化した鱗は有すが(写真2下)、やはりこういった寄生昆虫が恒常的に生活する場としては不適なのであろう。“キモレステス-食肉類ライン”上、宿主/寄生体関係も連綿と続いたとするならば、今日の犬猫を苦しめるノミ・シラミはここでいったん全て追い払われ、後年、別(の体毛が有る)動物からノミ・シラミが犬猫の先祖に宿主転換(シフト)し、“リセット”されたのだろう。今日の獣医師や愛犬猫家からしたら実に迷惑な(あるいは重要な)リセット現象ではある。

さて、記録されたマダニticksとしてはAmblyomma(キララマダニ属)、Aponomma(ヘビ寄生のマダニ類)、Dermacentor(カクマダニ属)、Haemaphysalis(チマダニ属)、Ixodes(マダニ属)およびOrnithodorus(カズキダニ属)、Rhipicentor、Rhipicephalus(コイタマダニ属、オウシマダニの仲間)が、また小ダニmitesとしてはManitherionyssusの属名が見えた。さらに、甲殻類(ウオヤドリエビ綱)舌虫ではArmilliferの記録があるが、これは成虫(肉食性爬虫類の呼吸器寄生)ではなく腸間膜に寄生する被嚢幼虫(若虫)であった可能性が高いだろう(高木・浅川2015、上田ら2009)。なお、そもそもであるが舌虫を蠕虫として良いのか、あるいは寄生性節足動物すべきかどうかのdeepな論議があるが、多くの方は無関心。長いクネクネの見た目からこのカテゴリーに含めた。

線虫はキモレステス以降の宿主-寄生体関係語るか?

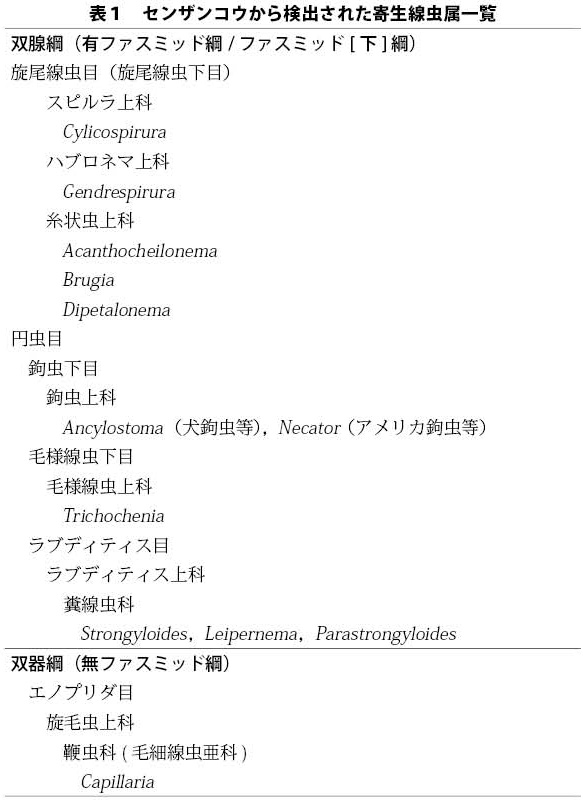

線虫属一覧は表1にある。大きな分類は最新のコアカリ教科書に準じているものの、バージョンが異なるたびにマイナーチェンジし、さらに別本では階層名称等が異なりウンザリされているだろう。当事者の一人として謝罪する。下記には“お馴染み”のクネクネと絡めて補足しているのでお怒りを鎮めて欲しい。

スピルラ上科Cylicospiruraはこの上科スピルラ科でスピルラが螺旋を意味するように、雄の尾部が特に湾曲するので名付けられた。ただ他線虫でも同じことが多い。この仲間ではゴキブリで感染する猫胃虫等がお馴染み。なお、コアカリ“猫胃虫”は本下目フィザロプテラ上科フィザロプテラ科(分類項目の連続…ごめんなさい)“Physaloptera praeputialis”を指すものの、伴侶動物医療に関するネット情報では“猫胃虫”をこの表の下にあるOllulanus tricuspisの場合にも使用される例を発見した。ただでさえ、こんがらがるのでやめていただきたいものである。

ハブロネマ上科Gendrespiruraはセンザンコウに特異的な属(種)だが、一番のお馴染みは馬胃虫類Habronemaである。馬の胃粘膜に形成された病変と同じようなものを形成し、胃炎の原因になる。著者は前勤務先で保管された馬ハブロネマ症の液浸標本を憶えている。親指の頭ほどの大きさ程なので、馬にとってはサイズ的に何ら痛痒も感じないだろうが、センザンコウでは辛いだろう。また、この動物の胃は砂嚢のような機能を有すので、鳥のコリン膜のように粘膜が厚く、丈夫でないとダメだろう。そこにそういった病変を作るので、この線虫の頭にはよく発達した穿孔用の構造物がある。これが形態同定の助けになるはずだ。なお、このような形態・病態が特殊なので、たとえばProtospirura属Habronema亜属(要するに馬のハブロネマ症の原因虫)として誤認記録(?)した例も見られた。

面白いのは糸状虫上科、すなわちフィラリアの仲間が結構いたことである。この生活史には蚊等の吸血が前提だが、センザンコウの鱗である。ダニの時のように鱗と鱗の間から行ったのか?あるいは眼瞼あたりか?“キモレステス-食肉類ライン”を辿るなら、子孫の獣に厄介な病害線虫のAcanthocheilonema(馬の頚部糸状虫等)、Brugia(マレー糸状虫等)、Dipetalonema(国外の犬で臨床上問題視)が見えたことである。

多くが直接感染する線虫

円虫目と聞き、今でも馬大腸にいて美しい歯環を有するアレで、一部は動脈瘤を作った奴と憶えていらっしゃれば優秀な学生であった証左である。しかし、円虫一家は結構大家族で次に述べるあの鉤虫や反芻家畜の毛様線虫上科の胃虫も含む。センザンコウにもAncylostoma(犬鉤虫等)やNecator(アメリカ鉤虫等)が記録されている。著者自身も最近ヒグマからAncylostoma(およびUncinaria)を見つけたが、経皮感染するので公衆衛生学的にも、また犬猫の医療上も厄介である(ヒグマは直接的な攻撃獣であるがこの点も留意したい)。

毛様線虫上科ではTrichochenia(=Manistrongylus;モリネウス科)。この属は犬猫で胃炎の原因となるOllulanus tricuspisに比較的近く(前述“猫胃虫”のフィザロプテラではない方)、センザンコウ以外では記録がないようだが、この(上)科全般的な性質からTrichochenia属はセンザンコウに宿主特異的な線虫だろう。ただ、Ollulanusのようにサイズが小さいはずなので病理解剖時にそういった小線虫がいる!という前提で実体顕微鏡を使い丁寧に消化管内容物を観察しないと得ることはほぼ不可能である。

小さいといえば糞線虫科Strongyloides、LeipernemaおよびParastrongyloidesも同様だ。なお、Parastrongyloidesは著者も北海道のトガリネズミから見つけている。当然実体顕微鏡を使って。この糞線虫の仲間は変わっていて、雌は当然(糞線虫の寄生世代は雌だけだったでしょ?)、雄も寄生する。真獣では原始的なトガリネズミ(前回のコラム参照)。宿主系統性と雌雄寄生の特色から、この線虫も土壌中に自由生活していたラブディティス類的な祖先線虫に近いと想像されている。この点はセンザンコウの“キモレステス-食肉類ライン”のスタート地点にいたキモレステス的な祖先獣の線虫相を、一瞬、想起させるが、他の線虫を考えるとそう単純ではない気がする。残念ながら…。

鞭虫科でも犬の糞便検査でお馴染みの鞭虫の仲間ではない。毛細線虫亜科Capillariaは消化管の他呼吸器や尿路にも寄生する名の通り細い線虫である。小さいからか寄生虫(病)学で丁寧に扱われていないと思うがヒトに寄生するため公衆衛生学的にも注目されるので残念である。このようなことなので説明にやや苦慮するが公衆衛生の肝毛細線虫等に近いとイメージしたい。なお、この属の上位分類階層“毛細線虫科”が複数属で構成されるので旧文献上の“Capillaria”は毛細線虫科のいずれかの属と解するのが適当であろう。しかし、おおもとを理解していない状態でこのような枝葉末節なことはどうでもよい。

以上、寄生性原虫・蠕虫・節足動物属一覧から“キモレステス-食肉類ライン”を密接に辿るような宿主-寄生体関係が存在したとはならない。センザンコウに関してはその獣が生息する環境に生息する自由生活性の節足動物との生態的関係性(餌・吸血等)は反映していると想像されても…。しかし、中にはセンザンコウにとって高病原性寄生虫も存在するし、ヒトに寄生するモノもある。つまりセンザンコウを対象にした保全ではこれら動物/公衆衛生に関連した点も念頭に置きつつ対応する必要性は示唆された。

細菌検出記録

以上がセンザンコウから見つかった寄生虫属一覧であったが、ウイルスに関しては前節で引用したコロナ禍病原ウイルス未検出の文献(Liuら2023)以外に見つけられなかった。専門外ゆえの渉猟下手なのだろう。センザンコウは密猟等であれだけ売られ、殺されていたので死体(材料)は無数にあったはず。少々野心家であるウイルス研究者なら色めき立って調べているはずなので。

一方、先程活用させていただいたチェックリストには細菌のチェックリストも併記されていた(Mohapatraら2016)。ご参考までに属種だけでも列挙しておく。

- Escherichia coli

- Klebsiella aerogenes

- Klebsiella pneumoniae

- Proteus vulgaris

- Pseudomonas fluorescens

- Proteus vulgaris

- Streptococcus faecalis

まとめ

コロナ禍で一瞬注目されたセンザンコウが保有する寄生虫の属レベルの一覧を提示しながら、この獣の祖先であるキモレステスから食肉類に到る過程で、この系統を反映した宿主-寄生体関係の存在を期待したが、明確に示唆するような知見は得られなかった。現生センザンコウの餌資源やこれを襲う衛生動物との影響が大きかったことが確認された。しかし、不明な点も多くセンザンコウが絶滅危惧種化した現在、保全活動を継続しつつウイルス含む寄生体保有状況の把握を手遅れになる前に行うことが必要であろう。

引用文献

- 浅川満彦2025 大地と獣 JVM News(2025年7月31日公開)

- Barton,D.P. et al. 2022. Nematode and acanthocephalan parasites of confiscated Sunda pangolins, Manis javanica Desmarest, 1822 (Mammalia: Pholidota: Manidae), with an updated list of the parasites of Pangolins. Diversity 2022, 14, 1039 doi.org/10.3390/d14121039

- Liu,M.Q. et al. 2023. A SARS-CoV-2-Related virus from Malayan pangolin causes lung infection without severe disease in human ACE2-transgenic mice. J Virol. 2023 Feb 28; 97 (2): e0171922. doi: 10.1128/jvi.01719-22. Epub 2023 Jan 23.

- Mohapatra,R.K. et al. 2016. Check list of parasites and bacteria. J. Parasitol. Dis. 2016 Dec ;40 (4): 1109-1115. doi: 10.1007/s12639-015-0653-5.

- 高木佑基、浅川満彦2015 舌形動物および舌虫症に関する最近の知見-特に酪農学園大学野生動物医学センターWAMCで扱われた事例を中心に 酪農大紀 自然 40: 11-16.

- 上田晴香ら2009 沖縄県内の飼育ヒグマUrsus arctosで確認された舌虫類被嚢若虫の濃厚寄生事例 第15回日本野生動物医学会大会講演要旨集 富山大学