HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事

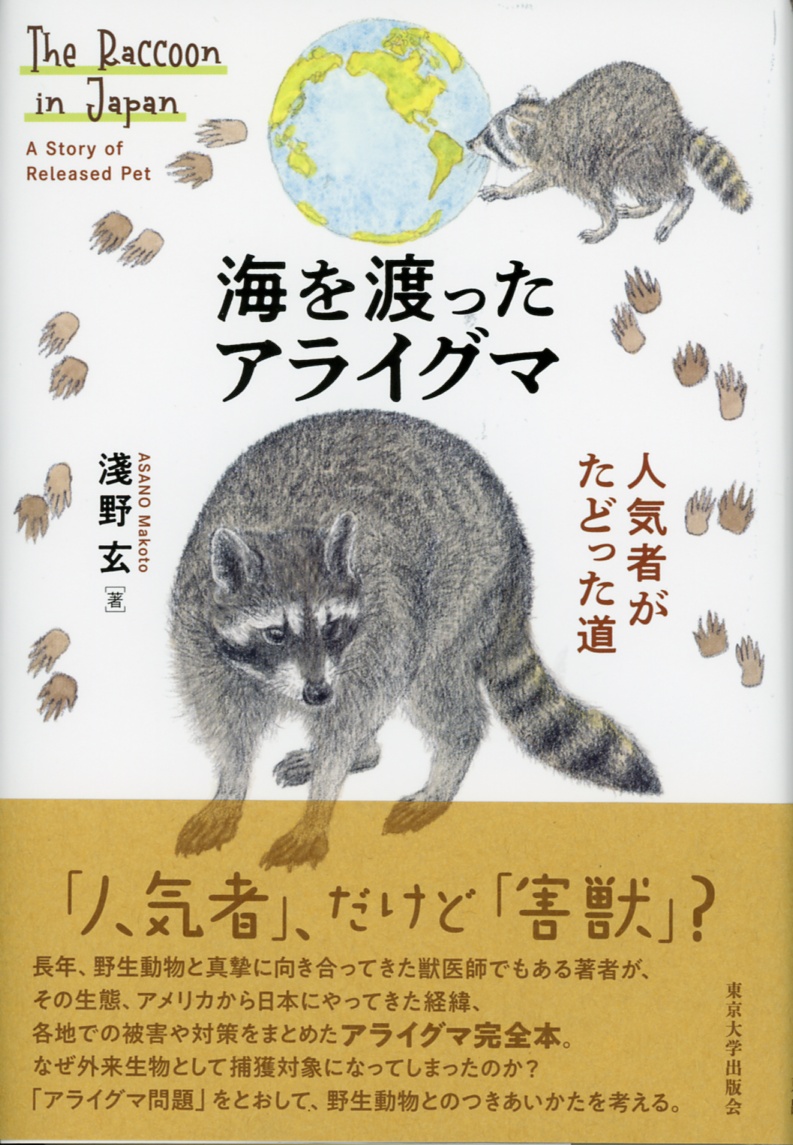

- 淺野 玄 著

- 2024年11月・東京大学出版会発行

- 定価: 3,300円(本体3,000円+税)

- 詳細:https://www.utp.or.jp/book/b10089702.html

大学院博士課程時からアライグマの研究に取り組む岐阜大学准教授 淺野 玄先生の研究の軌跡が本書に書かれている。

テレビアニメ「あらいぐまラスカル」の初回放送は1977年のこと。当時小学生だった淺野先生はアニメを楽しんでみていたとのこと。そのアニメの最も罪なところは、成獣になり持て余したラスカルを「本来の自然に戻す」と逃がして終わったところである。そこは生息地であるが、当時は外来種による被害への認識はないといってもよい状況。ペットとしてのアライグマを増やしてしまい、今につながるアライグマ問題をより大きくしてしまった。

淺野先生がアライグマの研究を始めた時期は、被害が問題となりつつあった時期と重なる。よって、獣医学的手法を含む生態学的調査の結果は、防除へのフィードバックが求められるものとなる。

その研究課題の立て方、調査の進め方などは、外来種の研究を進めていく上での良い手本となろう。捕獲のこともとてもよくまとめられており、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」や「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の解説はわかりやすい。

環境省のWebサイトの資料(「日本の外来種対策」のアライグマ防除の手引き)をみるとアライグマは2020年には9万6千頭が捕獲されている。すごい数である。それでも被害金額は増えている。私の住む市の広報紙にも「アライグマ捕獲従事者養成研修会」が頻繁に掲載されている。常に対策が求められている状況なのだろう。

アライグマの研究は下火で若い研究者の研究対象にはなりにくい状況と淺野先生は述べている。基礎的な知見がある程度整理されたことと、被害を防ぐという課題解決が思うように進まないことからだとのこと。

本書は生態と外来種問題の両方を学び、課題解決に向けてどうしていけばよいのかを考えるきっかけとなる1冊である。

なお、余談であるが、本書には外来種問題の研究を長く続け、淺野先生が相談されていた北海道大学名誉教授の池田 透先生の名前が何回か出てくる。池田先生は今年、北大発ベンチャー「株式会社外来種防除円卓会議」を設立し、アライグマの捕獲わな「らく~んキャッチャー」を開発販売している。このわなは、誘因餌が不要で、他の危険獣・肉食動物を寄せ付けず、毎日の見回りはしなくてもよいという画期的な製品。

本書の主構成は以下の通り。

第1章 知っているようで知らないアライグマという動物

- アライグマとその仲間たち

- 原産地でのアライグマの分布と生態

- 狩猟獣としてのアライグマ

- 感染症媒介動物としてのアライグマ

- コラム1 生物の分類

第2章 海を渡ったアライグマ

- 世界各地に広がったアライグマ

- 海を渡った狩猟獣-ヨーロッパやロシアへ

- 海を渡ったペット-日本へ

- 日本でのアライグマ定着の経緯

第3章 問題を起こしはじめた人気者

- なぜアライグマ研究に取り組んだのか

- 北の大地での被害-はじまりはトウモロコシ畑のミステリー

- 北の大地でのアライグマ対策の試み

- 日本各地に広がった被害

- 卵が消えた-トウキョウサンショウウオの捕食(神奈川県)

- 世界遺産に残された五本の爪痕-神社仏閣への侵入(京都府)

- 酸っぱいものも好き-ミカンに群がるアライグマ(和歌山県)

第4章 異国で生きるアライグマのたくましさ

- 日本におけるアライグマ研究

- アライグマの行動・生態

- アライグマの繁殖

- アライグマの成長と体重の季節変動

- アライグマの食性

- アライグマの病気

- コラム2 冬眠について

第5章 野生化したアライグマの対策

- 国外外来種と国内外来種

- アライグマのおもな捕獲制度

- 鳥獣保護管理法の成り立ち

- 外来生物法ができるまで

- 日本におけるアライグマの捕獲状況

- アライグマ対策の現状と課題

- コラム3 特定外来生物の指定

第6章 アライグマ問題から学ぶべきこと

- 初期対応の重要性

- 予防原則への転換を

- アライグマ対策と殺処分

- 野生動物を飼うということ

- 外来種問題と教訓